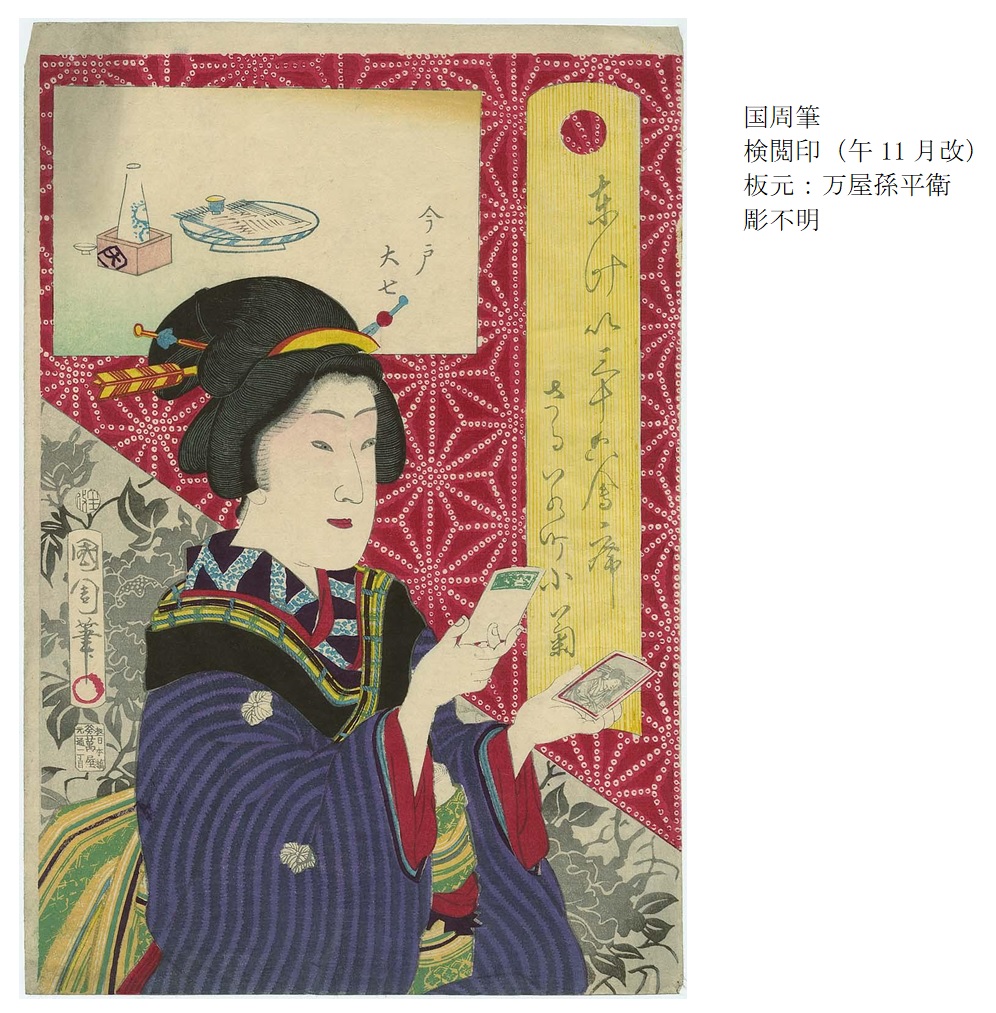

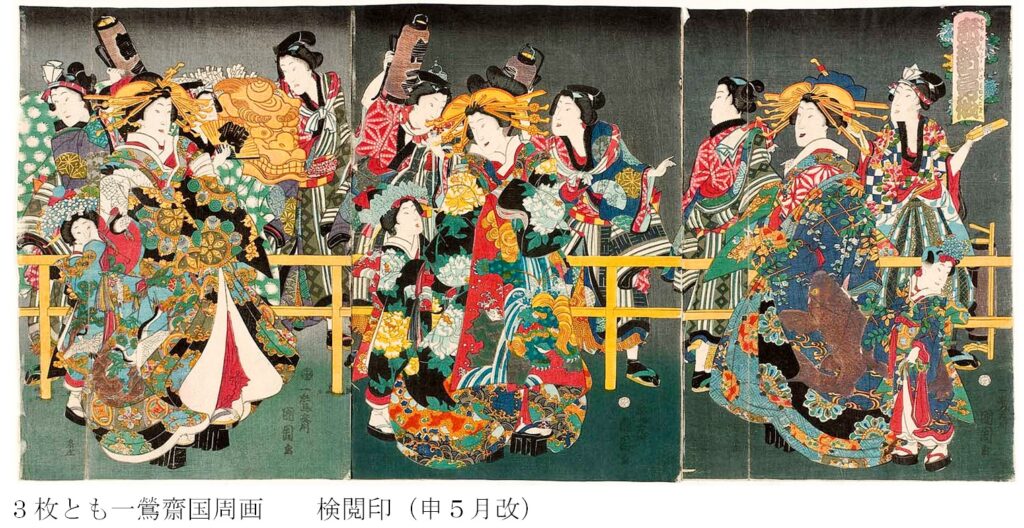

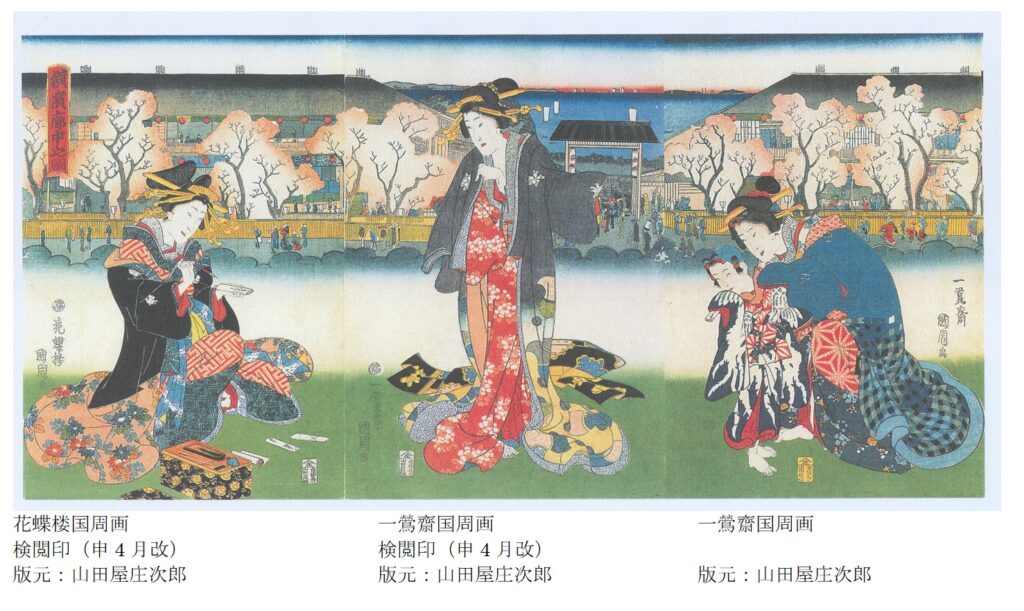

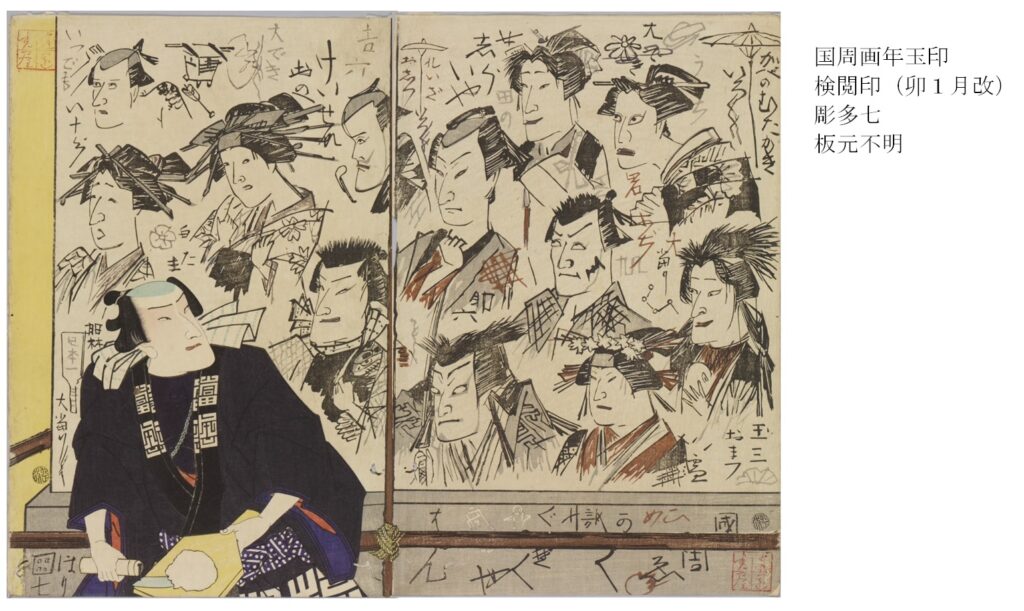

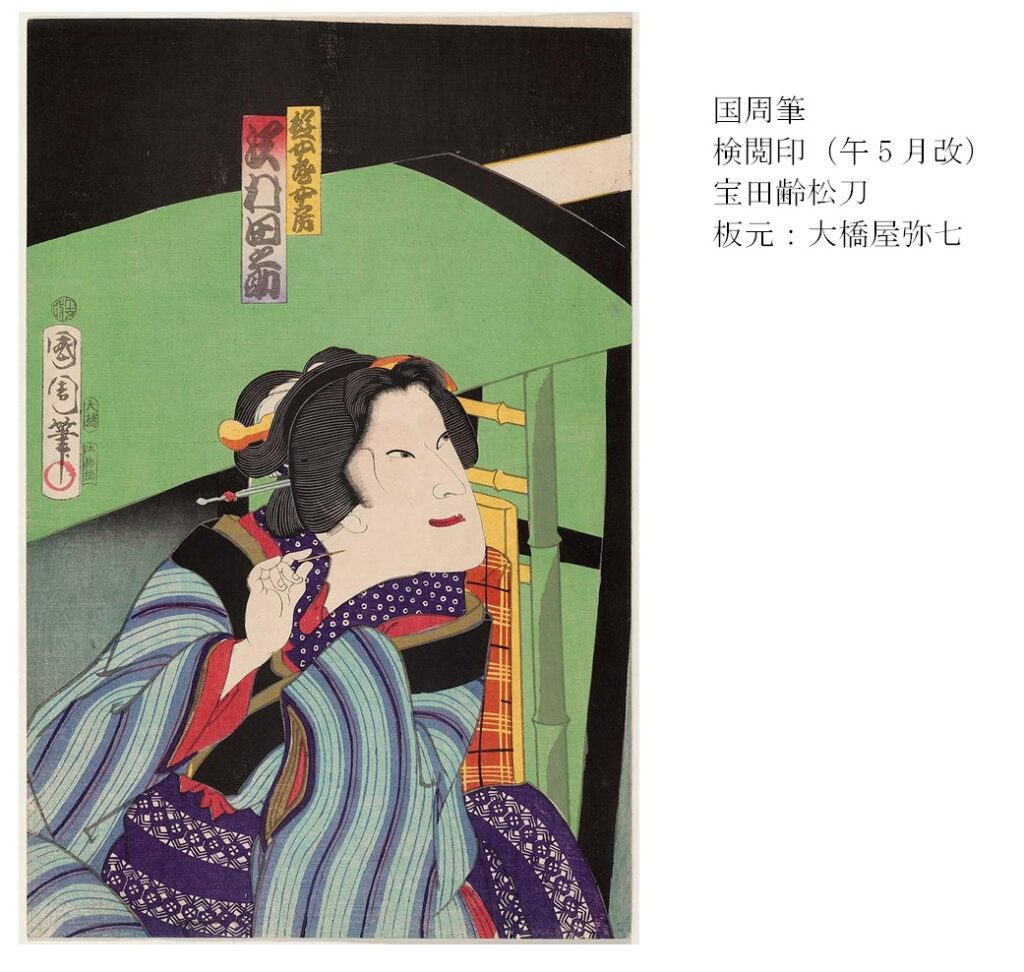

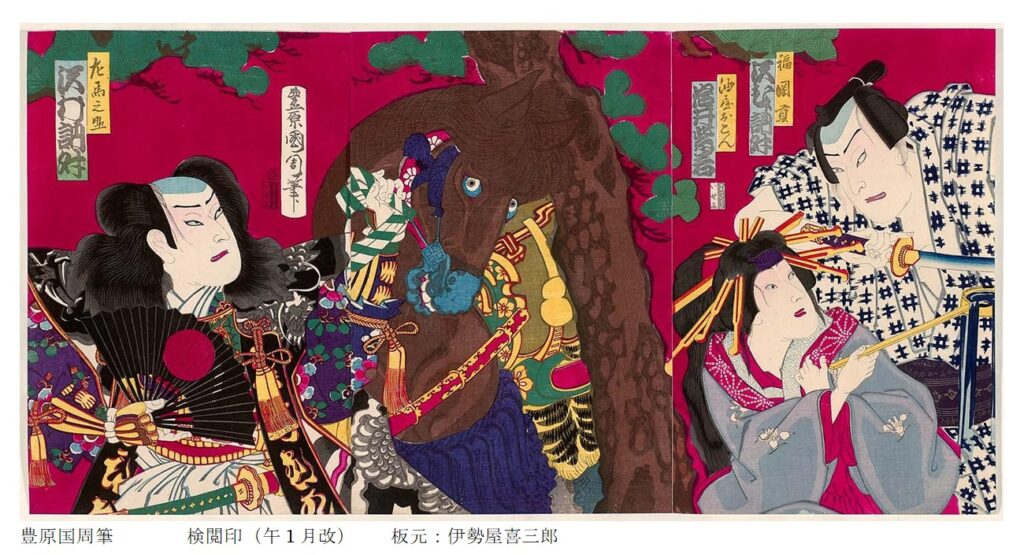

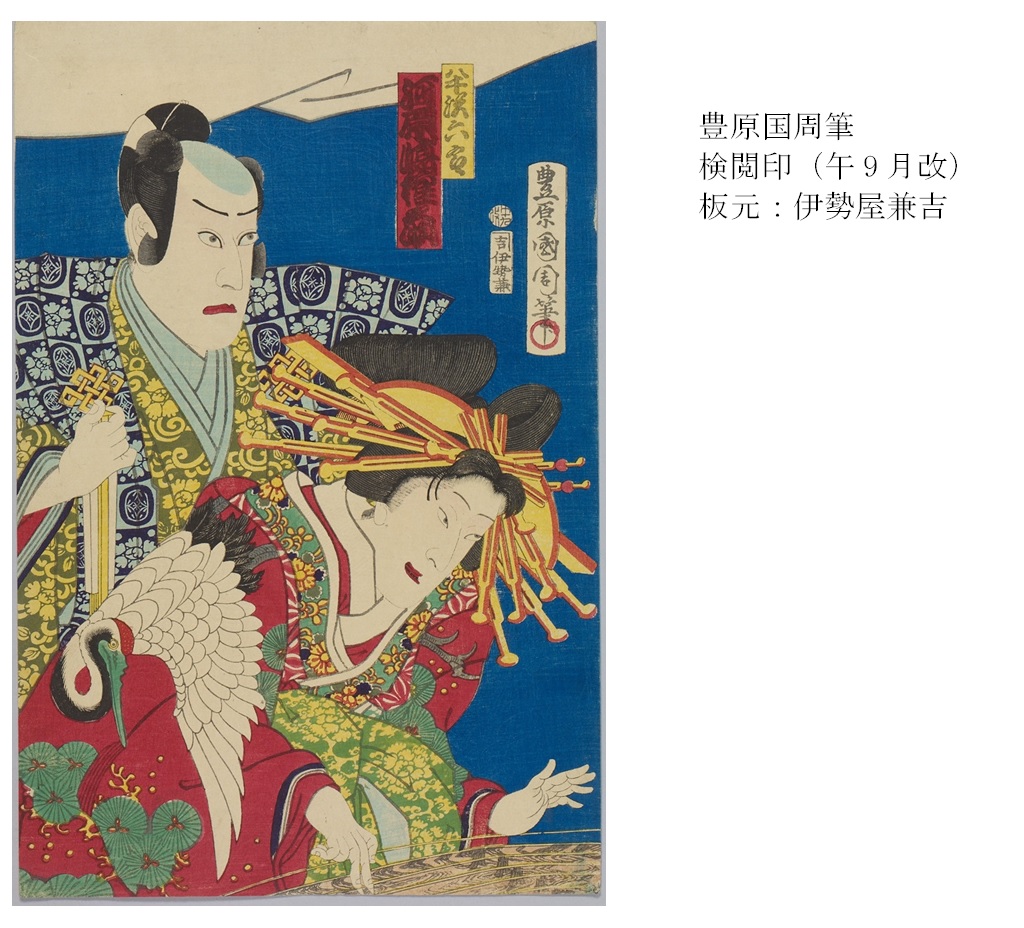

1852年から1870年まで、豊原国周を名乗るまでの画姓変遷、年玉印以外の落款、大首絵、大顔絵、ミディアムショットなどの構図、感情表現、誇張と省略の漫画、ストーリテーラーなどを論じた。 この章では、年次毎に発表された作品を紹介する。

.

***** 1852年 嘉永5年 子年 *****

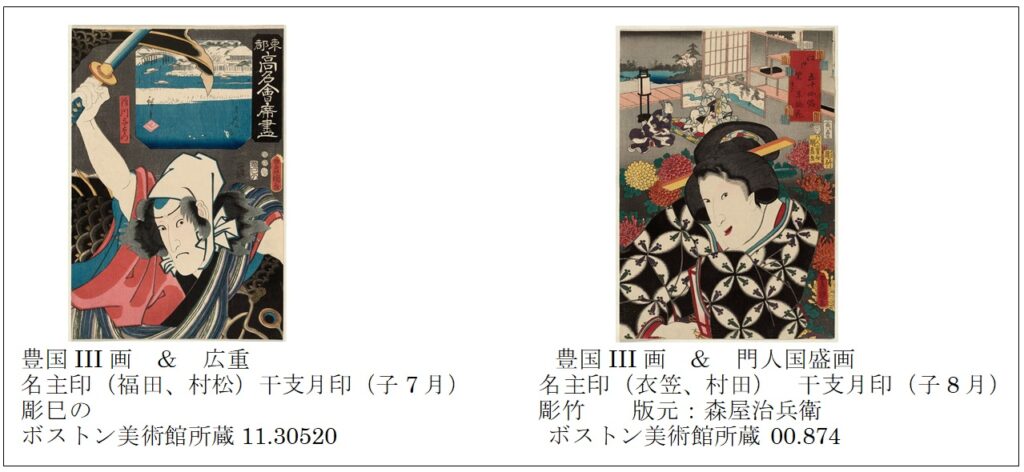

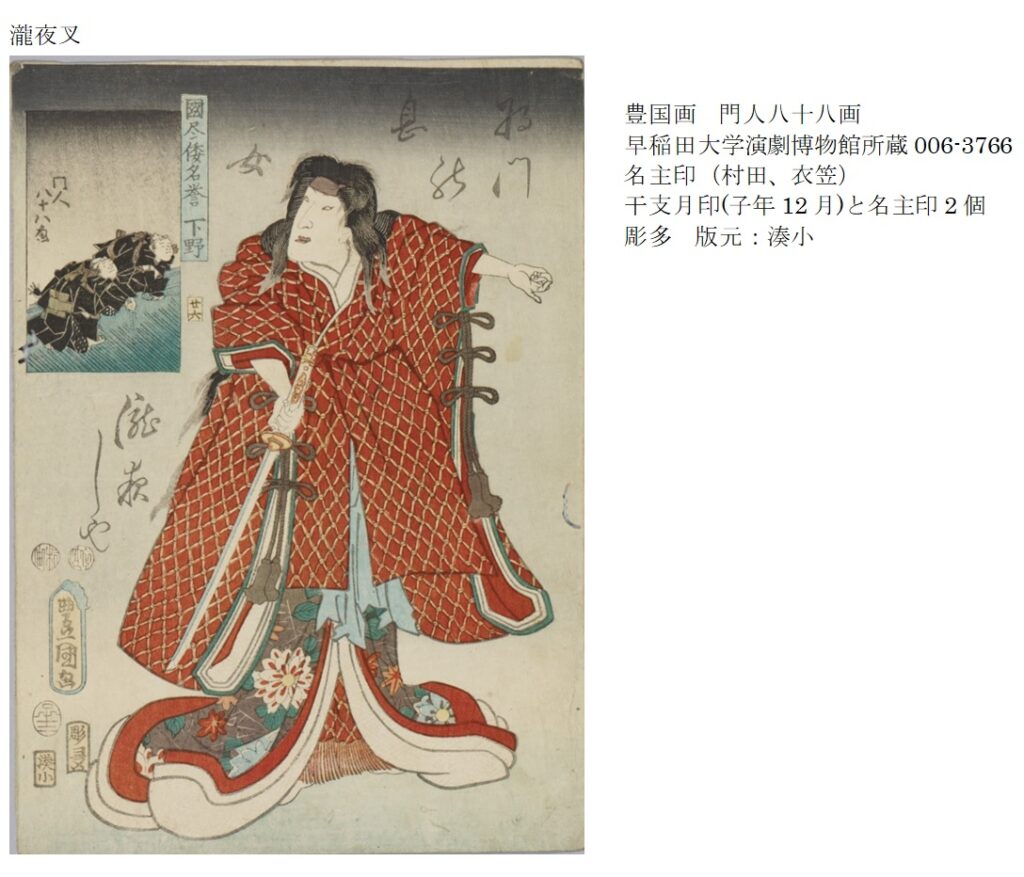

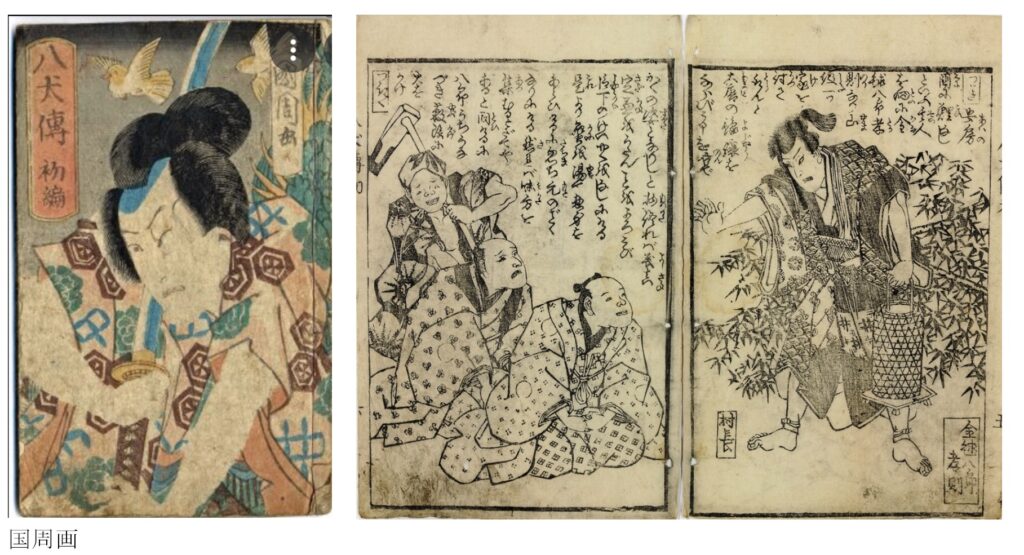

井上和雄は(2)1931年に発表した「浮世絵師伝」の51ページに豊原国周に関して記述している。その中で国周の最初の作品に関して、「嘉永五年師豊国の描きし役者絵の一部に彼の人物画あり、落款に門人八十八画とす、当時は未だ国周の画家名を持ちいざりしものと見ゆ」とある。「八十八」というのは、国周の俗称である。国周の本名は大島八十八として生まれた。その後、荒川八十八になったと森銑三(17)の「明治人物夜話」に記載されている。さて、1852年の豊国IIIの絵の背景だが、広重、その他多くの門人が参加している。その背景への描き方だが、二つの様式がある。

第1様式:広重のような有名な絵師は、枠入り(駒絵)で役者絵の背景に、風景などを描いた。画家名を書き込み共同作成というイメージがあるし、絵の中に絵が飾っている印象を与える。第2様式:門人達が描くもので、豊国IIIの絵の背景に全身の人物像を丁寧に小さく書き入れる様式で脇役を描く様式だ。基本は豊国IIIの絵だが、参加絵師も脇役として評価されている。たとえば国麿は「門人国麿」と画家名を書き込んでいる。この場合は、絵の物語性を補う形での絵が描き込まれている。 国周が俗称の「八十八画」と記したのはまだ画家名もない時だったからだ。第2様式のパタンだった可能性も含めて特に1852年の豊国IIIの保存され公開されている浮世絵はすべて丁寧に調べた。その結果、師匠豊国IIIが「国尽倭名誉」揃物で1852年、1853年に多くの歌舞伎役者を描き、そのリストとして役者名と配役名一覧68人を表にしたものがあった。この続物には連番が表示されている。早稲田大学演劇博物館にはそのうちNo.16、No17、No.32がないが、その他65作品が保管されていた。その65の作品は配役名で描き、そのすべての背景に、門人が絵を描いていた。その門人とは貞秀、国貞、国綱、国久、国盛などであり、それに混じって、「門人八十八」として国周も描いていた。画題は「将門の息女瀧夜しゃ」で検閲印は、2名の名主印(村田と衣笠)と干支月印(子12月)の検閲印だった。井上和雄が述べていたのは、この絵のことだ。国周の最初の絵は瀬川菊之丞演じる滝夜叉にひれ伏す兵の絵だった。画業としての名前ではない俗称ではあるが、現存するデビュー作品と考えられる。

.

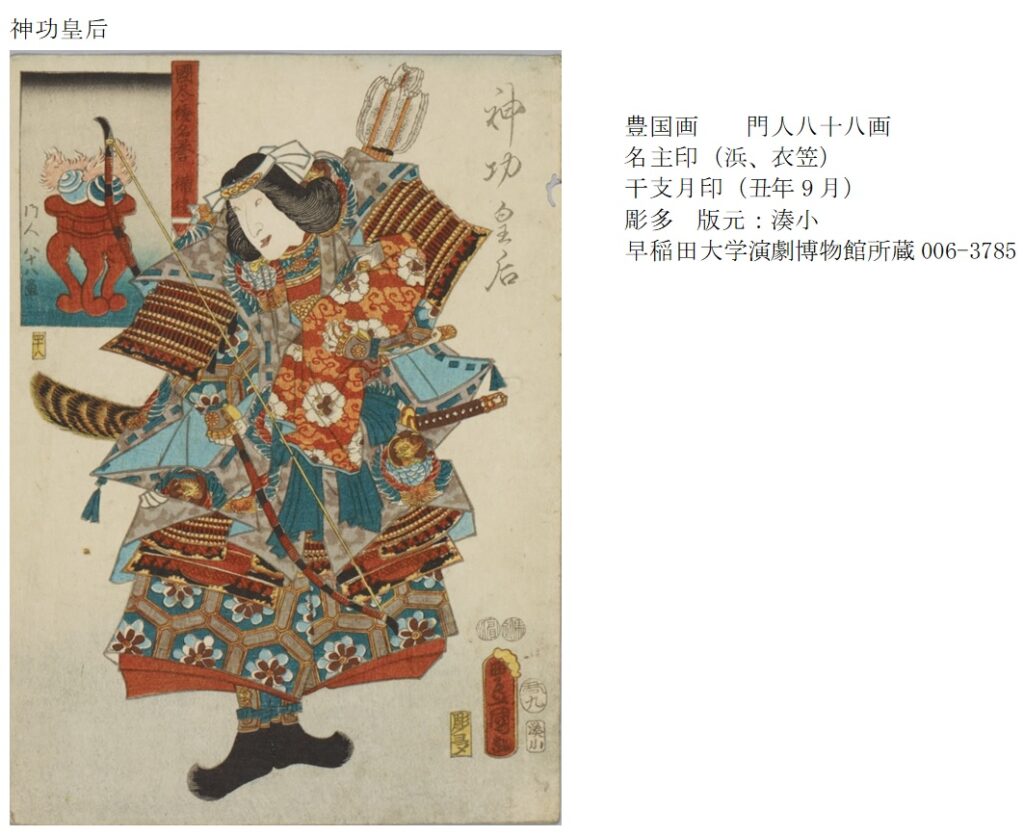

***** 1853年 嘉永6年 丑年 *****

師匠豊国が「国尽倭名誉」揃物で歌舞伎役者を描いた。この揃物は1852年、1853年の2回に分けて発表されている。豊国IIIが描いた「神功皇后」には楕円形で干支月印(亥年9月)の捺印と二人の名主印があるので、1853年に画かれていた。まだ天保の改革規制の影響下にあった年だったので、浮世絵には配役の「神功皇后」としか記載されていないが、別の配役と役者名を記載した作品によれば、役者は坂東しうかだ。神功皇后は、天皇が戦死した後、男装して軍を指揮し熊襲を支援する新羅を攻略したという強者だ。 この絵の左上に鼎に載った玉が描かれ、門人八十八と記載されている。

この鼎の絵は国周が描いた。面白いことは、この揃物で、門人達は人物を描いていたが、国周だけが鼎に載った玉というイラストを描いている。この年には、豊国IIIの作品に参加した八十八の作品は、他に見つかっていない。もちろん、1853年にはこの作品以外に、八十八または国周の名前の作品はなかった。

.

** 1853年10月から1854年10月 嘉永6年から安政元年 **

この期間の国周作品と推定されているのは、次の6作品だが、内2作品は存在するという情報だけでそれ以上は不明。ここでは、公開されている4作品で議論する。

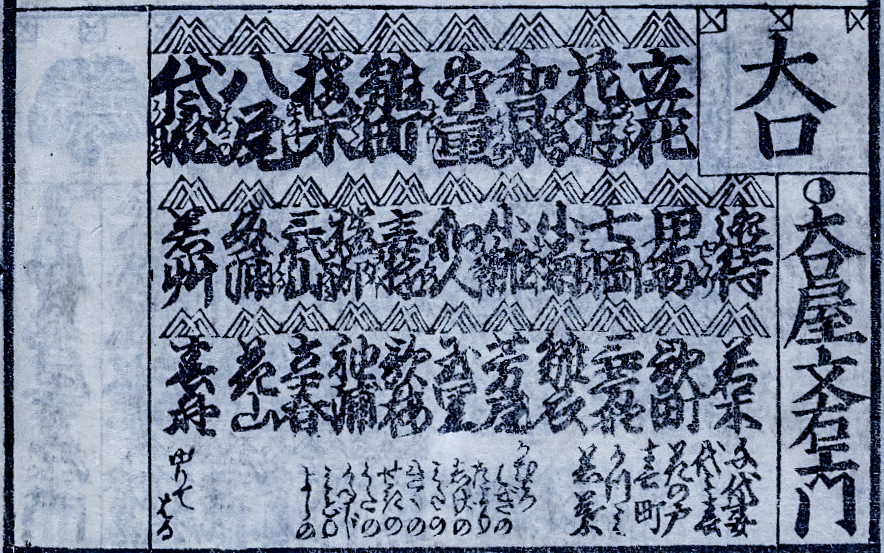

歌川花蝶楼 大口屋内 華遊 検閲印なし 版元印なし

歌川華蝶楼 端午の節句 検閲印なし 版元印なし

歌川華蝶楼 七夕の節句 検閲印なし 版元印なし 年玉印付き

歌川華蝶楼 重陽の節句 検閲印なし 版元印なし 年玉印付き

人日の節句 存在の情報あり詳細不明

上巳の節句 存在の情報あり詳細不明

大口屋内 華遊 歌川花蝶楼画 生誕190年記念豊原国周展図録

モデルの花魁の名前は「華遊」と絵に記載されているが、吉原細見などには「花遊」と記載されている人物が存在する。華と花は同じ意味で発音も同じなので、同一人物と判断した。国周はこの作品の画家名を「花蝶楼」としたが、これから紹介するこの期間の国周の他の作品の画家名は「華蝶楼」だ。

この絵では、ピンク色の着物の両袖部分が途切れたようで両袖がどうなっているのかよくわからない。袖が見えないので腕が縛られたような印象だ。帯の色が緑色で、絵の右前で帯の両端が垂れている。これは現代の二重俎板帯といわれる帯の締め方と同じに見える。1860年に描かれた花魁「重岡」や「花紫」の帯と同じ締め方だ。参考に上右側に背景を削除した絵を示した。花遊の右側(絵の左側)に袖にも思える緑色の部分がある。帯の生地に似ているので、袖ではなく帯と思われるが、この描き方だと体の前にあることになる。背中側の帯が見えたようには描かれていない。重岡の帯も二重俎帯で向かって左側に一部が飛び出したように描かれている。華遊の袖とも思われる緑色の部分は、重岡の絵から帯だと推定した。そうなると腹回りが極端に細く描かれた事になる。こうしてみてくると、花柄のピンク色の着物を着た姿は、腰から上で腕の部分がない絵に見える。そうなると胸から上の絵は羽子板に描かれた絵に近い感じがする。その絵に、胸下の部分を描き足したような印象の絵だ。さらに、下駄の向きから、体はかなりねじられていることになるので、急に振り返った様子を描いたのだろうか。しかしながら、上半身と腰の細さから、体の軸が不自然だ。身体のデッサンを考えると、足の向き、上半身と下半身のバランスが全く合っていないようだ。

この絵が描かれた時期はいつなのかに関して、ここに登場する花魁「大口屋内 華遊」を調べた。吉原細見、吉原花鏡などに記載されている大口屋の花魁や遊女名を調べると、これらの記録の名前は「花遊」と記載されている。彼女は1846年に2番目の花魁として登場し1853年まで花魁のランク。1854年から遊女(表の2段目)にランク落ちし1855年まで記載されている。絵のモデルであれば、評判の美人だったと思われる。しかし、彼女がランク落ちしたことから、ランク落ちした彼女や、数年後に懐かしんで彼女を描くことはないと考えられるので、国周が彼女をモデルとして描いたのは1846年から1854年7月以前と考えられる。1853年9月に、国周は八十八を名乗っているので、この絵は1853年10月から1854年6月の間に描かれた作品と推定した。

星野屋源治郎 吉原細見 天保15年 1844年 大口屋 花遊の記載なし

商山人もと有 新吉原細見記 弘化2年初春 1845年 大口屋 花遊の記載なし

星野屋源治郎 吉原細見 弘化3年 1846年 大口屋 花魁 花遊2番手でデビュー

小泉屋善兵衛 新吉原細見 弘化4年初秋 1847年 大口屋 花魁 花遊

星野屋源治郎 新吉原細見記 弘化5年 1848年 大口屋 花魁 花遊

玉屋山三郎出版 新吉原細見記 嘉永2年 1849年 大口屋 花魁 花遊

玉屋山三郎編 新吉原細見記 嘉永3年 1850年 大口屋 花遊記載なし

玉屋山三郎編 新吉原細見 嘉永4年初秋 1851年 大口屋 花魁 花遊

笠亭仙果 新吉原細見記 嘉永5年 1852年 大口屋 花魁 花遊

玉屋山三郎編 新吉原細見 嘉永6年8月 1853年 大口屋 花魁 花遊

玉屋山三郎編 新吉原細見記 嘉永7年7月 1854年 大口屋 遊女 花遊 ランク落ち

玉屋山三郎編 新吉原細見記 安政2年初春 1855年 大口屋 遊女 花遊 ランク落ち

玉屋山三郎編 吉原花鏡 安政3年 1856年 大口屋 花遊の記載なし

吉原細見 1846年

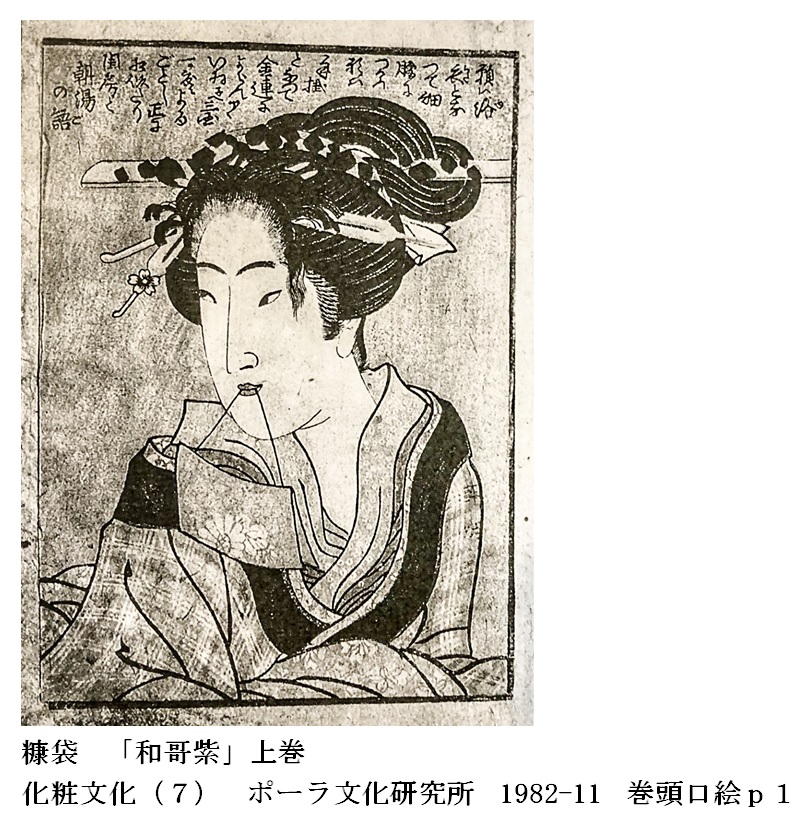

端午の節句 歌川華蝶楼画 及川茂氏所蔵

Amy Newlandは著書(53)の中で国周のデビュー作としているが、版元、検閲印がないことから正式なデビュー作とは考えられない。 井上和雄(72)は、この絵を作品11として紹介し、「菖蒲湯の帰り、あだ姿ではあるが、まだ国周としての特色が現れていない。それもそのはず嘉永末頃、彼れ18歳の時に描いたものである。国周の早い頃には、華蝶楼、花蝶楼という落款を用いていた。本図はその1例だ」と述べている。井上は根拠を示さず、「嘉永末頃」と述べている。以下に説明する絵の描き方から、その頃の1853年(嘉永6年)、1854年(嘉永7年、安政元年)と考えて良いと考えた。

この絵には、左上に菖蒲で囲まれた円がある。のぼり旗が描かれていることから、端午の節句を描いたと推定される。端午の節句には、花菖蒲の小枝3本ずつ軒先へ飾り、菖蒲湯を立てた。幟旗を立て兜と人形を飾る。鯉のぼりと吹き流しが飾られた(73)。この風習から、井上和雄も述べているように、この絵は端午の節句に、銭湯で菖蒲湯を楽しんだ女性の絵と考えられる。

描かれた彼女が口にくわえた物は紐がついた糠袋だ。 糠袋は銭湯(浴戸)へ行くときは多くの人が持参した。婦女は貴賤老少とも入浴する度に糠袋を用いた(74)。 花咲一男は、玄米を精製する際の米糠に脂垢を除去する効能があるのが知られていて、それを布袋(糠袋という)に入れて洗顔や風呂で使用した、と述べている。また糠袋には、歌舞伎役者の家紋を染め付けてある物があって購買欲をそそったとある。国周が描いた糠袋の文字または文様は何かはわからなかった。花咲の論文に紹介されている絵には、同じように女性が糠袋を口でくわえていた(75)。

この国周の絵で女性の立ち姿はバランスがとれているが、下駄の向きをみると極端な内股に描かれている。振り返った瞬間ならこのような立ち姿もあり得るが、若干違和感がある。「大口屋内 華遊」の絵もそうだが、足の向きが不自然だ。

描かれた内容だが、抱えている着物は、何かを包んでいるような様子だ。着物だけなら二つ折りにして抱えると着物の袖は潰れてしまう筈だ。着物に衣類を包んで抱えているようだ。脇に見える緑色の物は、表が緑色で、裏がピンク色の帯のようだ。その帯裏(ピンク色)と抱えた着物の裏(ピンク色)が同じ色だが、平面と皺の寄った様子から別の物と判断できる。帯は締めていないようにも見える。帯の描かれた位置から、着物、帯ともすべて抱えている様子を描いたのかもしれない。着物の裾の描き方もぼてっとしてすっきりしない。動きの表現にしてはすっきりしないし、佇んだときの着物の裾でもない。着物の合わせの前の部分の白地はまだ未完の作品とも思えるが、振り返った瞬間で、裾の乱れを表現したのかもしれない。身体の軸や全体のバランスは整っているが、動きを表現しているのか止まっているのか、それに併せて着物の裾などの表現が曖昧だと感じる。このように見ていくと、彼女は菖蒲湯を楽しんだ後、着物を小脇に抱え、浴衣を来た帰り道、誰かに呼び止められた、そんな印象の絵だ。検閲印、版元印、年玉印もないので、単なる習作なのだろうか。

重陽の節句 歌川華蝶楼 及川茂氏所蔵

この絵を見ると、菊の花で囲まれた円の中には、枕と筆と硯が描かれ、女性は徳利を持っている様子が描かれている。このことから、重陽の節句の一場面を描いたと思われる。有馬敏四郎(76)は重陽の節句の菊酒に関して、「命を延べると云う吉例によって御祝の杯に菊花の花片をそえて飲み。。。」と記述している。また菊綿、菊合など重陽の節句と菊の関係も報告している。ここに描かれたのは、菊酒を楽しむ徳利と枕は菊枕と思われる。矢野健一(77)は、菊枕に関して、「中国では菊に病気や悪気を祓う呪力があるとして、枕に菊の花をいれた。荊楚歳時記には9月9日の重陽の節句に菊酒、菊の花を集めて枕に詰め物としたとある。しかし、いくら集めても枕が膨らまないので菊の絵を描いたものも縁起のよい菊枕と称した。」と述べている。現代でも、菊枕は晩秋の季語として残っている。

この絵の問題点は2つある。一つは女性の左足だ。彼女の体を考えると不自然に広がっていることになる。そう見ていくと、全体にバランスが取れていない。二つ目は、彼女の左手の袂や長さのバランスが良くない、角度でこのように短く見える気もするが、絵にしたときはバランス良く描くか、明らかな動きの瞬間の絵にすべきだ。

この期間の前の2作品にはなかったが、ここで初めて年玉印が使用された。わからないことが多いし断定できないが、豊国IIIにほぼ合格の作品として認められたのだろうか。

七夕 歌川華蝶楼画 及川茂氏所蔵

この絵を見たとき、竹で囲まれた円の中に、なぜふんどし姿の男が這いつくばっている様子が描かれているのかと思った。竹で円が囲まれていることから、この絵のテーマが七夕で、描かれた男は彦星と言うことが分かる。頭のてっぺんが光り、雲の上から下界を覗いている。下界の女性は、七夕の短冊に願い事を書こうとしている様子だ。このように、情緒豊かな女性の絵に、似合わないふんどし姿の彦星が下界をのぞき込むような絵を描くのは、国周本人の庶民的なキャラクターでもあると感じた。これまでの浮世絵師が描く芸術作品を描こうとしてはいないことが読み取れる。

この絵の女性の体の上半身と座っている下半身との開きから、女性が後ろにひっくり返りそうな印象を受ける。また、腰から下の部分が大きく描かれ誇張されているような描き方だ。この絵のバランスは、右側に示した、国周が駒絵を描いた豊国IIIの春選十二時で豊国IIIが描いた女性の絵と比較すれば理解できるが、国周の腰から下の部分が異常に長く大きく描かれていることがわかる。誇張して画いたとしても、描かれた彼女の左足が着物の間から見える様子は、さらに不自然でどんな膝足をしているのだろうと思ってしまう。この作品には年玉印がついている。

まとめ

ここで紹介した絵には歌川花蝶楼、歌川華蝶楼と署名している。1857年十二ヶ月之内灌仏会の絵に花蝶楼国周、また1858年の目一秘曲平家一類顕図の絵に華蝶楼と署名していること、さらに歌川を名乗る絵師は限られていることから、歌川花蝶楼、歌川華蝶楼は国周であることは間違いないと考えられる。しかし、国周は 生涯を通じて特に浮世絵の分野では、ほとんど歌川を名乗って浮世絵を描いていない。デビュー間近に歌川を名乗ったと思われることは非常に興味深い。さて、これらの絵が描かれた時期だが、検閲印がないので特定できない。しかし、描かれたモデルの花魁の存在や、井上和雄の記述(72)から、これらの絵は1853年10月から1854年6月の間に描かれた作品と推定した。

この期間の「大口屋華遊」と[端午の節句]にはなかったが、[重陽の節句]と[七夕]の絵には年玉印が使用された。不明なことが多いし断定できないが、豊国IIIにほぼ合格の作品として認められたが、出版流通には値しないと判断された作品群ではないか。豊国IIIが版元に紹介しなかったか、紹介したが版元が拒否した、などが考えられる。単なる習作かもしれないが、版画となっている。浮世絵師の修業、デビューの方法など今後の研究でさらに解明されるだろう。

***** 1854年 安政元年 寅年 *****

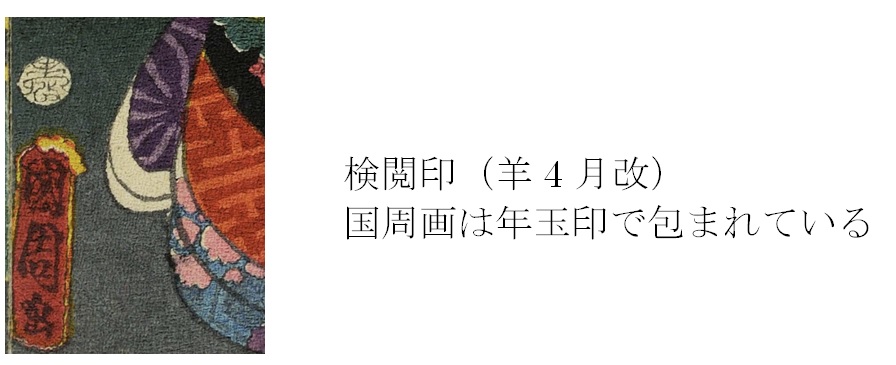

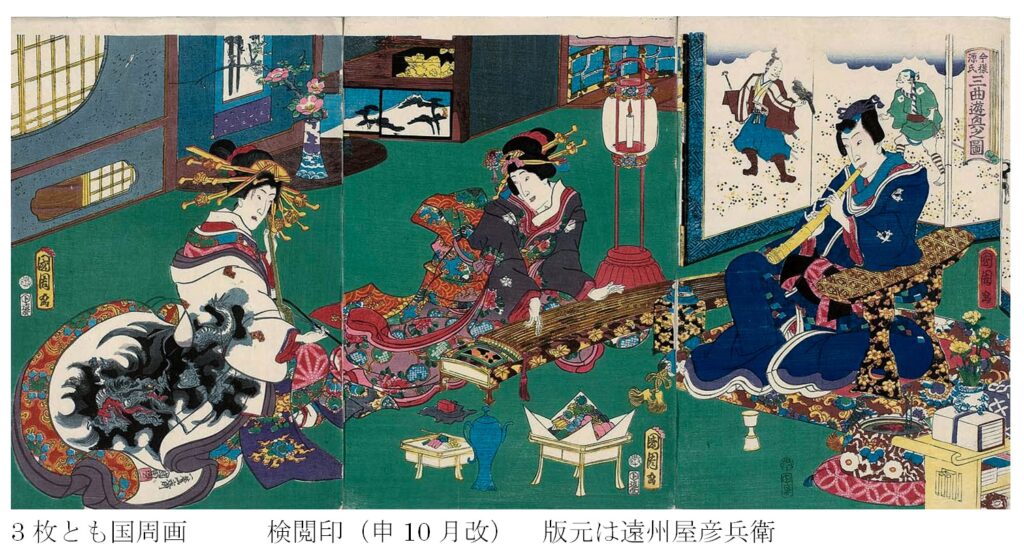

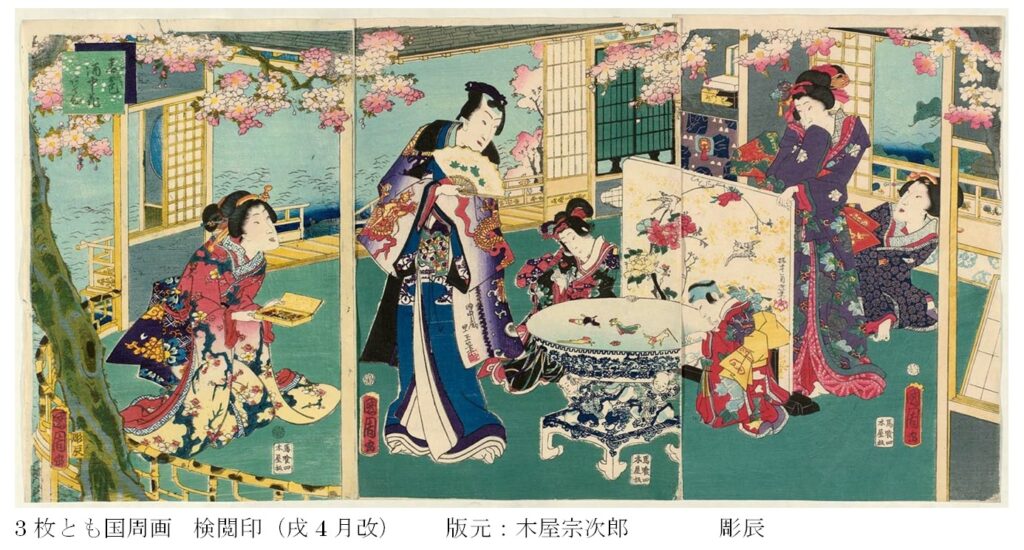

1854年の作品として浮世絵1作品があった。国周画と署名し、年玉印でそれを囲んでいること、検閲印、版元印も捺印されていることから、この年1854年に絵師として市場にも認められたと考えられる。

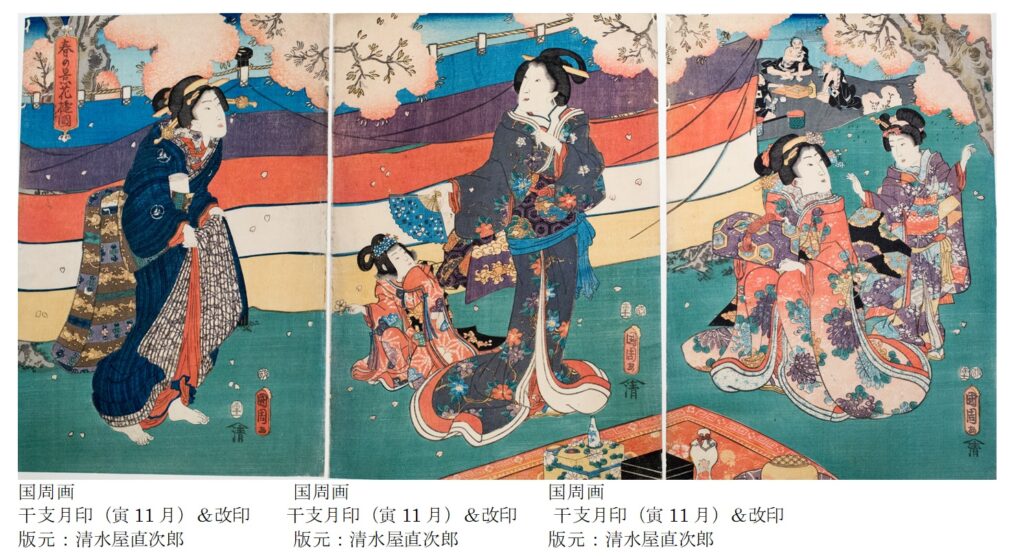

春の景花遊図 国周画 京都芸術大学 芸術館所蔵

江戸市民の春の楽しみ、花見幕の内での酒宴が始まろうとしている(56)。中央の女性が主役と考えられる。彼女は眉はなくお歯黒である。上級武家または裕福な商家の奥方と思われる。髪は勝山髷だ。帯は一つ結びで、しごき紐(71)が屋外で着物の汚れを気にしている様子を示している。左の女性は丸髷で使用人か。彼女は裾の汚れを気にして着物の裾を持ち上げている。二人はこれからの宴の打ち合わせでもしているのだろう。右には振り袖を着た娘が重箱を手にして小さな子と話している。花見の様子だが、花見幕の奥では人足風の男連中が「なんだい、卵焼きかと思ったら、タクアンかい」なんてすでに楽しく酒盛りをして居る様子が描かれている。国周は、1858年の相馬良門古寺之図でも主役以外に脇役を描き込み物語を多面的に伝える絵を描く。

1854年に発行された浮世絵を「浮世絵検索」などで見て見ると、歌舞伎芝居、広重の風景画、東源氏などで、このような日常を描いた作品は少ない。豊国IIIは「調布多摩川」(ボストン美術館所蔵)で、女性達が川を渡る情景を描いている、また「十二ヶ月内」として「梅見」、「生花会」では、芸者、花魁の日常としての情景を描いている。広重の絵は風景が主体だが人物が登場する日常の絵はある。国周のこの絵は、庶民の日常を描き、遊女を描いた物ではなかったことは、その後の彼の描く世界を暗示している。また、情緒を描くと言うより情報を描くような絵描きだ。このことは、同年の豊国IIIの「十二月の内梅見」と比較すると国周の特長が分かる。国周も豊国IIIも主人公は上級武家または裕福な商家の奥方らしく、いずれも眉が無くお歯黒で描かれている。豊国の絵は観梅の宴、情緒を表現しているが、国周は花見幕の奥で酒盛りしている男達も描き物語を表現している。男達も描き込むことで、庶民的な花見を描いている。

.

***** 1855年 安政2年 卯年 *****

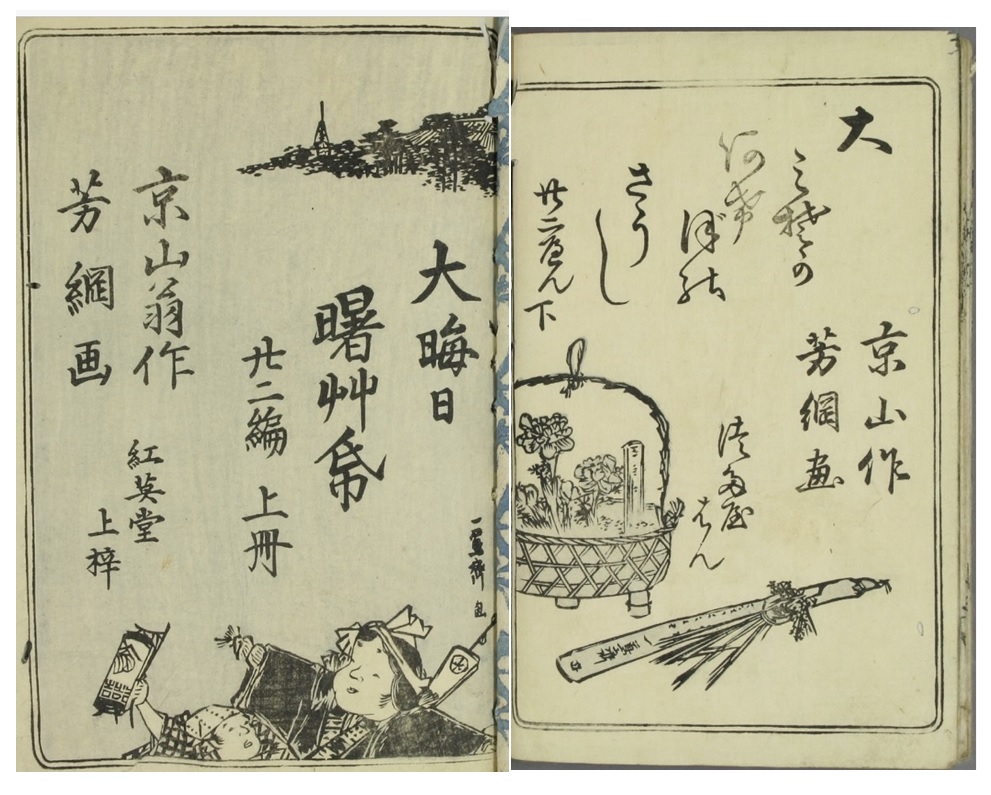

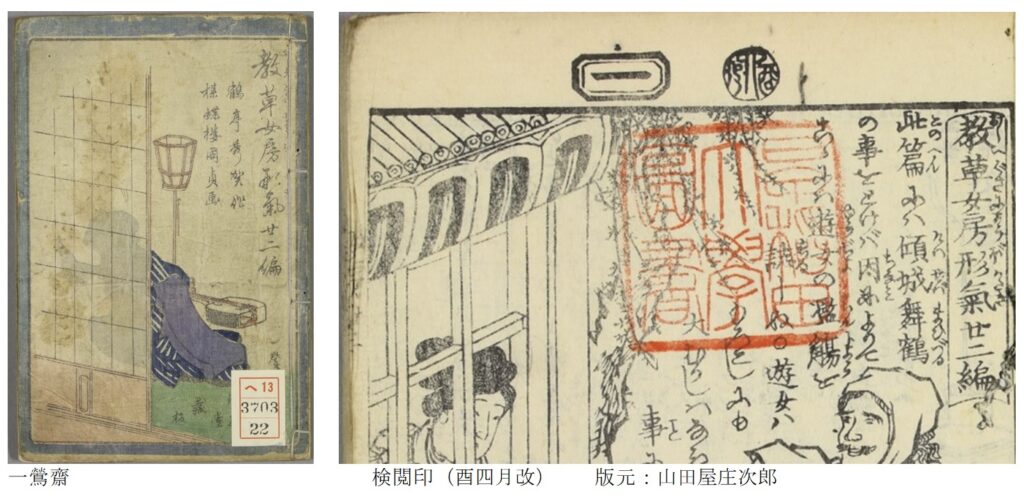

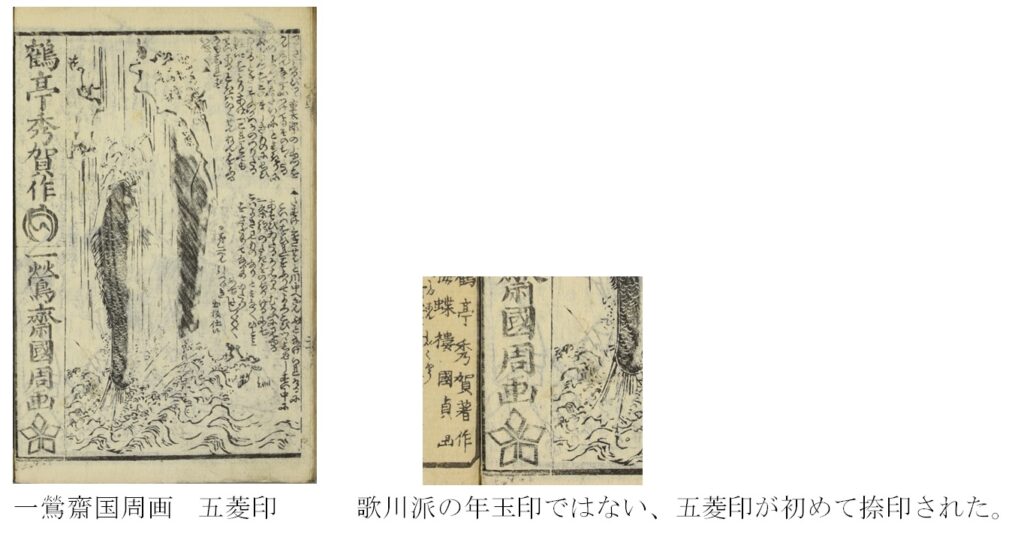

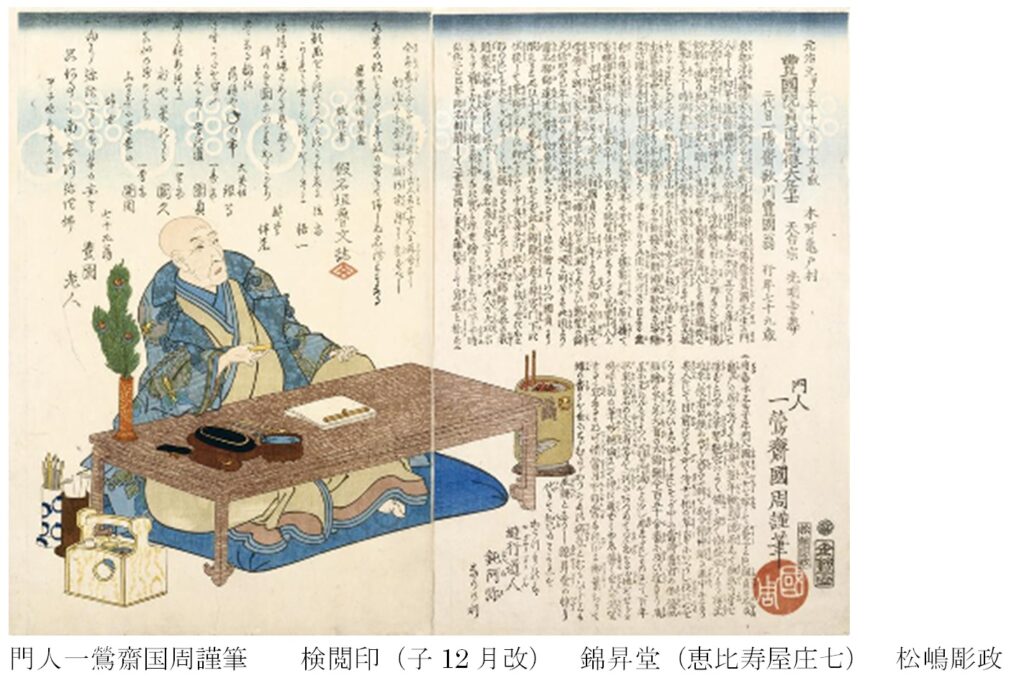

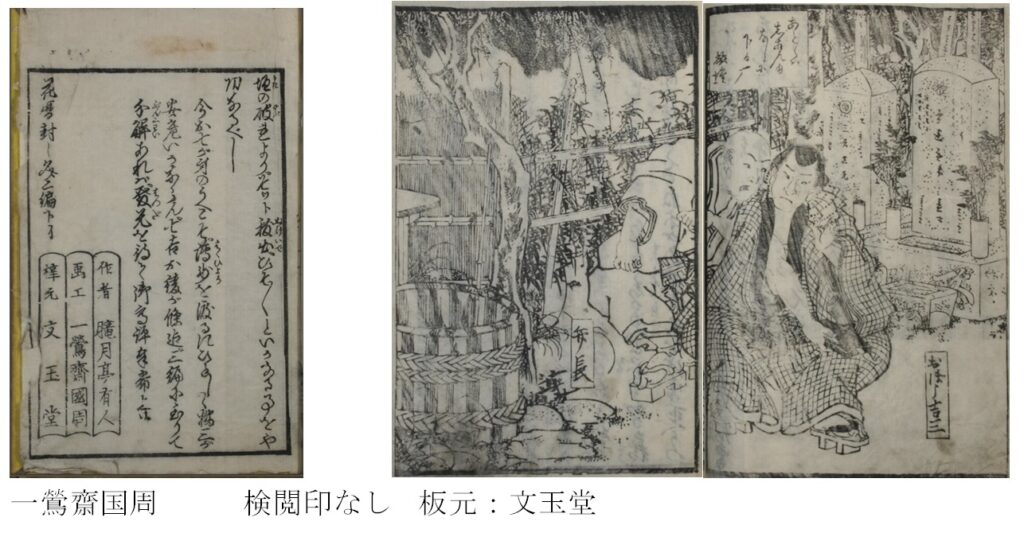

挿絵の分野では、浮世絵のデビューに1年遅れて一鶯齋の名でデビューした。山東京山が物語を書き、芳綱が全ページに挿絵を描いた「大晦日曙草紙」に国周は表紙の見返しに始めてイラストを描いた。国周は一鶯齋の名前を目立たないように、ひっそりと書き入れた。このように挿絵の分野ではまだ物語の絵ではない場所に国周はイラストを描き始めていた。この年に三枚続の大作である隅田川夜渡し之図というすばらしい絵を描いたのに、挿絵の分野では1853年の神功皇后の絵と同様にイラストを描いたレベルの活躍だった。

挿絵関係

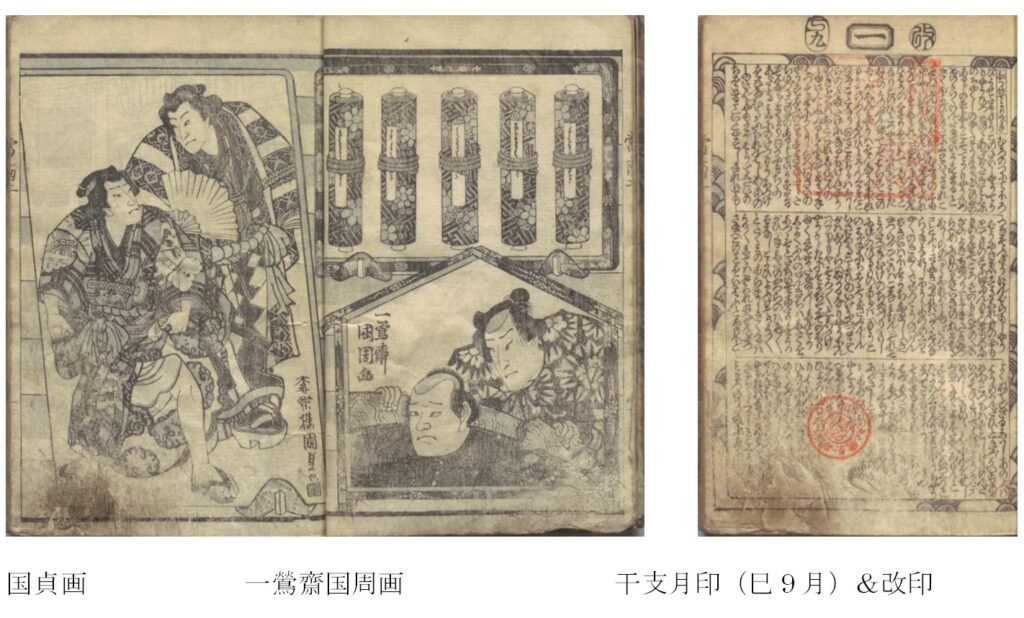

大晦日曙草紙 22編上 山東京山作 芳綱画 一鶯齋 早稲田大学演劇博物館所蔵

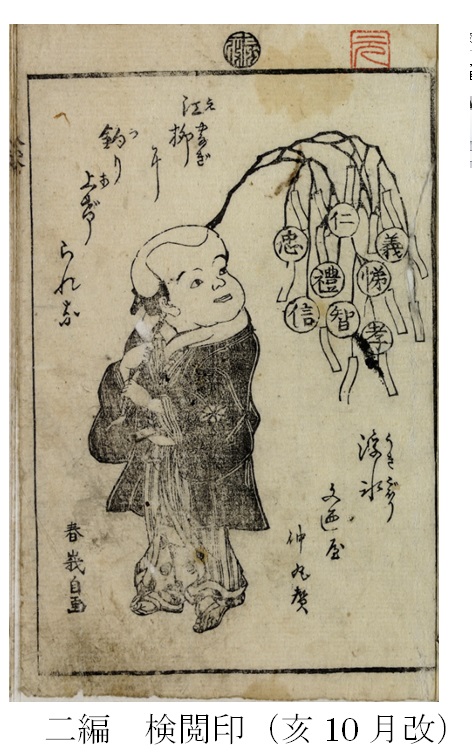

発行年月に関して、本文や最後頁に安政2年(1855年)と記載している。絵の検閲印は干支月印(卯6月)と改印の様式なので、この本のイラストに関して、国周が絵を描いたのは1855年だ。出版社は紅英堂。この後、国周は一鶯齋国周という画家名で多くの作品を描いた。下図右の見返しページにイラストの挿絵をしている。正月の七草を集めた籠と飾り物の絵、その正月飾り物の模様だと見落としてしまいそうな所に国周は「一鶯齋画」と遠慮して書き込んでいた。左側のページでは、彼は正月を祝う「おかめ」と町人の姿を描き、右隅に一鶯齋と書いた。芳綱は国芳の門下生ということなので、国周は師匠豊国IIIではなく、国芳の門下生の作品に挿絵で参加している。22巻上の表紙は国貞IIが描いていた。この作品が、挿絵分野での国周のデビュー作品と考えられる。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03049/he13_03049_0006/he13_03049_0006.pdf

.

浮世絵関係

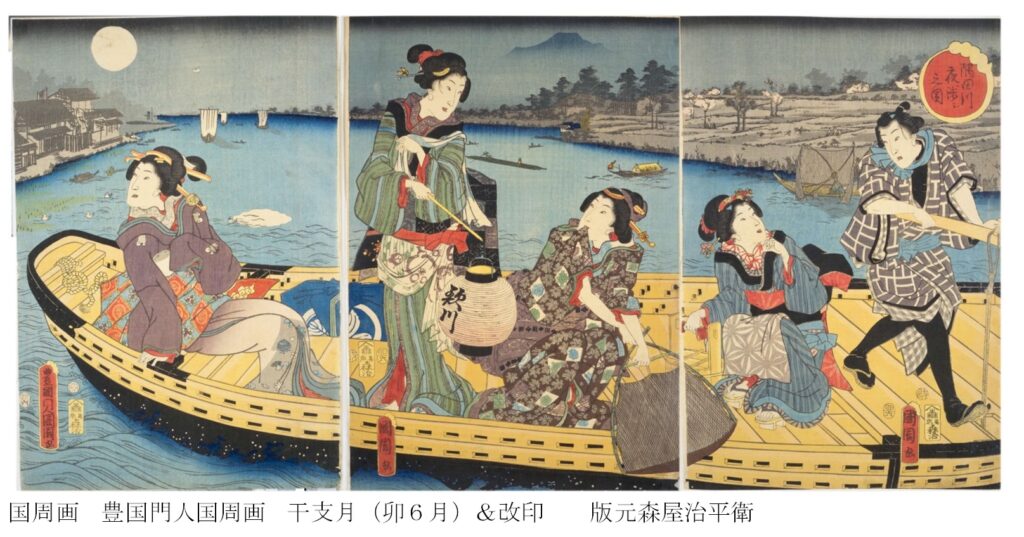

「隅田川夜渡之図」 国周 豊国門人国周 国立国会図書館所蔵寄別7-4-2-7

大作の3枚組「隅田川夜渡之図」が発表された。干支月印(卯6月)と改印があり、年玉印で囲った国周画の絵が2枚あった。残る1枚には同じように年玉印で囲って「豊国門人国周画」と記載されていた。この浮世絵作品は、師である歌川豊国IIIが1847-1852年に発行した「若紫年中行事之内 水無月(6月)」に構図が類似の作品だ。大きく異なる点は、豊国IIIは船に上品な女性を乗せ、身なりの良い若殿が棹をさしている。豊国IIIは古典の雅な遊びとして姫君と洒落た若殿を描いているが、国周は庶民の女性と、威勢の良い船頭を配した江戸庶民を描いている。いわゆる「やつし絵」で、ここに、国周 の画風として、庶民を主人公にする浮世絵を目指した出発点があったように思える。国周の絵は、体の動きもしなやかで動きが感じられ、世間話でもしながら静かな月夜の晩に川を渡る様子が描かれていて、話し声や笑い声が聞こえてくるような生き生きとした絵だ。中景として川面に月が写り、その月は波に揺れている。右岸には畑が広がり、遠景に帆船や山が描かれ、川が遠くの海までも繋がっている様な広がりが描かれている。この作品の出版社は森屋治兵衛であり、北斎、歌麿、広重を多く扱った出版社として知られている。一方、豊国IIIの出版社はゑびす屋で、豊国III(国貞)を多く扱った出版社として知られている。

.

.

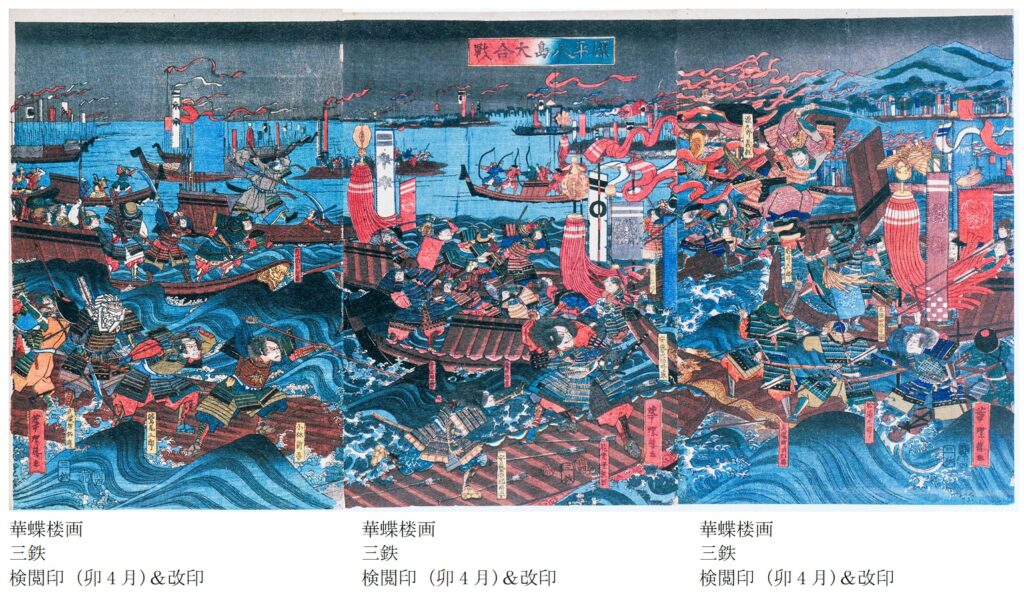

源平八島大合戦 華蝶楼画 生誕190年記念豊原国周展図録

この年まで、国周の戦記物の挿絵はまだ見つかっていないが、国周は挿絵以前に浮世絵で激しい動きの源平大合戦の様子を描いている。右に源九郎義経が飛び上がって刀を振り下ろす様子が生き生きと描かれている、まさに八艘飛びを意識して描いている。義経の頭をかすめて矢が飛んでいる。義経の左下には、能登守教経(のりつね)が背後から誰かに邪魔されたような様子で描かれている。中央には笹リンドウののぼり旗が描かれていることから、後方へ逃げていくイメージを出している。またそれぞれの武士は、踏ん張ったような立ち姿で描かれている。迫力はあるが、動きは少ない。

***** 1856年 安政3年 辰年 *****

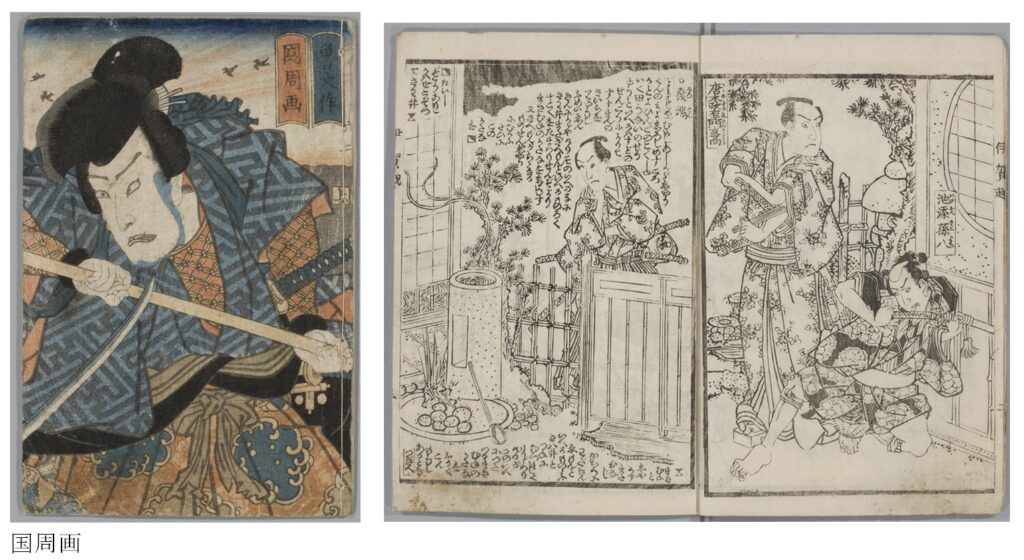

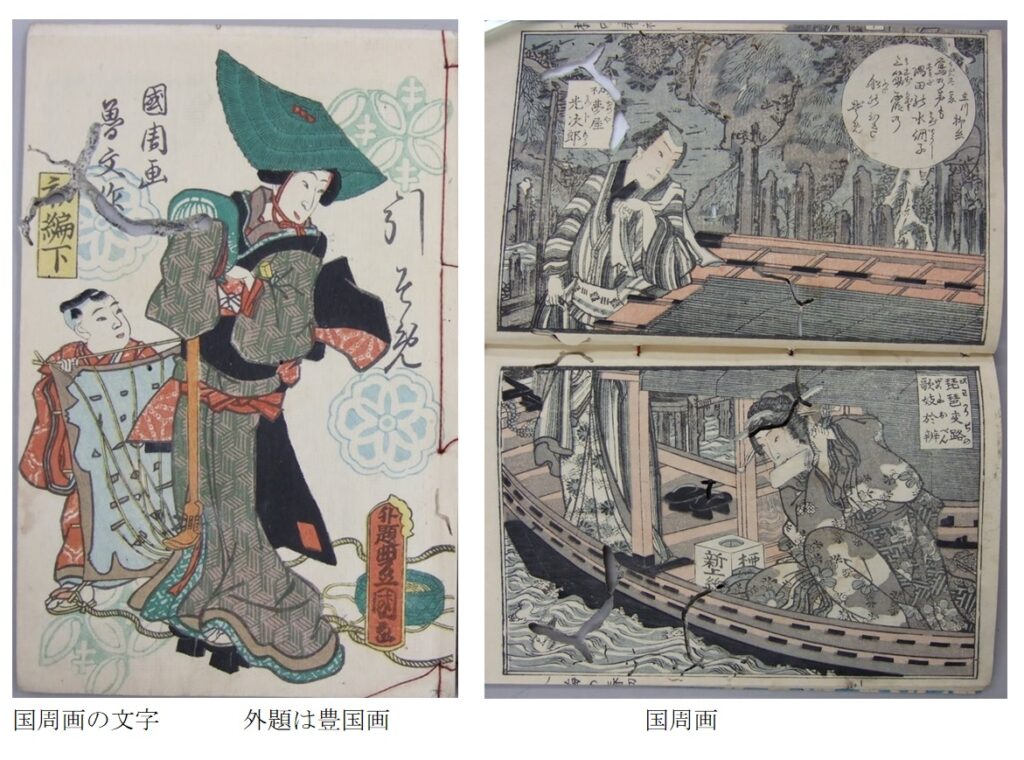

挿絵関係では8作品ある。八犬伝では、まだ前年同様本文の物語の絵を描いていないし、名前も「知哥」としている。三世相縁の緒車では「補助国周」と記して物語の絵に入り始めた。安政見聞誌では、いよいよ丁寧な絵を挿入するようになった。四家怪談では全ページに挿絵を描き名前は「一鶯齋」とした。浮世絵と異なり、物語の展開に合わせて大きな動きを表現する絵を描くことになるが、浮世絵の「隅田川夜渡之図」に比べて動きのある絵を描いている。和漢武者鏡は国周の名前で発表され、動きも感じられる絵になっていた。義仲勇戦録で、始めて「歌川国周」を名乗った。この挿絵の分野では歌川派の絵師が大活躍していたし、国周も豊国IIIの弟子だったことからも「歌川国周」と名乗るのは当然だ。しかし、浮世絵の分野ではほとんど「歌川国周」とは名乗らなかった。浮世絵の世界で豊原国周の名前が出てくるのはまだまだ先だったし、この頃、彼はほとんど「一鶯齋国周」の名前を使用していた。このように、この年、国周は挿絵の分野でもしっかり地歩を固めたという印象がある。浮世絵の分野では、豊国IIIの春撰12時にコマ絵を門人国周として描いた。

挿絵関係

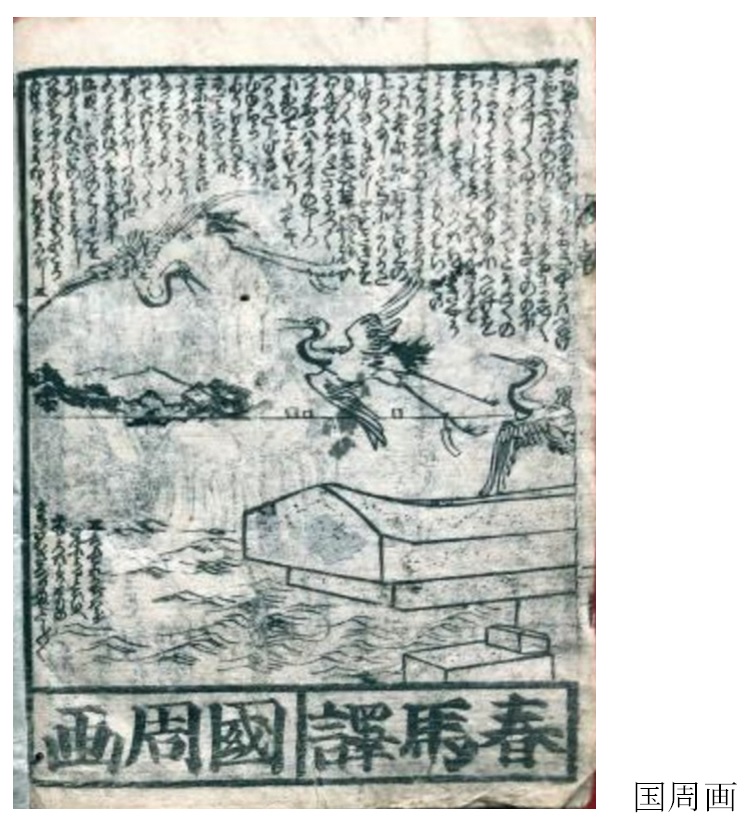

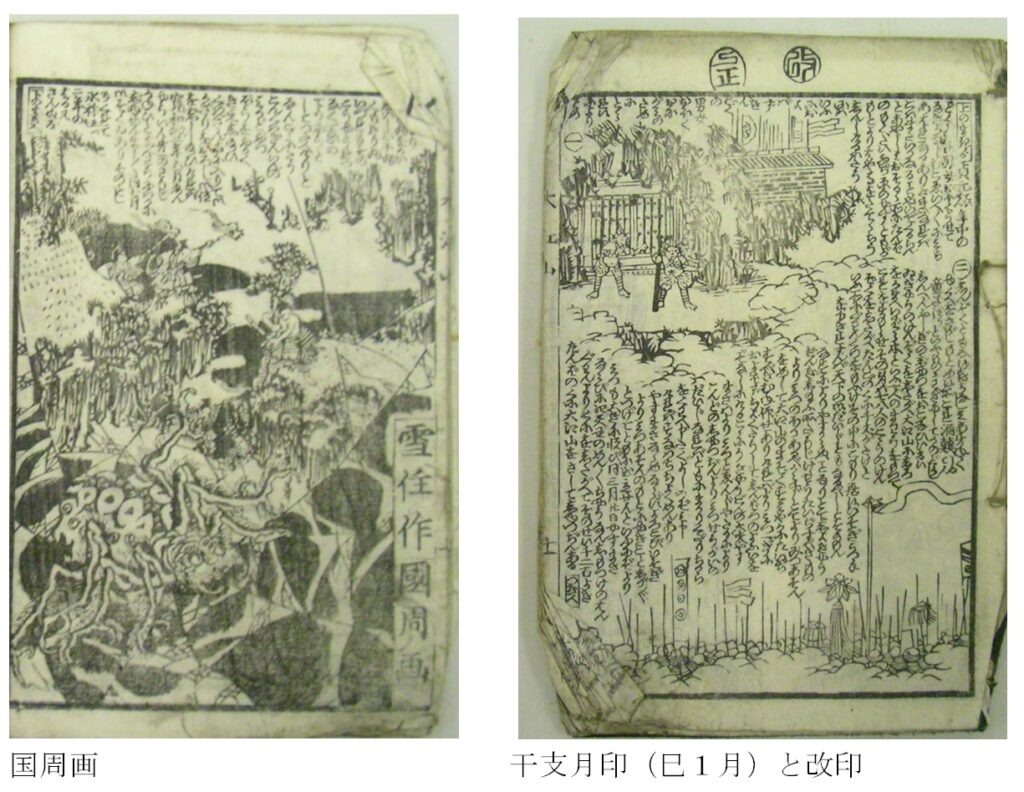

「義仲勇戦録上下」 三亭春馬作 歌川国周 国周 (国会図書館デジタル)

歌川国周として全編に細い線画で生き生きとした甲冑武者絵や、戦う絵や、山から見た風景画を丁寧に描いた。上巻と下巻とも干支月印(辰1月)と改印の様式だったので、この絵は1856年に描かれた事がわかった。蔦屋吉蔵が安政4年(1857年)に出版した。上巻の見返しに歌川国周、下巻は表紙に歌川国周、見返しには「国ちか絵かく」と署名してある。表紙の裏の部分には、別の絵師が描くこともあるが、国周は自分で描いていた。著者は三亭春馬で、表紙だけ彩色木版摺されている。浮世絵のように、歌舞伎で見栄を切った瞬間のような描き方や激しい戦いの場が描かれている。手綱を引き、馬がいななき、武者は刀で飛んでくる矢をたたき折る。敵武将の生首を抱え仁王立ちで空を睨む。馬上から雑兵を切り倒す。生首を抱え川を泳ぎ渡る。このような場面が画かれている。挿絵の分野で国周は自分が歌川派に所属することから初めて「歌川国周」と名乗った作品。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10301693

.

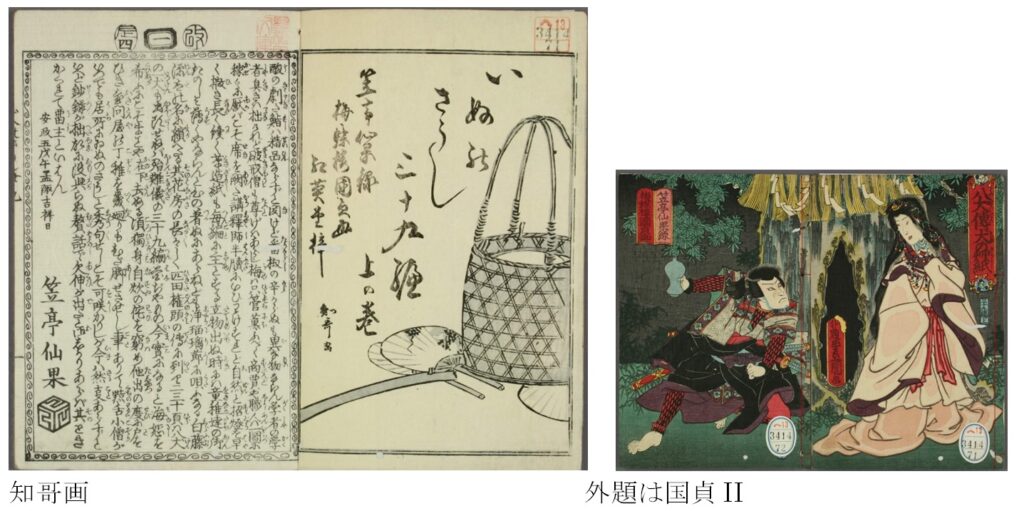

八犬伝 犬の草紙 39編上 笠亭仙果作 梅蝶楼国貞画 見返しに「知哥画」

序文に安政5年(1858年)とあるが、干支月印(辰年4月)と改印の様式なので、挿絵が描かれたのは1856年となる。国周は右図の竹篭と団扇のイラストを描き、署名は「知哥画」とした。「知哥」は国周だという説に基づく(18)。表紙のカラー絵と本文中の絵は梅蝶楼国貞(国貞II)が描いた。国周は挿絵分野ではデビューして2年目、この本では「知哥画」と腰が引けた状態で遠慮気味にイラストを描いていた。国貞IIは後に豊国IVとなる絵師で豊国IIIの門人であり、国周の先輩だ。

he13_03414_0071.pdf (waseda.ac.jp)

.

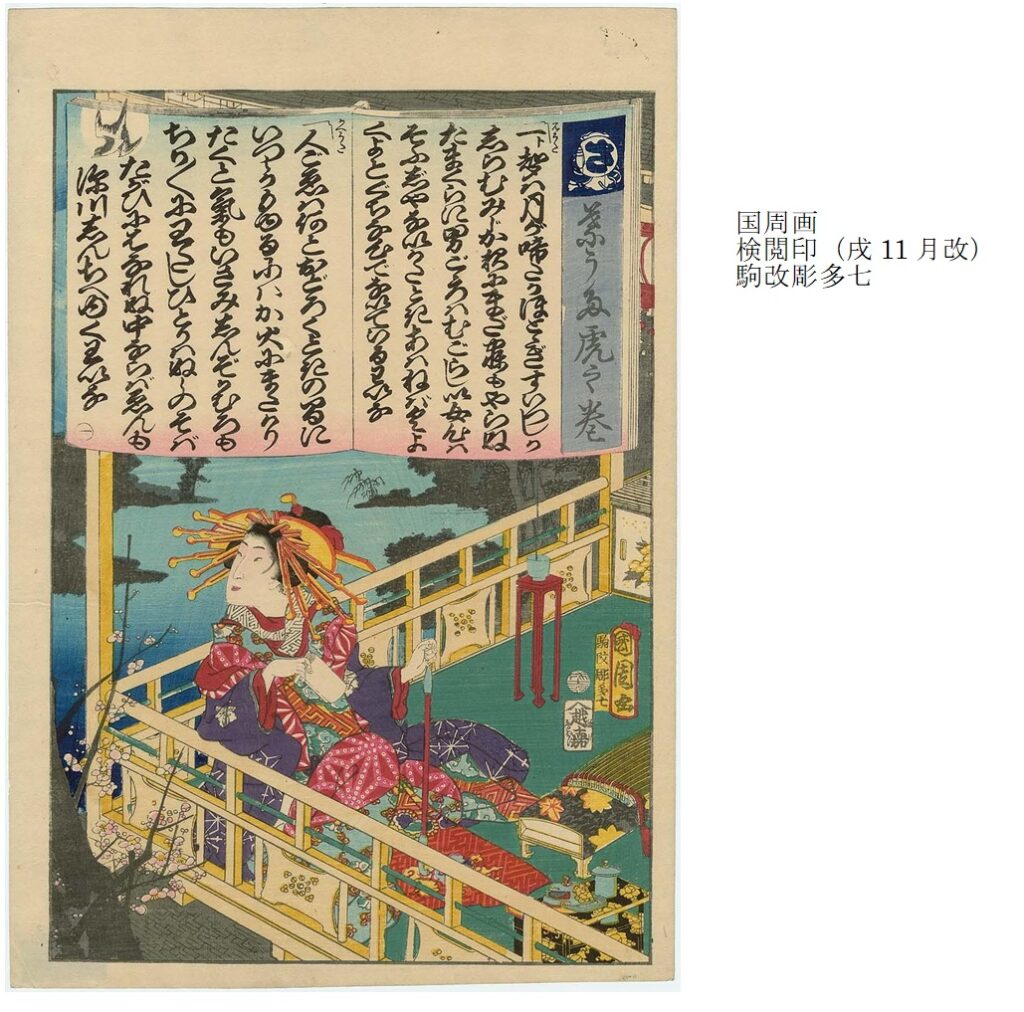

題大磯虎之巻筆第3編 柳水亭種清作 梅蝶楼国貞画 知哥画 周画 専修大学所蔵

柳水亭種清作、国貞が挿絵を描いた。紅英堂出版。安政4年(1857年)に第1編から第3編まで出版された。第1編の検閲は、干支月印(辰4月)と改印がおされているので、挿絵が描かれたのは1856年だ。第3編は辰4月の年月印だった。第3編上巻の見返しに「知哥画」とあり、第3編下巻の見返しに「周画」とあり、いずれの頁にも丁寧なイラストが描かれていた。

.

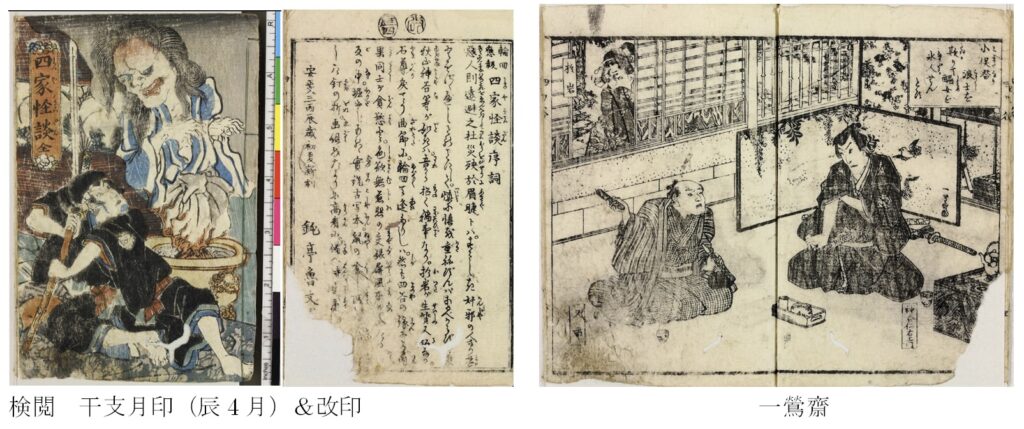

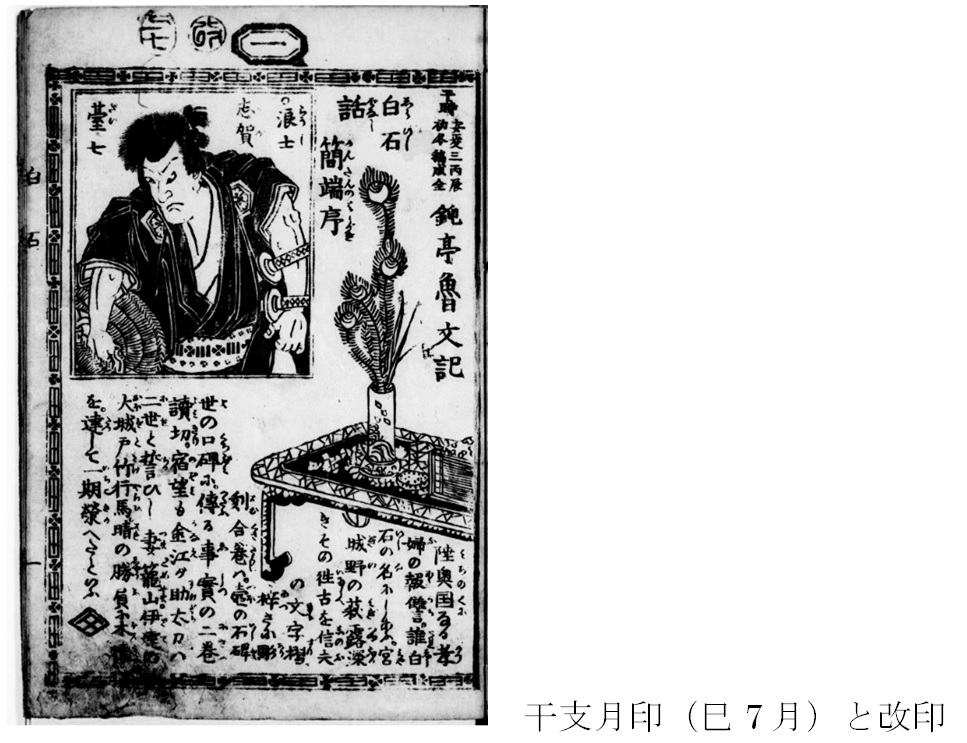

四家怪談上下 鈍亭魯文作 一鶯齋画 ARC古典籍ポータルデータベース

魯文が書いた序文に「安政入三年丙辰歳」とあり、さらに、検閲は干支月印(辰、4月)と改印があるので、1856年だ。表紙などには国周の名前がないので、挿絵は誰が描いたかわかりにくいが、一鶯齋の画姓は下の絵では、屏風に描いてあり、他のページではふすま絵に添えてあった。この本で彼は国周という名前は使っていなかった。また挿絵のまわりに、物語の文章が埋め尽くされる構成をよく見かけるが、この草双紙(本のタイプのひとつ)は、文章のページと絵のページがはっきり分かれていた。そのためか彼は絵のページではのびのびと背景も描き込んでいた。この物語は、現代でも有名な四谷怪談の話であり、絵の隅に怪談物の定番のように幽霊が部屋の中をのぞき込む様子が描かれている。この時代には、すでにこのような演出がなされていた。出版は糸屋庄兵衛。

鶴屋南北の東海道四谷怪談が原典で、1825年に中村座で四谷怪談として上演された。あらすじは次のような物である。田宮家の一人娘お岩は容姿性格共に難があり結婚が遅くなったが、浪人伊右衛門が婿養子として結婚した。しかし、伊右衛門は喜兵衛の妾に惚れる。喜兵衛は身ごもった妾を伊右衛門に押しつけるために、男二人はお岩を追い出す。狂乱して失踪したお岩のたたりが田宮家を襲う。鶴屋南北の話では、お岩は毒薬で顔が膨れて醜くなる。ここでも、醜くなったお岩の亡霊が描かれている。

https://www.dh-jac.net/db1/books/results1024.php?f1=tkgBK03-0072&f12=1&-sortField1=f8&-max=1&enter=portal&lang=ja#

.

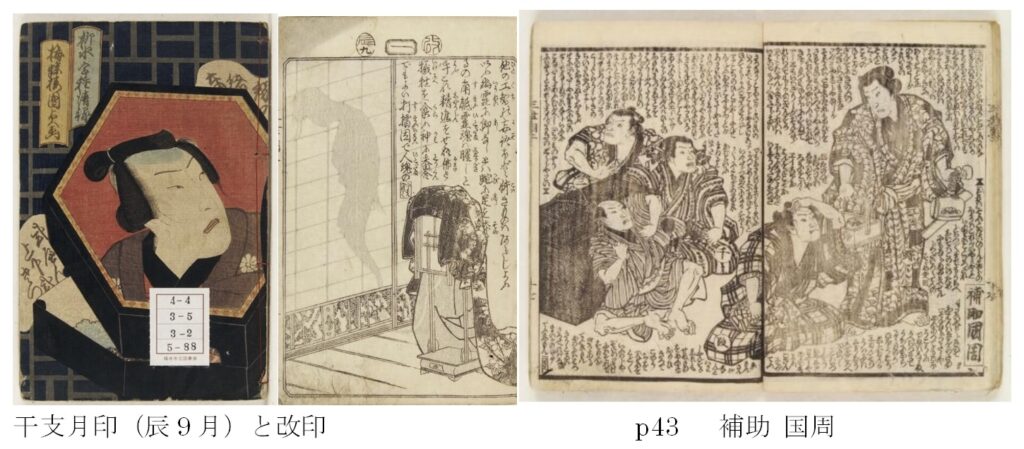

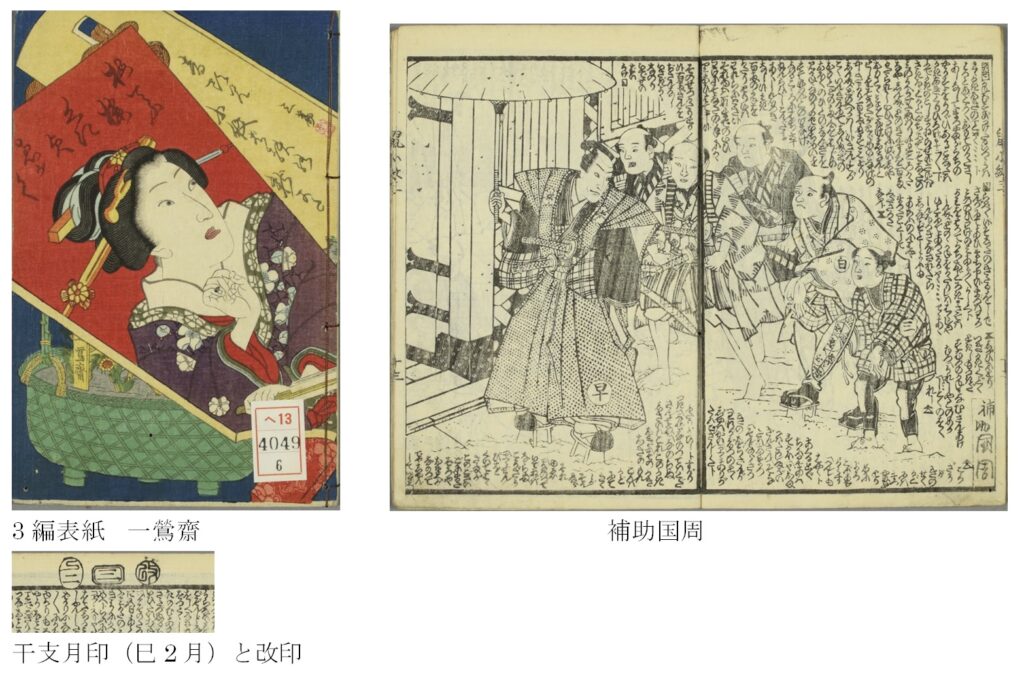

三世相縁の緒車 柳水亭種清作 国綱画 補助国周 デジタルアーカイブ福井所蔵

この本は安政4年に3編の構成で発売された。国周は2編の一部に絵を描いた。デジタルアーカイブ福井に保管されている該当文書のp43に「国周補助」と書かれている。「補助」とはどのようなことかに関して、樋口二葉(78)は、「多くの弟子を抱えている師匠は、合巻などは人物の素描をするまでで、背景となる景色、または道具建は特別を要するほかは、弟子に廻して考案をつけさせる。絵師の披露をして看板を揚げ巣立ちした者で、なお仕事もなく、師匠の許に寄食する手腕こきでないと任さない」と記述している。この事から、この絵では国周が左側の3人でも描いたのかもしれない。2編の絵には、干支月印(辰9月)と改印があるので描かれたのは1856年だ。この本のさし絵は国綱が絵を描いた。出版は蔦屋吉蔵。

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/archive/da/detail?data_id=012-2024781

.

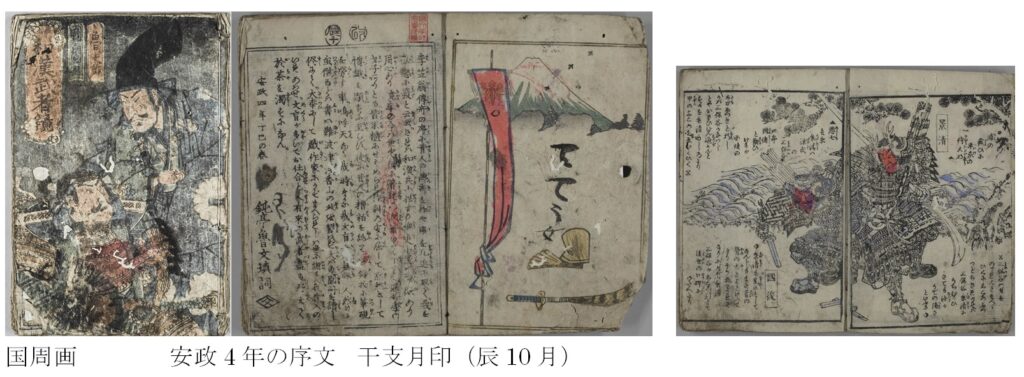

和漢武者鏡 鈍亭魯文作 国周画 (国書データベース)

干支月印(辰10月)と改印なので、絵が描かれたのは1856年。かなり傷んでいた。表紙の絵の様子がはっきりしないが、本文中には生き生きとした武者絵が細かな線で隙間無くびっしり丁寧に甲冑の様子が描かれている。それ以外でも線だけで描かれているので、人物の動きも素晴らしいが、衣のよじれがうまく描かれ動きが表現されている。足のふくらはぎなどの筋肉の描き方もリアルだ。 次の絵のように、顔だけに色がついているのは、後の人が付けたのか、初版からついていたのかはわからない。色刷りが若干ずれているので後の人が筆で着色したように思える。

.

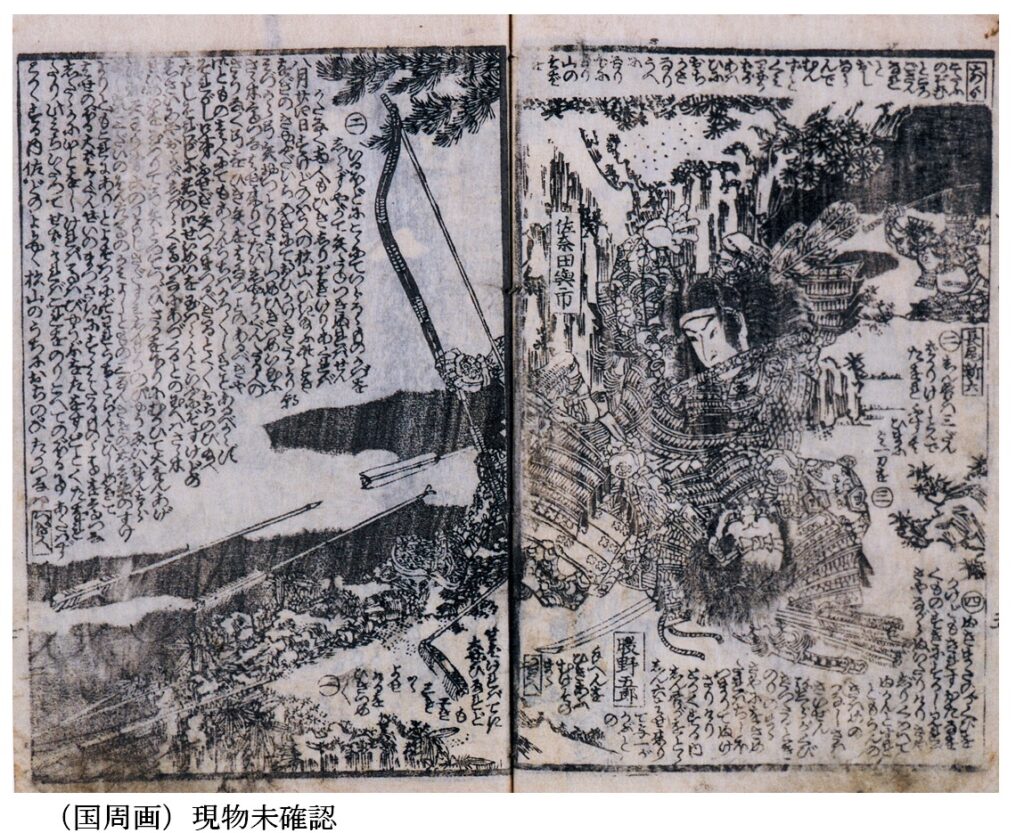

頼朝一代記 上巻 国周画 生誕190年豊原国周展図録より

図録(79、p185)によれば、『。。。「辰八」の改印ががあることから。。。1856年』との記載がある。またこの図録には国周がどのような画家名を使ったのか記載がないが、所有者の幕内達二さんから巻末に「国周画」と記載されていると連絡を受けた。頼朝に先陣を命じられた佐奈田与一は平家の股野五郎と崖の上で争った。ここでは、股野五郎に馬乗りになり、平家の弓を受けながら与一が弓を放った瞬間が描かれている。動きや戦況など、絵の中に多くの物語を描き込んでいる。

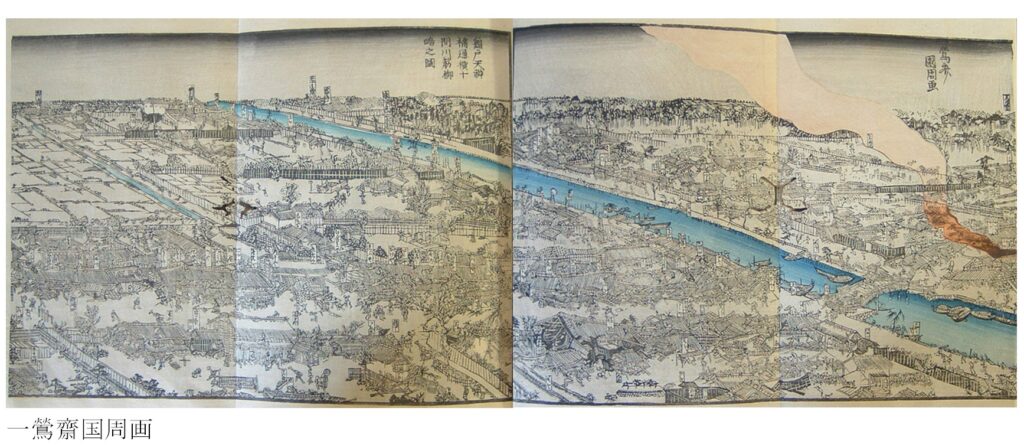

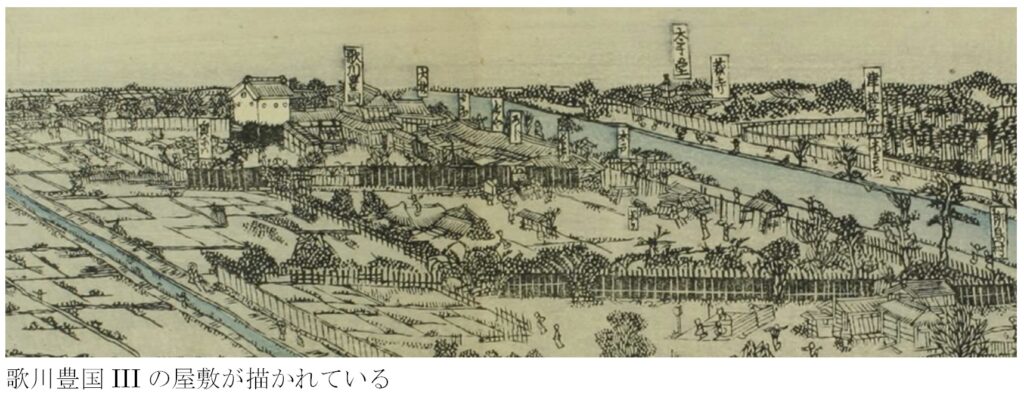

安政見聞誌 挿絵 国芳、芳綱、一鶯齋国周画 (早稲田大学図書館所蔵)

安政2年10月2日(1855年11月11日)に安政の大地震が起き甚大な被害がでた。その災害の様子を歌川国芳、芳綱、国周が安政見聞誌に描いた。ただ内容の一部に不適切な部分が有ったとか、許可を得ていなかったなどの説があり、出版に関しておとがめがあったことが、岩切由里子著「国芳」(11、p168)に記載されている。安政3年6月(1856年)に同様の安政見聞録が発刊され、その紹介記事に安政見聞録の前に安政見聞誌が発表されたとある。したがって、国芳の安政見聞誌は1855年暮れから1856年初頭に発行されたと推定した。国周はその上巻で亀戸天神橋通横十間川筋柳島之図を描いている。丁寧に描かれていて、中央の太い川は横十間川で、現在は東京都墨田区と江東区を分けて流れている。右に天満宮とあるので、壊れた橋は現在の天神橋と同じ処にあった橋だろう。横十間川を左上に昇っていくと塀に囲まれた立派な家に賑々しく師匠「歌川豊国」と記載されている。このお屋敷、一見しっかり残って居る様子が覗えるが、よく見ると柱がやられたのか若干傾いて見える。周りの家々が屋根瓦の重さで潰れた様子が丁寧に描かれている。その他、野菜屋や、魚屋などなど丁寧な書き込みがあるので、往時の賑わっていた様子が偲ばれるし、地震で崩壊した木造のもろさ、人々の苦労が偲ばれる。この豊国IIIの屋敷は富眺庵(ふちょうあん)と言われ、彼は絵師としての名声が高かったことなどが、山口桂三郎著「浮世絵の歴史」(19,p136)に記載されている。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo01/wo01_03754/wo01_03754_0001/wo01_03754_0001.pdf

.

浮世絵関係

すでに、1854年、1855年に国周の名前で素晴らしい絵を発表し、年玉印を用いていることから、国周は浮世絵師として認められていたが、1856年に門人国周を名乗った作品があった。このことは、まだ師匠従属しているイメージがあり、世間的に広重などと同じように独立した絵師とは考えられない。独立して実力が認められていれば、広重などと同じように「国周」とだけ書きコマ絵を描いたはずだと考えられる。このことから、1856年以降には「門人国周」と記した絵は無いので、この頃の独立と考えた。1864年の豊国III追善絵の「門人一鶯齋国周」は豊国IIIに対する敬意なので、意味が違う。

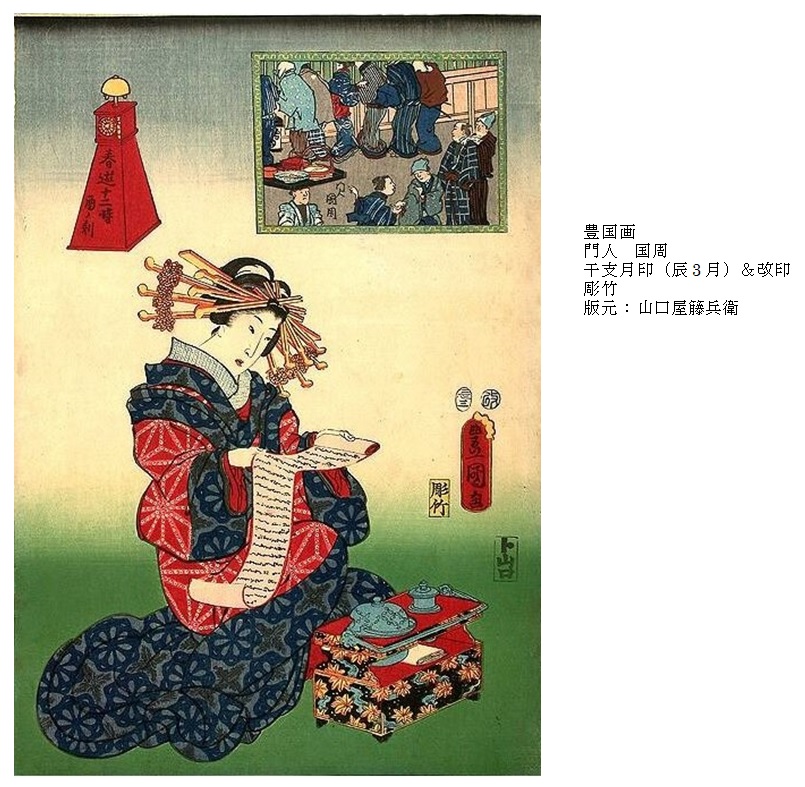

春選十二時 酉の刻 豊国III画 門人国周 The Utagawa Kunisada Projectより

豊国IIIの絵のこま絵として、町人が格子越しに張見世(56)を覗いている様子を描き、門人国周と署名している。豊国IIIは花魁がもらった手紙を読んでいる様子を描いた、長い手紙だ。通りでは街の人が格子越しにのぞき込んでいるが、ほっかむりをして居る男もいる。女性も覗いているようだ。通りでは、女性が腰の引けた男に話かけている。その横を蕎麦屋らしき男がおかもちを頭に載せて通り過ぎてゆく。国周は、奥座敷の花魁が手紙を静かに読んでいる頃、通りでは多くの人が行き交い、物見しているという情況をコマ絵を通して伝えている。

http://www.kunisada.de/Kunisada-bijin-series/series91/series91.htm.

***** 1857年 安政4年 巳年 *****

挿絵の分野では、伊賀の仇討ち、頼朝義経一代記、頼光大江山入、白石物語が国周の名前で発表された。武士、町人、化け物が登場する物語など幅広い題材の絵を描くようになった。作品の中で白石物語は絵が荒い印象があり、絵の質にばらつきがあるように感じた。浮世絵の分野では4作品あった。浅草山中花くらべは豊国IIIの絵だが、門人としてではなく、「背景 国周」の文字からすでに評価された絵師として背景を描いた事がうかがわれるが、その内容もすばらしい。今様源氏之内月など、この年の作品は、国周が志向した庶民的な表現が出ている。丁寧な書き込みであり着物も華やかで、今で言う下町っぽい絵に仕上がっている。国周は世俗をテーマにした絵を志向したと思われる。この絵に関して、ボストン美術館は2枚組で、早稲田大学演劇博物館保管の物は、出版が違う1枚が加えられ3枚物となっている。履き物や、着物の柄、構図、画面構成など話題が尽きない作品だ。

挿絵関係

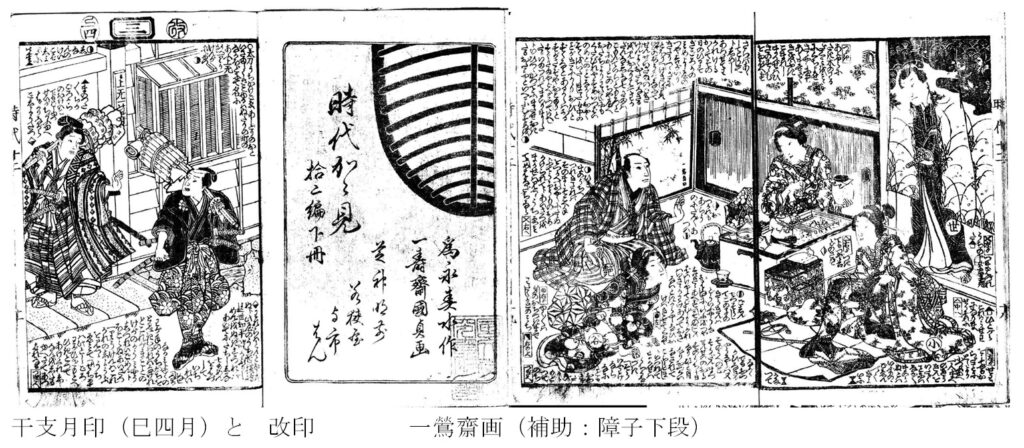

鼠小紋東君新形 ねずみこもんはるのしんがた 柳水亭種清 国貞II画 国周補画 古典籍総合データベース

初編から3編まである。検閲印は改印と干支月印の2つに分かれている。初編は巳年正月と改印、2編と3編は巳年2月と改印だった。従って、1857年に絵が描かれたことになる。

3編の表紙には、一鶯齋と記載されている。本文中には、「補助 国周」の文字がある。初編と1編は国貞IIが描いていたが、3編は国綱、国周が補助していた。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_04049/he13_04049_0003/he13_04049_0003.pdf

.

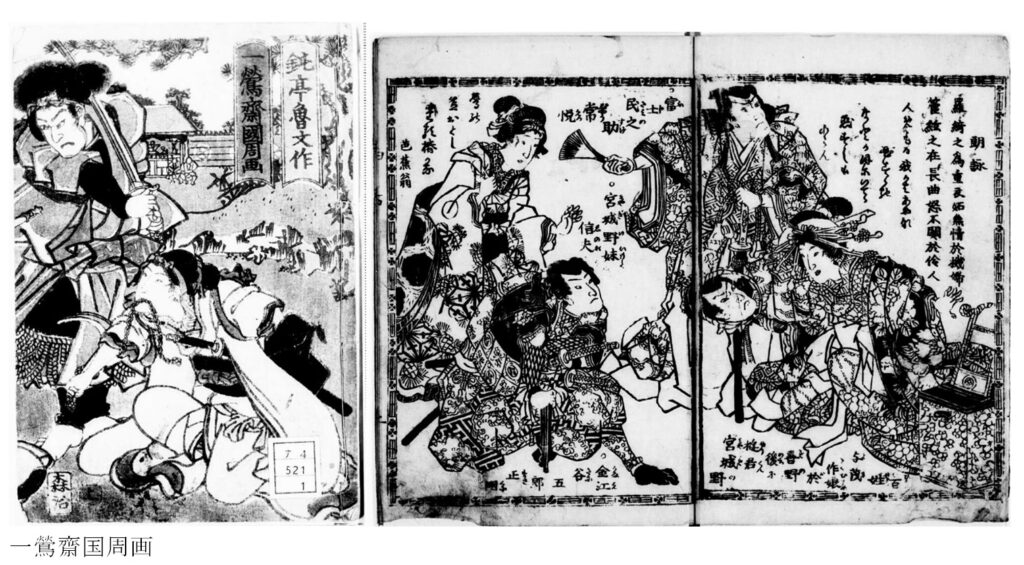

当南見延御利益(トキニミンナミノブゴリヤク) 柳水亭種清作 梅蝶楼国貞画 一鶯齋国周画 国立国会図書館所蔵

干支月印(巳9月)と改印が捺印されているので、1857年の作品だ。2編の始めに見開きの頁に「一鶯齋国周画」と記載されている。このコマ絵は国周が描いた。左右の頁に描かれた顔つきがよく似ているが、右側は国周の絵で、左側は国貞の絵だ。1編から3編は国貞が描いている。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10303979?tocOpened=1

.

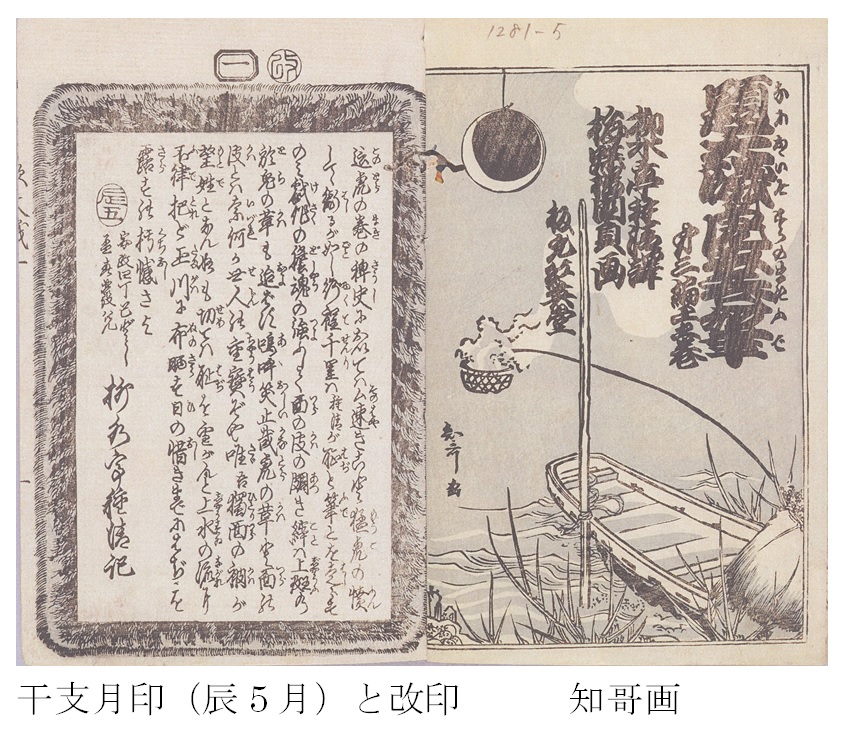

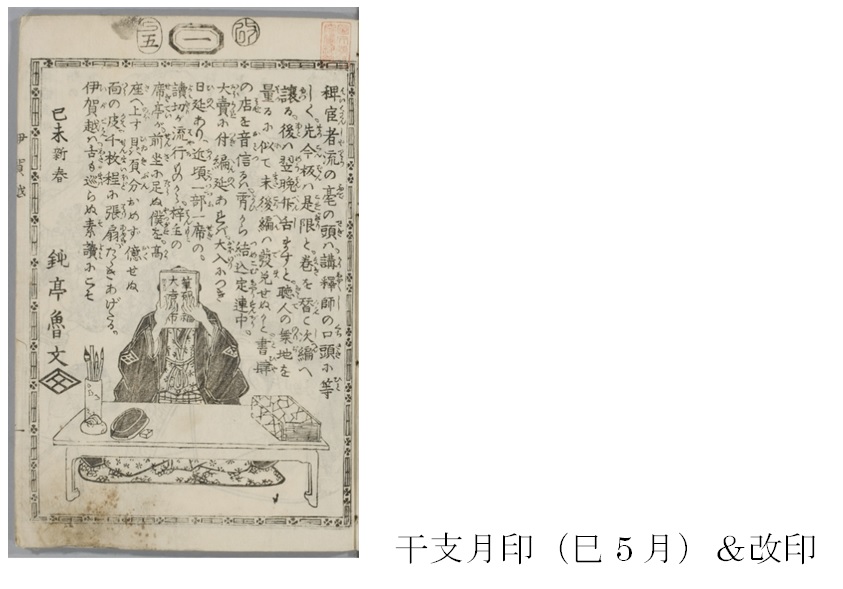

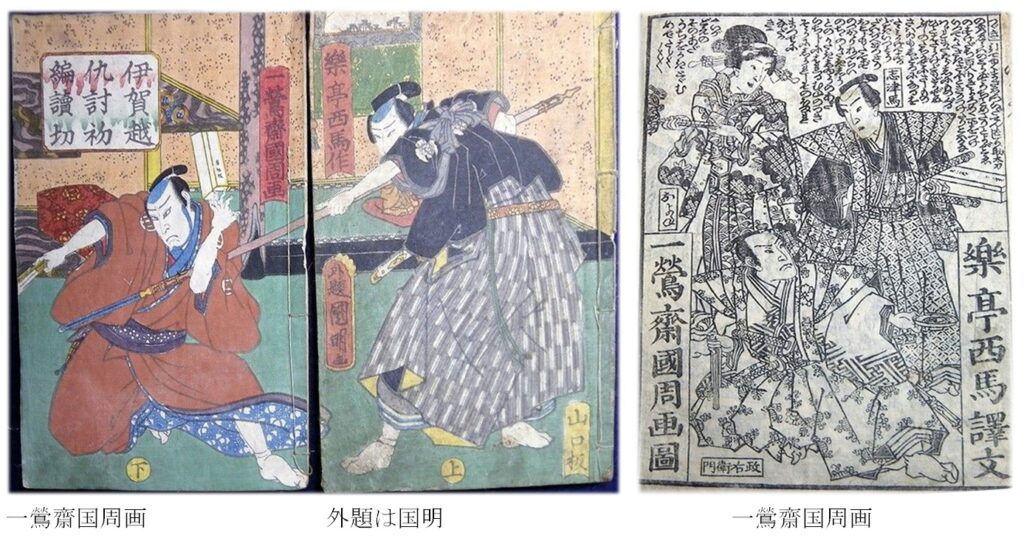

伊賀の仇討 鈍亭魯文作 国周画 (国書データベース)

初編と2編で合綴して上巻とし、3、4編を合綴して下巻としてある。表紙は錦絵で飾り、上巻表紙に国周と記載。前書きに「乙羊新春」(1860年)とあるが、絵には上下巻とも干支月印(巳年5月)と改印が捺印されているので、絵は 1857年に描かれていた。始めに悪人が暴れる絵で始まり、武士や町人が描かれ物語の展開を表現している。人物の表情は豊かに描かれ、部屋などの背景も丁寧に描かれている。ここには紹介していないが、殿様に何かを訴える武士、両脇の武士は困惑した表情、その様子を小姓が聞き耳を立てている様子など、物語の様子が手に取るように分かる絵などが描かれている。4編最後には国周画と書き、年玉印が押されているし、絵の中に画工歌川国周と書いていた。挿絵は線画なので着ている着物の柄を丁寧に描き込んで立体感を出している。着物のしわになった部分の文様で立体感を出す表現は挿絵では普通だが匠だ。

.

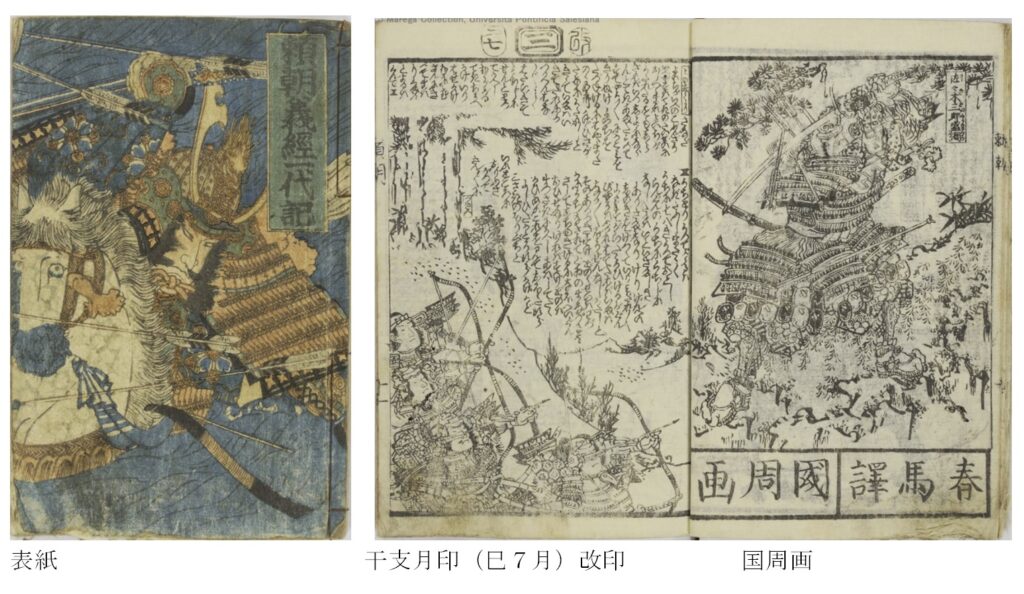

『頼朝義経一代記』三亭春馬作 国周(ARC古典籍ポータルデーターベース)

この資料は3編の構成で初編は其の1から其の4までで構成されている、その初編の挿絵を国周が担当した。其の一の干支月印(巳年6月)、其の三の干支月印(巳年7月)とあり1857年に描かれていた。2編、3編は国久が挿絵をしているが、絵の干支月印(卯2月)と改印があり、その検閲様式から1855年に描かれていることがわかった。2編、3編がさきに描かれているのに違和感を覚えた。1編は序文に「頼朝青雲記叙辞」と記載され、頼朝が主役で活躍している。2編、3編は義経の活躍が描かれている。このことは1855年に人気のある義経の活躍が描かれた草双紙があり、後に頼朝の活躍が描かれた草双紙(頼朝青雲録)が書かれ、それらを合綴し合巻本として”頼朝 義経一代記”とされた本だと考えられた。現代でもそうだが、頼朝よりも義経の方が人気が高かった事を示している。かなり丁寧に鎧など描き込まれた武者が荒々しく戦う場面や引いて広く俯瞰した絵が描き込まれていた。表情は力が入った瞬間が多く描かれ、表情のバラエティは少なく、武勇伝として描かれている。登場人物は左馬頭義朝(頼朝義経の父)と”文覚上人”の登場ではじまる。頼朝は”兵衛佐”頼朝として登場。他には北条宗時、佐々木定綱、岡部弥次郎、佐々木三郎盛綱等々が登場して甲冑を着た武者が争う激しい戦いの動きが巧みに表現され展開する。

データベースで出てくる頼朝青雲録 三亭春馬作 国周画 安政5年刊1858年 (日本小説年表による、所蔵者 三康図、五の三九九、古典籍 書誌ID2990592)は国周が描いた頼朝義経一代記の初編だけを本にした物ではないかと思うが未確認。類似の作品で国周が描いた「頼朝一代記」は1856年の作品として紹介した。

https://www.dh-jac.net/db1/books-e/results1280.php?f1=****MM0436&f12=1&enter=portal&max=1&skip=10&enter=portal

.

北雪美談 時代加々見 為永春水作 一寿斉国貞画 一鶯齋補画 新日本古典籍総合データベース所蔵

この物語は初編(1854年)から32編(1863年)と長期にわたって話が綴られた。一鶯齋の名前が記載されていたのは12編下で干支月印は(巳4月)と改印が押されていた。この様式から1857年だと分かった。この編の絵の衝立に「一鶯齋画」という文字が読み取れる。竹林の絵が書かれているが、少なくともそれは国周の絵だろう。この本は着色は無く全て丁寧な線画で国貞画挿絵を描いていた。

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200006188/viewer/1

.

頼光大江山入 玉塵園雪住作 国周画 野田市立図書館所蔵

版元は信州 東山堂。本文の枠外に、改印と干支月印(巳1月)が捺印されている。この検閲形式から1857年の作品とわかる。同じ表題の本で森屋治兵衛版は安政6年(1859年)発行という資料もデータベースにある。しかし、この野田市立図書館所蔵の本は、信州東山堂発行で2年ほど前の作品だった。森屋治兵衛版と比較していないが、絵と検閲印は同じではないかと考えられる。現物ですべてのページが調べていないが、ここでは左下に怪奇な土蜘蛛が描かれている。頼光と大江山と言えば、大江山の酒呑童子退治を思い出すが、「頼光大江山入」は頼光が四天王(渡辺綱、坂田金時、ト部季武、碓井貞光)へ土蜘蛛退治を命じた話だ。江戸時代の民間歴史書「前太平記」では「葛城山の土蜘蛛退治」として知られている(70)。

https://www.library-noda.jp/homepage/digilib/wako/124.html

.

白石物語 仮名垣魯文作 国周画 一鶯齋国周画 (国文学研究資料館)

出版は森屋治兵衛、上巻の欄外に干支月印(巳7月)と 改印が捺印されていた、この検閲様式から絵が描かれたのは1857年になる。下巻は改印だけの捺印だったが上巻と同じ年月と判断して1857年の作品とした。下巻の最終ページには一鶯齋国周の署名と署名の下に年玉印が描かれていた。26コマ(データベース上の頁)にも激し争いの場など生き生きと描かれていた。このように、1855年の”隅田川夜渡之図”とこの挿絵との間には大きな描き方の差がある。挿絵は物語のイメージを膨らます必要性から激しい動きや感情表現を意識して描かれてた。

http://base1.nijl.ac.jp/iview/FrameList.jsp?DB_ID=G0003917KTM&C_CODE=0110-213801&PROC_TYPE=ON&SHOMEI=%E7%99%BD%E7%9F%B3%E7%89%A9%E8%AA%9E&REQUEST_MARK=%E3%83%8A%EF%BC%94%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BD%9E%EF%BC%92&OWNER=%E5%9B%BD%E6%96%87%E7%A0%94&BID=200010451

.

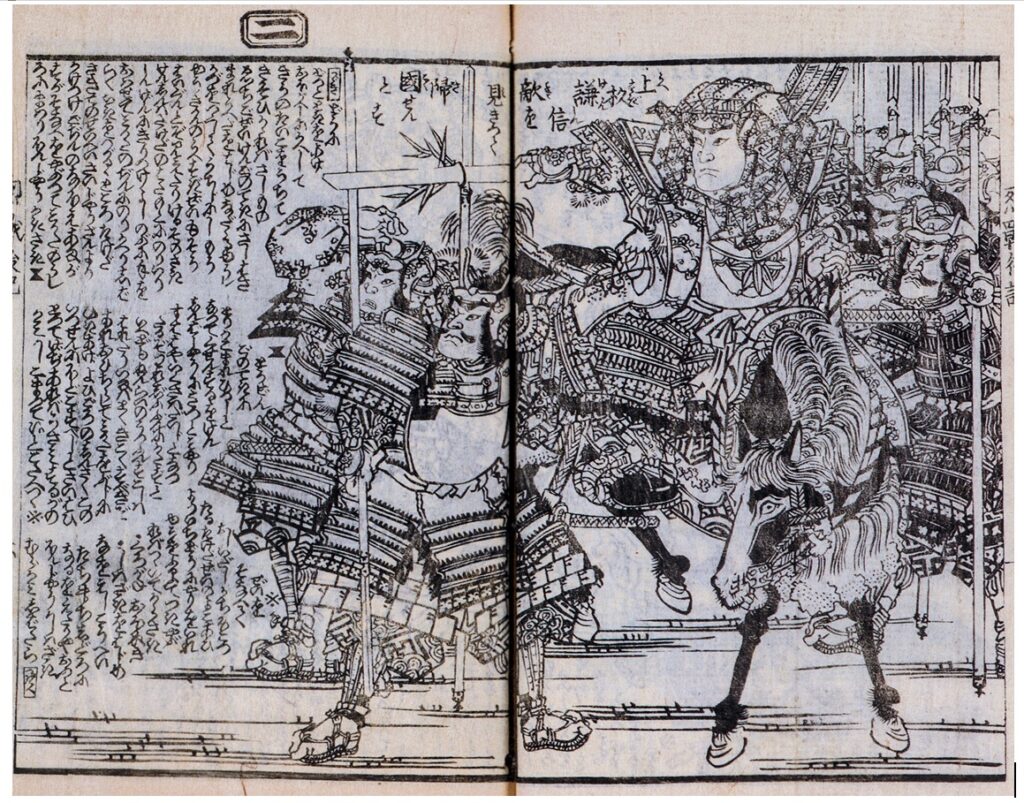

河中島烈戦後期 後編上巻 歌川国周 生誕160周年豊原国周展図録より

本図録(79,p185)には「序文に 巳十二 とある」ので1857年12月の作品とした。ただし、本文中の検閲印未確認なので、絵を描いた歳は若干ずれる可能性がある。画家名として、「歌川国周」と記載されていると所有者の幕内達二さんから連絡を受けた。

武具の描写は丁寧で細かな表現がなされている。馬も丁寧に描かれている。しかし、上杉謙信が敵を指している絵なので、馬が踏ん張っても良いとは思うがが、その動きはまだ堅く感じる。

浮世絵関係

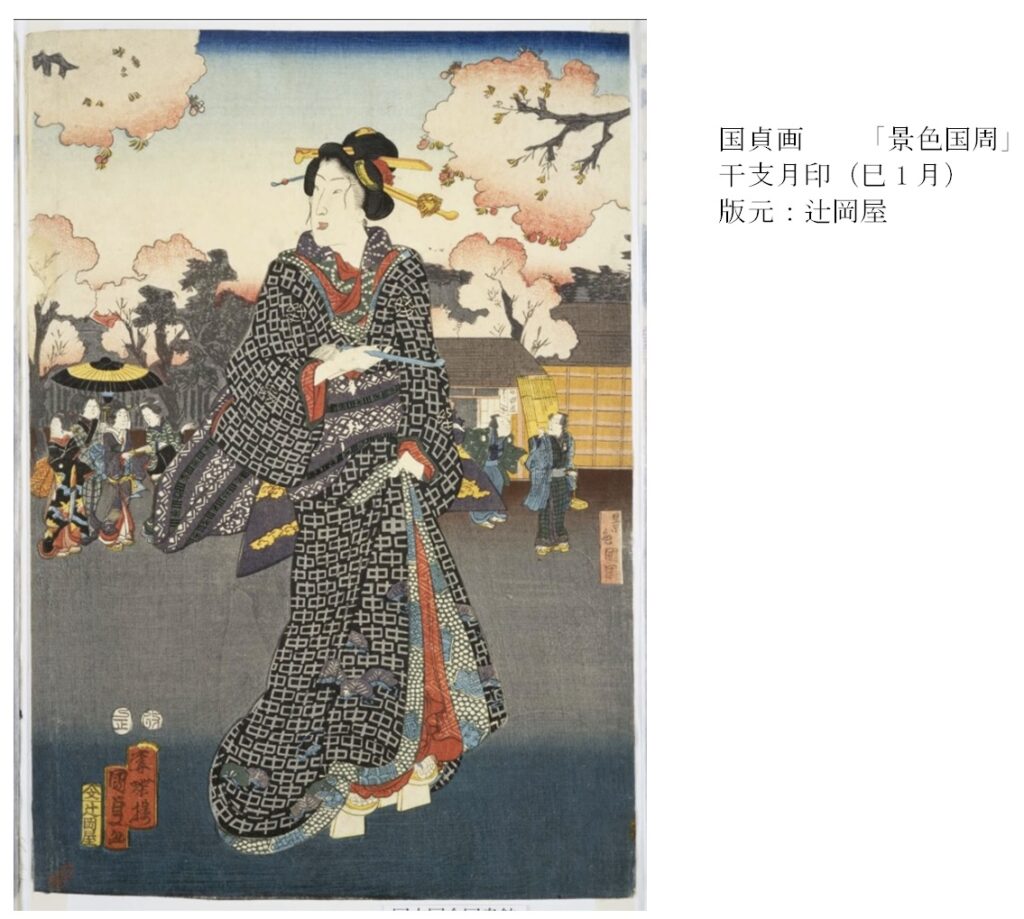

「浅草山中花くらべ」 国貞画 「景色 国周」 国会図書館デジタル所蔵 寄別2-9-1-6

国周は1857年5月には国貞IIの「浅草山中花くらべ」の背景を描いていた。この「浅草山中花くらべ」の5枚続からなる作品の1枚に「景色国周」の文字が認められ、さらに「門人」という言葉は使われていない。国貞IIの絵の背景だけを担当したと言うことだ。5枚とも桜の描き方は同じだが、背景に登場する町人に関して、この絵だけ身なりが一寸良く、人物が小さい割には丁寧に描かれている。干支月印(巳正月)と改印との様式なので1857年の作品。出版は辻岡屋だ。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305498

.

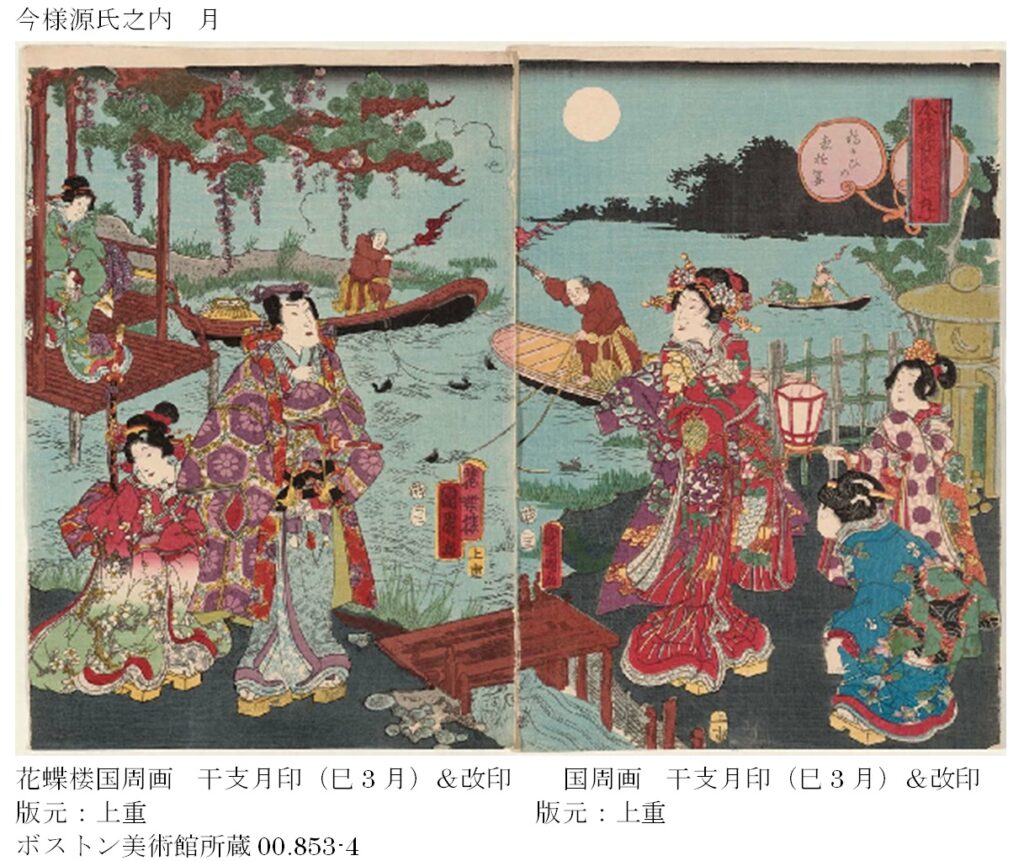

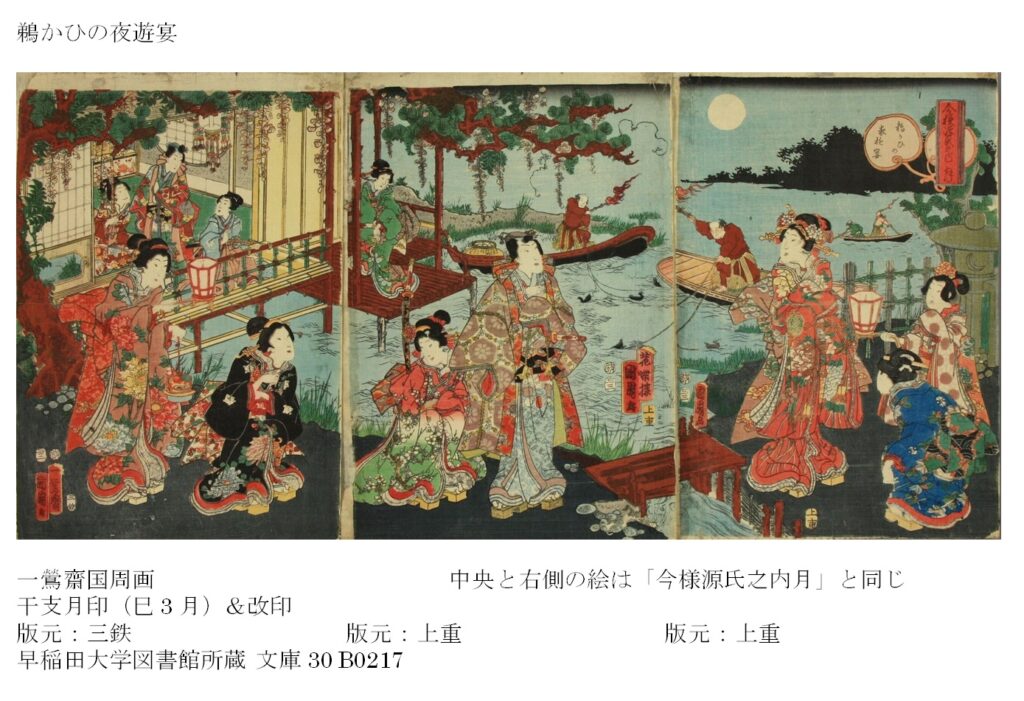

今様源氏之内月(2枚)ボストン美術館所蔵 と 鵜かひの夜遊宴(3枚)(早稲田図書館所蔵) 一鶯齋国周画 花蝶楼国周画 国周画

「今様源氏之内月」は改印と干支月印(巳3月)なので1857年に描かれていた。出版は上重とあるので、錦重堂上州屋重蔵。この「今様源氏之内月」は大判2枚をあわせて、アスペクト比2:3の画面で、背景に鵜飼いが漁をしている夜の様子を丁寧に描き、静かに佇む風情ではなく動きのある絵で、主人公源氏は「海老茶筅髷」と言われる海老のような形の髷で茶色、着物は青紫色と定番の容姿で描かれている(20,p41)。彼は庶民的な人物像にして浮世絵に仕上げている。春信らの描く絵で履き物は草履か、歯の細い下駄、または前が丸くなっているのが一般的だが、ここでは四角く角張った下駄で歩きにくそうだ。この下駄のデザインは、鈴木春信の描いた吉原美人合に描かれた遊女がはく黒塗りの下駄と同じだ(80)。また、多くは庭下駄としてこのデザインの下駄が紹介されている(81)。鵜飼いを背景にして、水辺の周りで楽しい夜を表現している。実は、この浮世絵は最初にボストン美術館で発見したが、2枚で構成された作品として展示されていた。この2枚であれば、主題は明確で素晴らしい構図だと思った。ところが、よく調べると、実は3枚組の浮世絵(鵜かひの夜遊宴)だった。3枚組になると左側は背景の人物のみならず、鵜飼いがいる池の広がりを建屋がつぶして狭くし、壁と障子の黄色と白が全体のバランスを崩している。やはり中央と右の絵だけで構成された浮世絵であれば素晴らしいと思う。さらに、左の奥にも源氏のような男がいて女性と談笑している様子が描かれている。従って、主題が散漫となっている感は否めない。相馬良門古寺之図(1858年)のように多くの登場人物が描かれても、それぞれが主役と脇役の構成に役立っている。浅草金龍山市之図(1858年)は更に多くの登場人物を登場させて人を主人公とせず絵が成立している。これらと比較しても、「鵜かひの夜遊宴」は主人公が2人いるような構図で、主題が絞りきれていない。さらに面白いことがわかった。左端の絵は出版が”三鉄”と書いてあるので版元は三河屋鉄五郎だ。つまり、三河屋鉄五郎が左側を付け足して三枚続に仕上げたと考えられる。

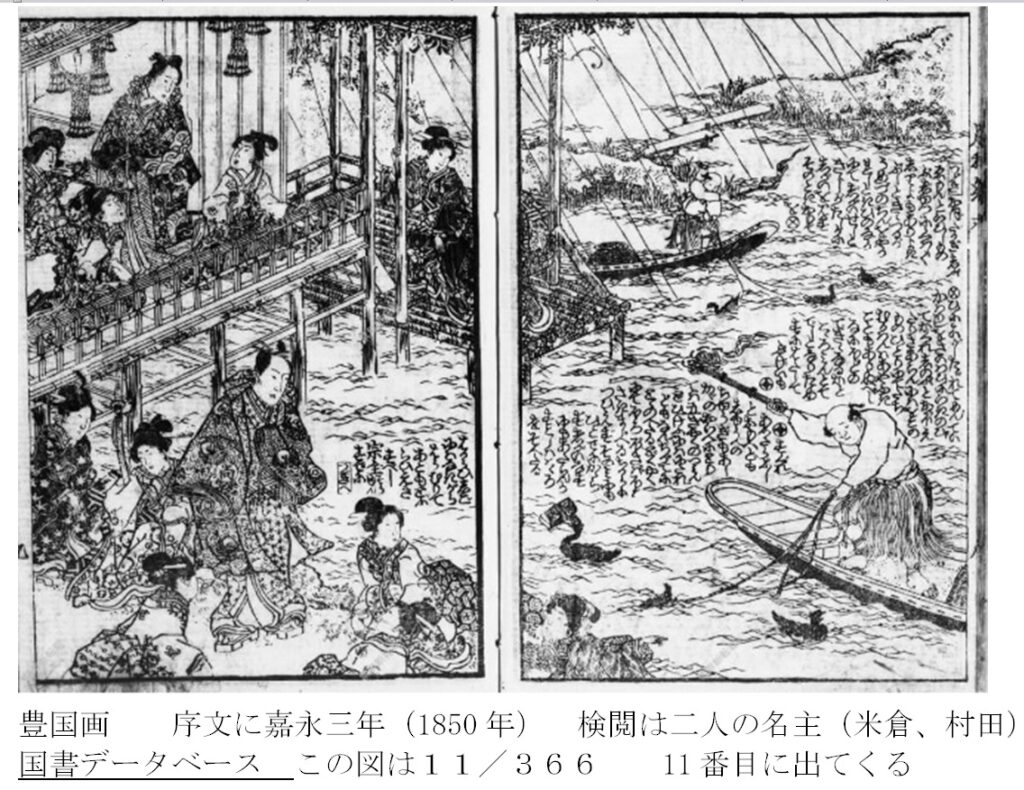

この作品は、豊国が挿絵を描いた足利絹手染紫 笠亭仙果作 六・七編嘉永三、を参考に描いたと考えられる(幕内達二氏からのプライベート情報)。この本の序文に嘉永三年発行と記載があり、検閲は二人の名主(米倉、村田)の印があったので挿絵は1842年から1850年の間に画かれている。

国周は、ほぼ7年前の豊国の本の挿絵をベースに浮世絵を作成したと思われる。足利絹手染紫は源氏物語絵巻などと同じように異時同図法で描かれているので、主人公が隣り合わせで描かれている。国周は3枚続きの浮世絵に、この異時同図法を踏襲して描いたようだ。従って、絵巻物なら源氏が2人描かれても違和感はないが、浮世絵として描いたときは、2人の源氏が描かれると主題が散漫になると考える。

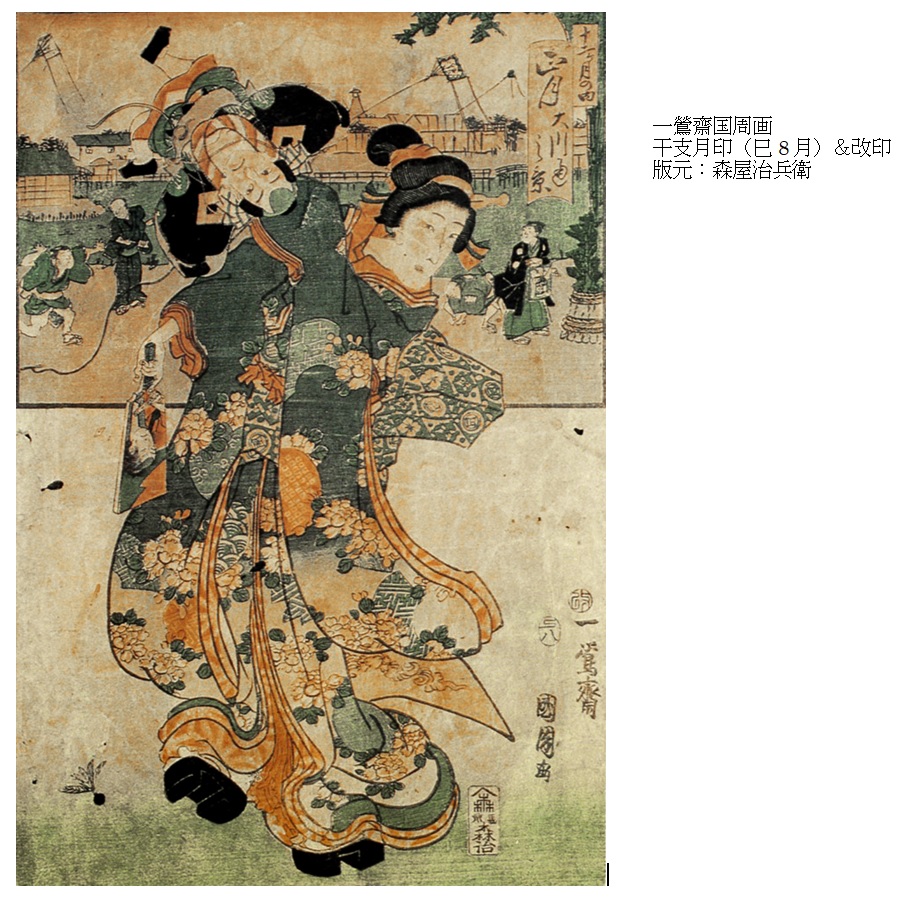

十二ヶ月の内 正月 大川通り 一鶯齋国周 東京都中野区立歴史民俗資料館所蔵

正月、高島田に結い上げた髪(56)の娘が落ちてきた奴凧を避けようとして、羽子板の羽を打ち損じている。体のバランスを崩し右足が浮き上がった様子は、動きがある。体をひねった様子が巧みだ。後ろには、凧を逃がした男の子が追いかけている様子も絵描かれて、物語がうまく描かれている。女性の後ろには正月を祝う武士や町人、子供達が描かれている。この女性は町娘で正月の様子が描かれている。

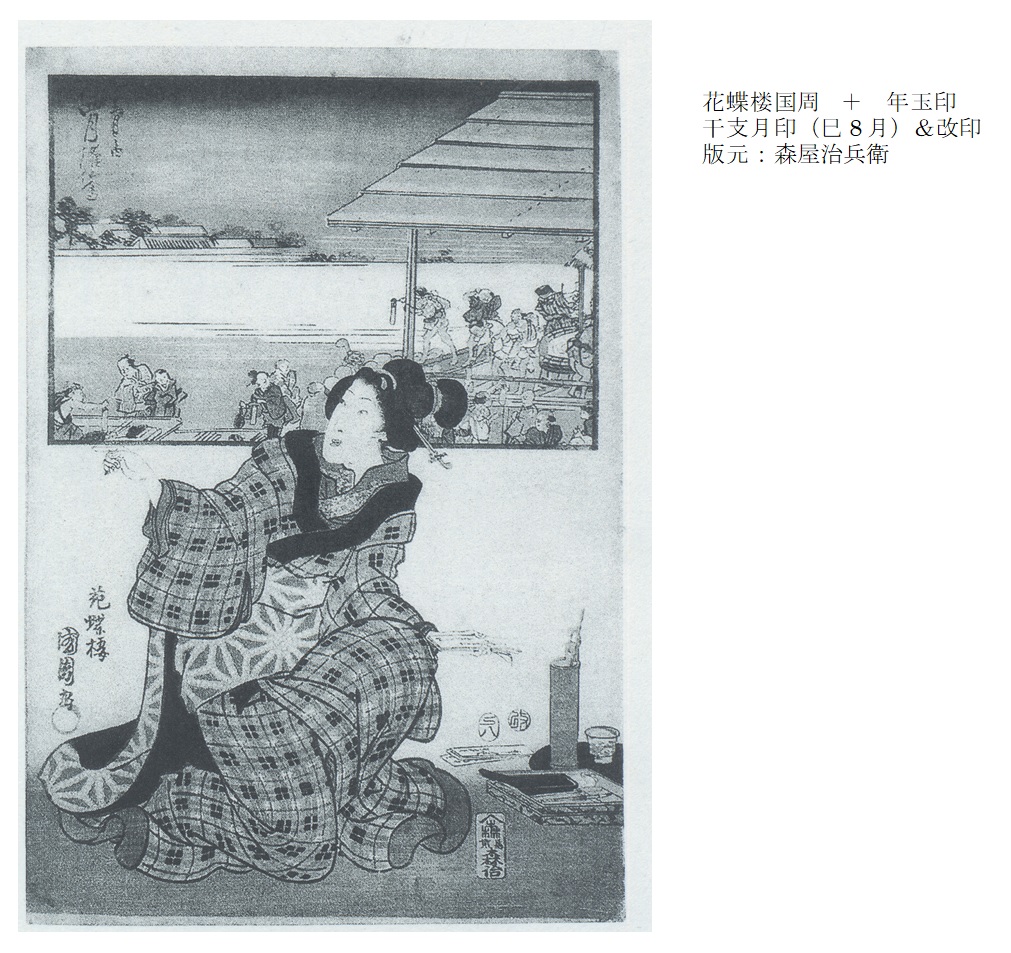

十二ヶ月の内 灌仏会 花蝶楼国周 豊原国周展カタログ(60)

灌仏会とは4月8日は釈迦誕生日で、牡丹や藤などの季節の花で屋根を飾った花御堂に仏を安置し甘茶をかけて誕生を祝う祭り(56)。この絵の背景にその様子が描かれている。参道に出店もあったようだ。右上の花御堂は飾られていないが、大きな樽が描かれている。主役の女性は、墨で何か短冊のような物に書いたようだが、筆を置いて指さしている。当時の文化が分からないと全く理解できないが、多くの情報を描いているようだ。

***** 1858年 安政5年 午年 *****

この年は、挿絵が4作品、浮世絵は13作品が保管されていた。浮世絵では、師匠豊国IIIと同じような構図の関取のポートレート、庶民的な日常を描いた作品、国周として最初の大首絵、最高傑作の漫画絵などの作品がある。この年に彼の描く浮世絵は、非常に幅広く、多様なジャンルの絵を描くことができる事を示した年だ。挿絵の分野から、浮世絵の分野へ重点を移した印象がある。

挿絵関係

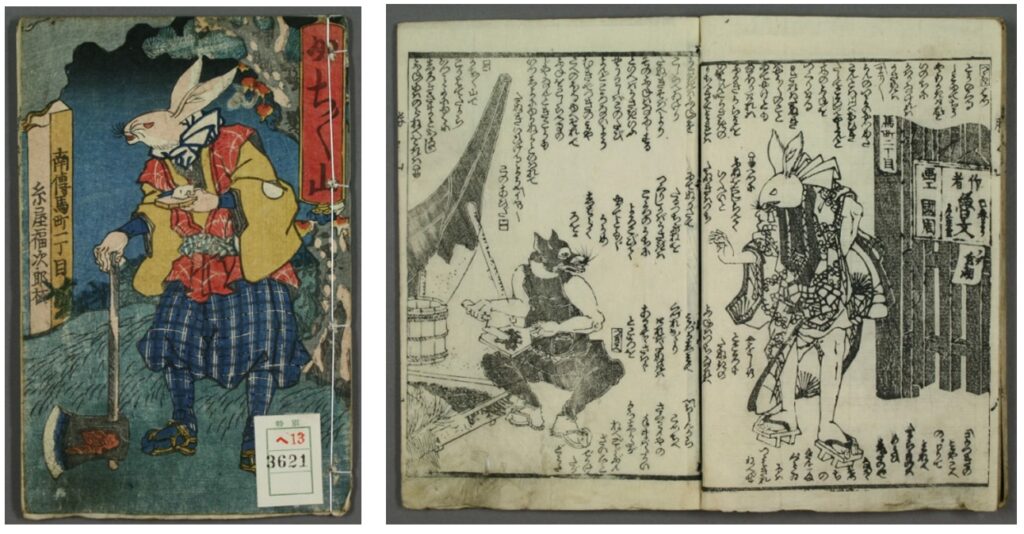

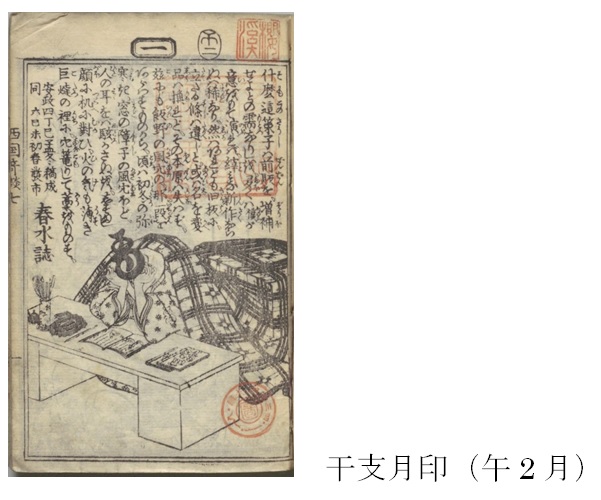

かちかち山 鈍亭魯文 録 画工国周 一鶯齋国周画 (早稲田大学図書館)

1編、2編とで構成され、1編毎の表紙がついた本。版元は糸屋福次郎。表紙の裏、見返しに、イラストが描かれている例が多いが、この本の見返しに絵がない。後年再製本され保管されていた本の場合は、この表紙の絵もなくなっていることが多いが、表紙が残っていることから、初めから見返しには挿絵がなかったと思われる。初編の草双紙の最後のページには一鶯齋国周画と年玉印が押されていた。本文枠外に干支月印(午年9月)と改印があるので絵が描かれたのは1858年、序文に「安政巳未初春」とあるので発行は1859年。挿絵として動物を擬人化して描いているが、優しい顔の動物達ではなく、ちょっとリアルな描き方なので現代の目でみると「本当は怖いおとぎ話」といった独特の雰囲気を醸し出す絵を描いている。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03621/he13_03621.pdf

.

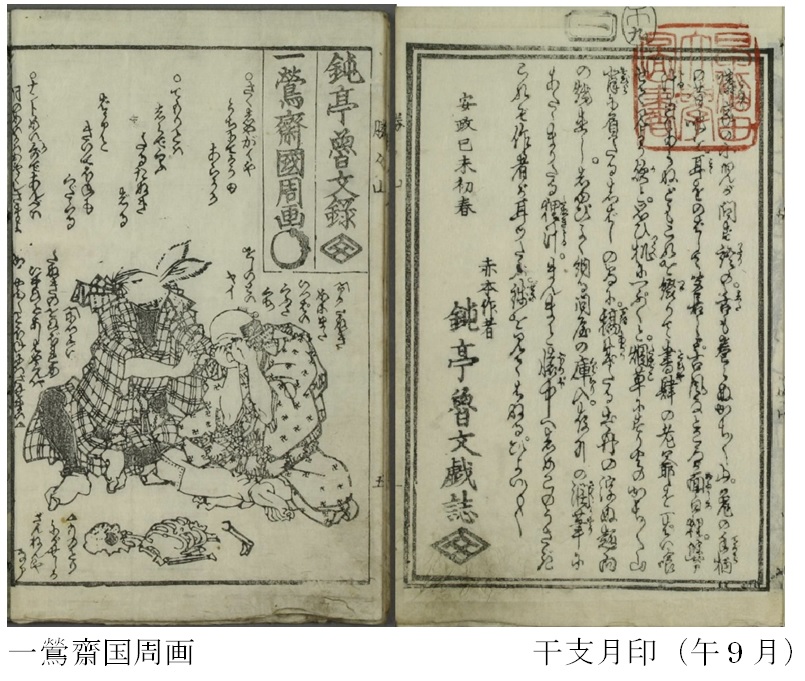

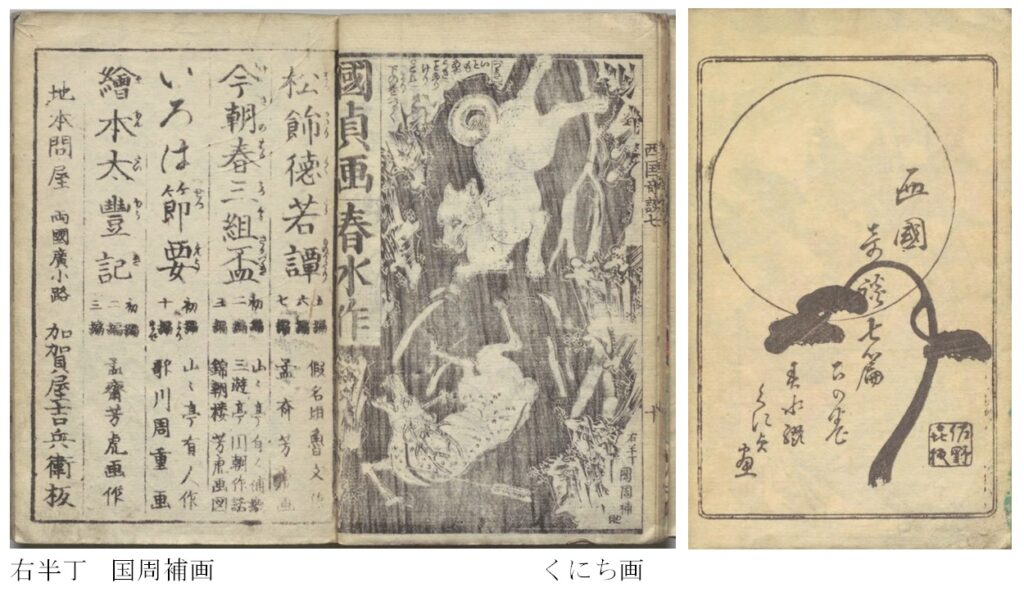

新増補西国奇談 第七集上下 為永春水著 国貞画 国周補助 くにち画 安政4年丁巳年 国立国会図書館デジタル

上巻表紙は豊国が描き本文中の挿絵は国貞IIが描いた。国周は上巻で最後のページを補助し、下巻の見返しに満月と松のイラストを描いた。この本は前書きに安政4年丁巳年(1857年)に原稿を書き始め、安政6年巳未年(1859年)に発売されたと記載がある。本文中に上下巻とも干支月印 (午2月)があるので、絵が描かれたのは午年の1858年。版元は、加賀屋吉兵衛。下の図、右下に「右のページの半分を国周補助」とある。七集下巻の見返しのイラストは国周が描いている。

新増補西国奇談 20編. 四 – 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)

.

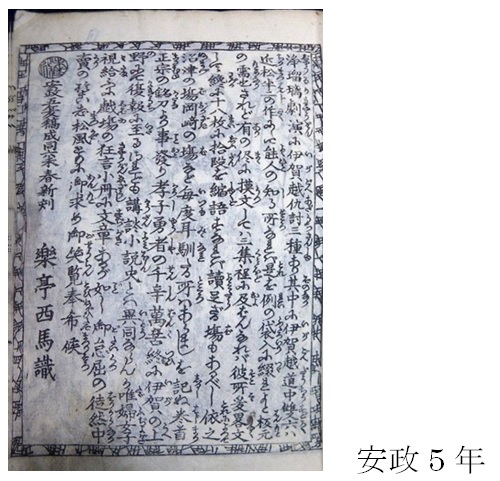

「伊賀越仇討初編読切」 楽亭西馬著 、一鶯齋国周画 (NET画像)

表紙は国周、挿絵は一鶯齋国周の名前で描いた。表紙は彩色木版摺りだが、本文中は線画で構成され、武士や町人が登場する仇討ち物。前書きには安政5年(1858年)に原稿ができ、1859年の羊年に発売と記載されていた。しかし、絵を検閲した捺印は不明である。従って、絵が書かれたのは1858年とした。丁寧に描かれた柄の着物を着た人々が生き生きとした活劇を展開する絵が描かれているが、個々の表情の変化は少なく動きもまだぎごちない印象だ。版元は山口屋藤米兵衛。

安政5年 http://kitasan1970.livedoor.blog/archives/243239.html

.

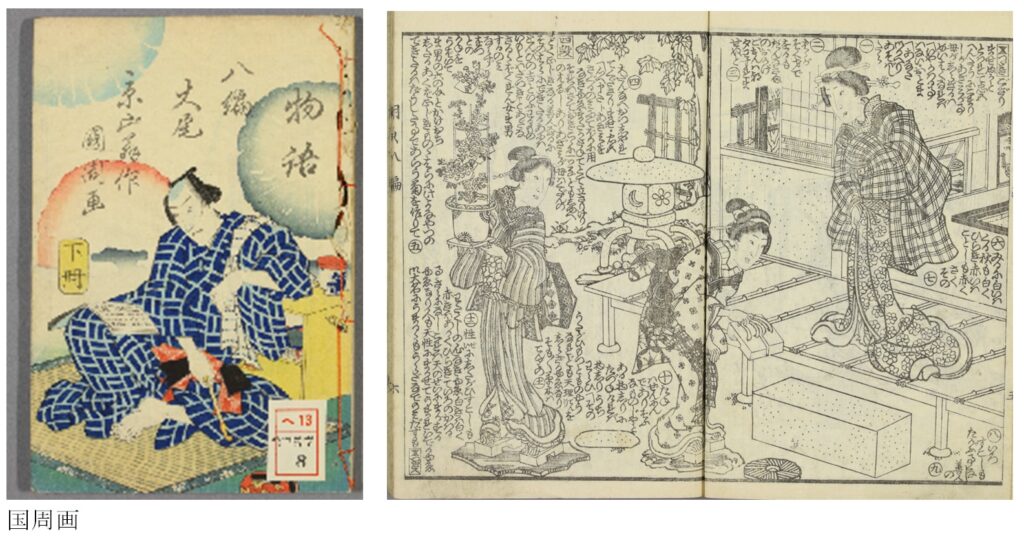

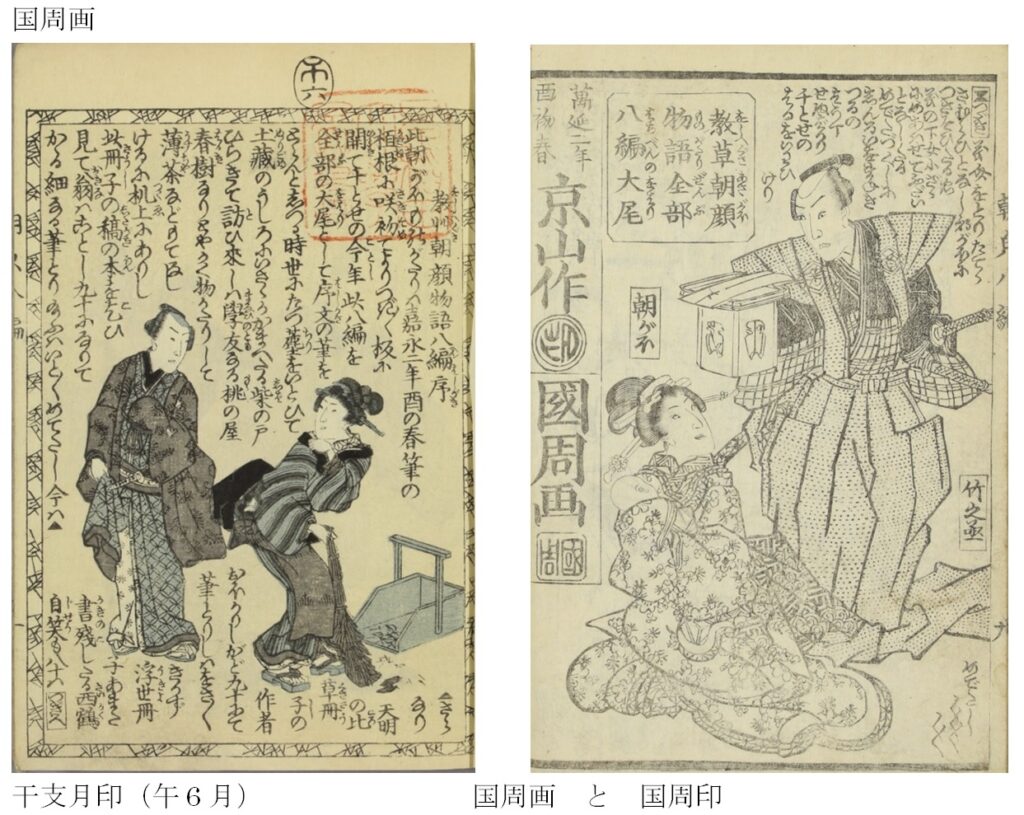

教草朝顔物語八編 山東京山老人作 国周画 早稲田大学図書館所蔵

このシリーズの初編は検閲印が名主印2人で、嘉永元年とあったので1848年に出版されていた。挿絵は豊国IIIが1~3編を描いた。その後4編は芳虎が描き、5~7編は国貞IIが描き、最後の8編は、このシリーズが始まってから10年目の1858年に国周が描いた、というロングセラー作品。作者は山東京山で、出版は森屋治兵衛。末尾の出版目録の所には万延2年(1861年)とあるが、本文中の絵は干支月印(午6月)だけなので、1858年の作品と考えられる。挿絵の人物の動きは流れるようにしなやかで動きを感じさせる。目の描き方がうまいので登場人物の会話が見えてくるようだが、顔の表情の豊かさはまだ少ない。背景も丁寧に描かれている。挿絵だけでもストーリーの展開が分かる描き方だ。表紙裏の挿絵も国周が描がいている。最後のページに挿絵は国周が描いたと記入され、その下によく使われる年玉印ではなく、篆刻字体で国周と書かれた角印タイプの落款を使用している。この字体は、1864年に描かれた豊国IIIの追善絵でも使用されている。次の挿絵に女性が下駄を履いているのが描かれている。その下駄は厚切りの2枚歯の下駄だ。このタイプの歩きにくい下駄は、この年の「当世美人揃」の絵や1857年の「今様源氏之内月」の絵にも描かれていた。

he13_03757_0008.pdf (waseda.ac.jp)https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03757/

.

浮世絵関係

虹ヶ嶽杣右ヱ門 一鶯齋国周 国立国会図書館所蔵 本別7-27 04-009

国周は師歌川豊国IIIの絵と類似の作品を発表している。国周が描いたのは、「虹ヶ嶽杣右ヱ門」だが、その前年1857年に師歌川豊国IIIは「久留米小の川才助」を発行している。この国周の絵は全体の構図、顔つきまで豊国IIIの作品に類似しているような印象を与える。描かれた二人とも当時有名な相撲力士だった。この年、国周は更に「松ヶ枝喜三郎」と「鷲ヶ浜音右衛門」の二人の関取(相撲の上位力士)を描いている。顔つきはそれぞれ異なっていているが、立ち姿の構図は全く同じだった。1860年には国明も「大鳴門灘右エ門」としてほとんど同じ構図デザインで発行した。その浮世絵はエドゥアール・マネが1868年に描いた「エミール・ゾラの肖像」画の背景に描き込まれたのは有名だ。この立ち姿の構図は当時の力士ポートレートとしての定型パターンらしく、さらに2代目国明は「梅ヶ谷藤太郎」、貞信は「響矢熊十郎」を同じ構図で描いている。弟子は師匠の模写から始めるということだろう。

尾上勘兵衛 花蝶楼国知哥画 生誕190年記念豊原国周展図録

5月、8月に描かれた関取の作品はいずれも穏やかな様子、佇んだ様子の関取だったが、11月に描かれたこの絵は腕まくりをしてちょいとにらみをきかした様子が描かれている。立ち姿のポートレートタイプの絵から、物語の絵に変わってきている。

.

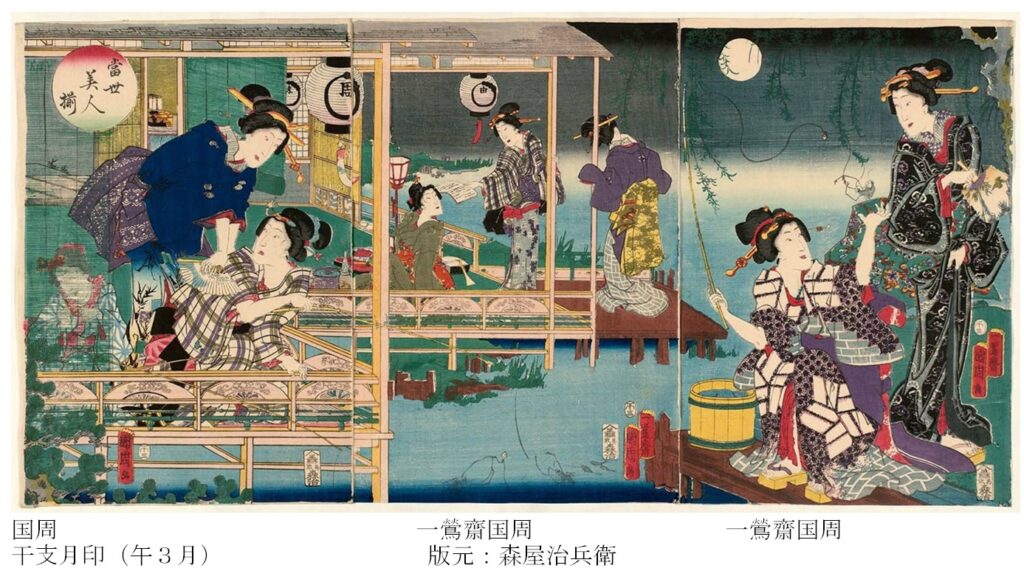

当世美人揃 国周 一鶯齋国周 一鶯齋国周 ボストン美術館所蔵00.1245a-c

「当世美人揃」1858年は美人浮世絵に動きを取り入れ、パノラマ画面(縦横比1:2)で遠近感を出して、その瞬間を写し取ったような絵に仕上げている。全体が一つのテーマではなく、3つのグループに別れて女性達が喋っている様子で、それぞれの違った会話が聞こえてくるようだ。 左側では何かうれしいことがあった様で、話を聞いてほしくて手仕事をしている女性にのしかかっている。中央では女性が手紙を隣の女性に見せようとしている。その右側の女性はすでに手紙を読んだのか、満月を見てなにやら思いをはせている。右端の絵では楽しそうに海老釣りを楽しんで自慢話でもしているのだろうか。そんな女性達のおしゃべり、ざわめきが遠くから聞こえてくるような所へ、絵を見る者が通りがかったような自然な場面だ。美人がたたずむ浮世絵ではなく、日常を切り取ったような浮世絵だ。婦人風俗画と言える。そのために、見る人によっては、国周の浮世絵は垢抜けしないと評価された由縁ではないだろうか。

.

当世美人揃 霞ヶ関の夕照 一鶯齋国周画 国周画 生誕190年記念豊原国周展図録

Victoria and Albert Museum ,Londonには右端の絵が保管されている

この絵は3枚続で霞ヶ関と土地名があること、また右側のくろなまこ壁から、背景の屋敷は筑前福岡藩黒田家が描かれていると考えられる。

描かれた右端の振り袖姿の女性は、振り袖を着て、後ろに奴が傘と手ぬぐいを持って仕えていることから、このお屋敷町の姫様だ。左端の女性は小袖で手ぬぐいを持って駆けつけた感じ。中央の女性は、袖を通して、手ぬぐいを背中に回して濡れた背中を拭いている。何気ない所作を描いて、場の雰囲気を描くのが匠だ。背景に描かれた人達も単なる通行人ではなくそれぞれの物語が描かれているし、奥行き感がある。この作品も、婦人風俗画と言える。

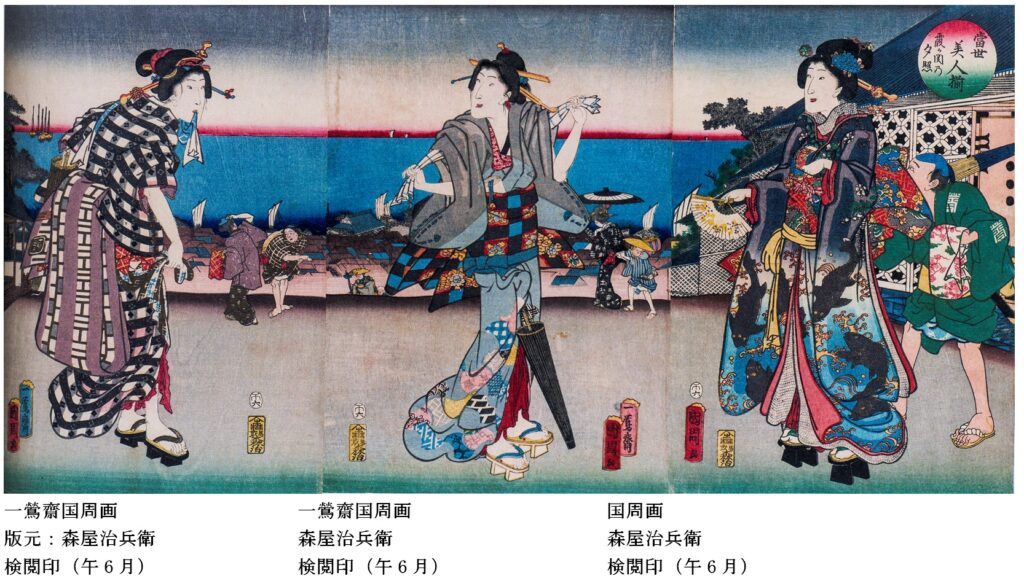

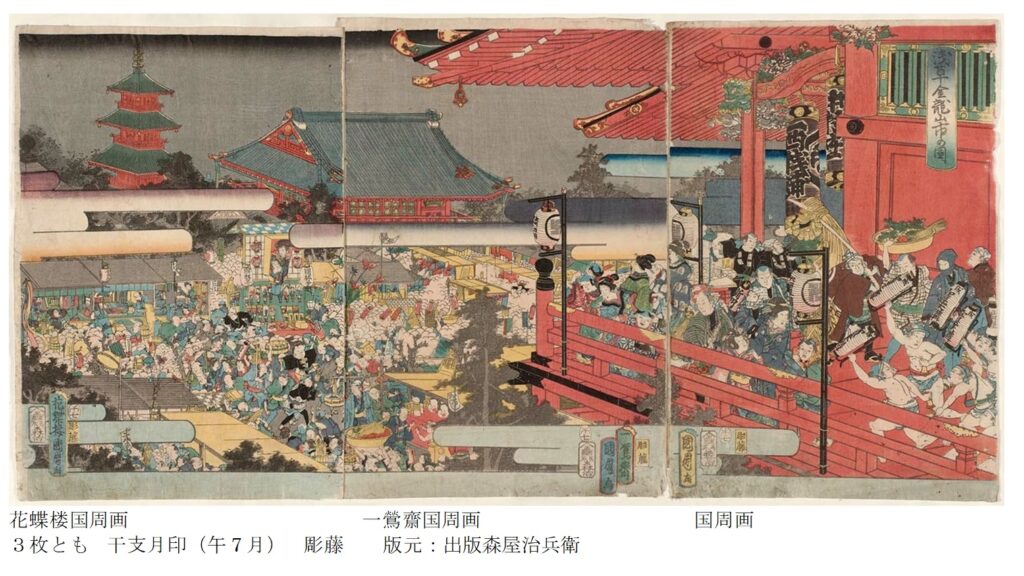

「浅草金龍山市之図」花蝶楼国周 一鶯齋国周 国周 ボストン美術館所蔵11.41698A-C

「浅草金龍山市之図」1858年は古典的な俯瞰図で市の立った日の賑わいをパノラマ画面で描き、見る者も一緒に楽しくなるような絵に仕上げている。時は桜が満開の春、笊に野菜を入れて頭にのせて歩く男、提灯をもってふんどし姿で駆け込んできた男連中、高台から市を見物している親子ずれ、おかめの面が並んだ棚、天秤棒持って荷物を運ぶ男、たらい桶を運ぶ男、ぎっしり列をなして詰めかけている人など、絵物語で市の賑わいを表現している。

.

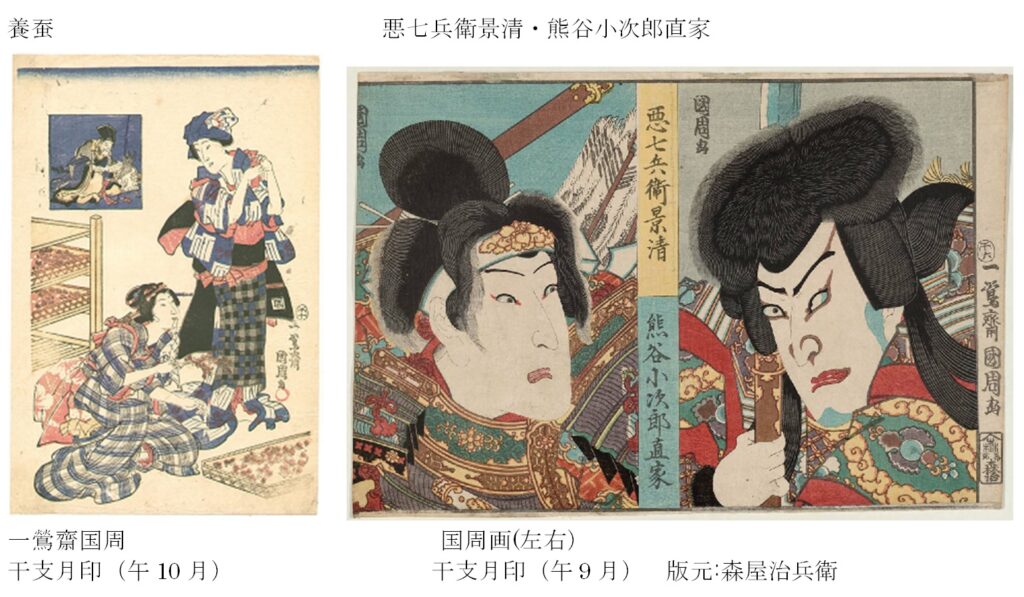

養蚕 一鶯齋国周画 (下左図) Artelino所蔵

国周は1858年に「養蚕」を描いた。女性を描いているが、遊女などではなく蚕の世話をしている女性を描き、着物は絹と言うよりは木綿のように描いている。彼はこの絵では、遊女ではなく市井の女性とその生活を描いた。もちろん、勝川春章と北尾重政の合作「蚕養草」(1876年)や歌麿の「女織蚕手作業草」(1798-1800)のように女性が働く様子を描く絵があり、それは女性を優美に描く美人画だったが、国周の絵は養蚕の作業がテーマの絵だ。

.

悪七兵衛景清・熊谷小次郎直家 一鶯齋国周画 (前右図) ボストン美術館所蔵11.22556

「悪七兵衛景清・熊谷小次郎直家」1858年は顔を大きく描いたもので、のちに「明治の大首絵」、「大顔絵」と言われる描き方の原形として、国周が1858年には作品にしていた。

このようなクローズアップ絵を最初に描いたのは春好で、続いて写楽もこのような絵を描いた。

多くの大首絵は、顔のクローズアップであるが、その表情は芝居の睨みまたはデッドパンスタイルであった。このようなクローズアップの絵は、見る者に役者を通して役柄の威嚇、挑む、怒り、驚き、脅しなど感情を伝える表現方法として描く事ができる。写楽や豊国IIIが一部そのような感情表現の絵を描いたが、国周は1869年の具足屋の揃物でそれを完成させた。この絵は、従来の表現にとどまっていた。

.

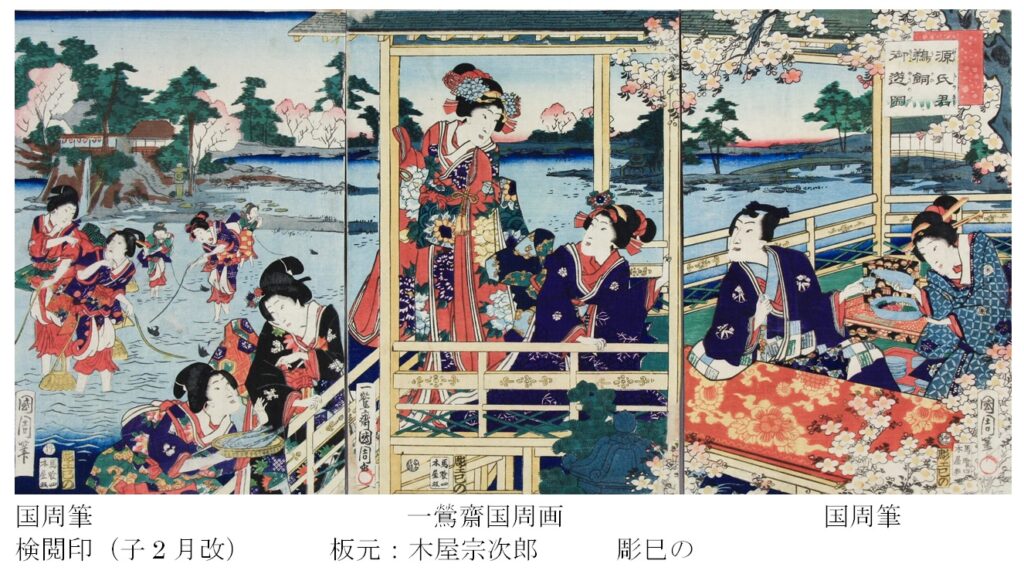

源氏五節句之内七月七夕祭 国周画 国立国会図書館所蔵 VF6-F3-15

「源氏五節句之内七月七夕祭」は、庶民の節句の祝いを描いている。三枚が切り離されても鑑賞できる画面で構成されている。従来の描き方を踏襲し、庶民が主人公となった絵を描いているが、物語ではなく日常を描いている。この絵の構図は、後年、国周の弟子達が踏襲している。

.

風流見立福づくし 国周 一鶯齋国周 国立国会図書館所蔵VF6-F1-18

前の時代の作品を踏襲した古いタイプの絵の様な描き方だと思ったが、これは、1861年にも作品がいくつか残っている有卦絵だ。「有掛絵(うけえ)」とは、陰陽道から縁起のよい有卦に入った人に、名前に「ふ」のついた、富士山、福助、福禄寿、藤などを描いて贈ったという。この絵には富士山、福禄寿、ふじ娘、不破伴左衛門、筆助、福助などが描かれている。江戸時代に流行し明治時代には廃れた文化(66)だ。簡素な筆使いで幸せそうな顔が描かれている。この絵は2枚組でまとまっているようであり、左右の絵端に不自然な物が描かれていなので3枚続の可能性は低いが、もう一枚あってもおかしくないような気がする。個人蔵で保管され公開されていないだけかも知れない。

.

目一秘曲平家一類顕図 華蝶楼画 早稲田大学演劇博物館所蔵012-1422他

読み:もくいちがひきょくへいけいちるいあらわれ(の)ず

『藤岡屋日記』(21)にはこの浮世絵が幕府の跡継ぎ問題を仄めかしたものとして、逮捕者が出たという記載がある作品。絵師は華蝶楼とあるが、国周とは書いていない。花蝶楼国周の名前は1857年「今様源氏之内月」、同年「十二ヶ月之内 四月」、1858年6月の「浅草山金龍山市之図」で使われた。華蝶楼の名前は、1858年9月にこの絵で始めて使用された。1861年の「蛍遊び」では華蝶楼国周を名乗った。これらのことから、花蝶楼は国周と考えられる。この名前に関しては、“井上和雄著 浮世絵師伝”(2)でも同じ判断をしていて、華蝶楼は国周だとしている。この名前の作品数は少ない。

この絵は、座頭月一が何かを申し立てたが、それに対して安徳天皇が異を唱え、並み居る武将が天皇に追従している様子がいきいきと描かれている。座頭市側の薩摩守忠慶や瀬尾太郎らの気まずい様子も描かれていて、緊迫した情況だ。

.

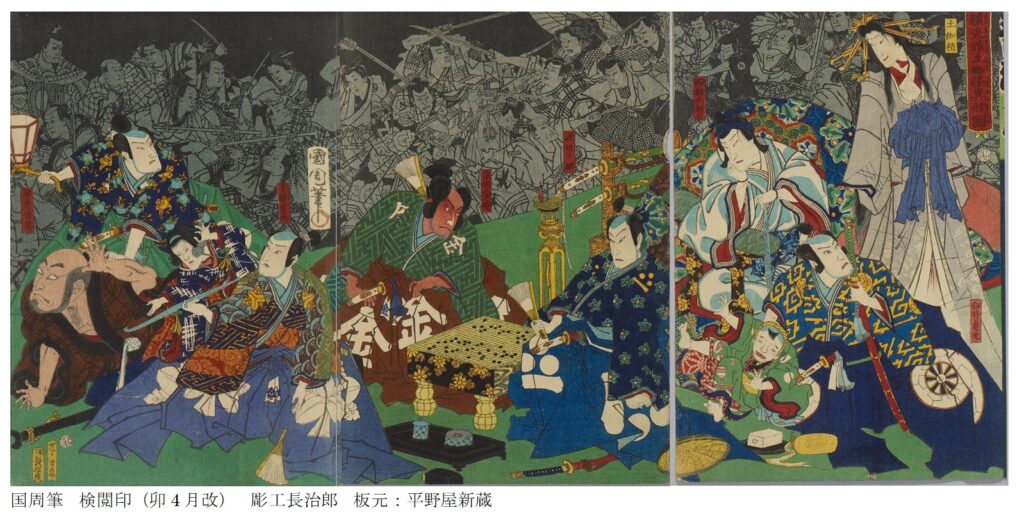

相馬良門古寺之図 国周画 ボストン美術館所蔵11.44458A-C

この絵の物語は、山東京伝作 善知安方忠義伝の一部であり、平将門の遺児良門と妹瀧夜叉姫が父の意志を継いで再興を目指す物語だ(62)。「相馬良門古寺之図」1858年は物語を絵の中に書き込んでいて見てるだけで物語が想像できるすばらしさがある。将軍太郎良門とその部下の武将が見守る中、妖術使いの滝夜叉姫がつづらを持ち込み開けると煙とともになにやら化け物が出てくる。部下の驚いた様子、良門の睥睨した様子、奥の間では三下奴連中がなにやら関係なく騒いでいる、良門の後ろには妖術を授けた巨大なガマが部屋を見つめている。左の奥には女がふたり、これまた関係なく別のことをして話しているなどなどそれぞれの台詞まで想像できる楽しさがある。彼は美人画や風景画に代表される浮世絵の世界に表情豊かな市井の人物を登場させ、その何人もが勝手にいろんな事を喋っているような物語を持ち込んだ印象がある。噺が知られていて、絵はリアリティをなくして描かれた楽しい絵で構成された絵物語、かわいい漫画だ。

.

***** 1859年 安政6年 羊年 *****

この年の挿絵関係の作品は2作品。浮世絵は歌舞伎を題材にした役者絵が描かれ始めた様だが、浮世絵検索では、保有機関の年次判定のミスがあるので、検閲印で確認できた作品だけをここでは紹介する。除いた基準に関しては、第一章を参照のこと。浮世絵は3作品になる。大英博物館保有の「花盛美人揃」は、保管されている縮緬本(63)との説明があった。この絵は、花魁の絵で国周はこのような華やかな浮世絵も時折描くが作品数は少ない。

挿絵関係

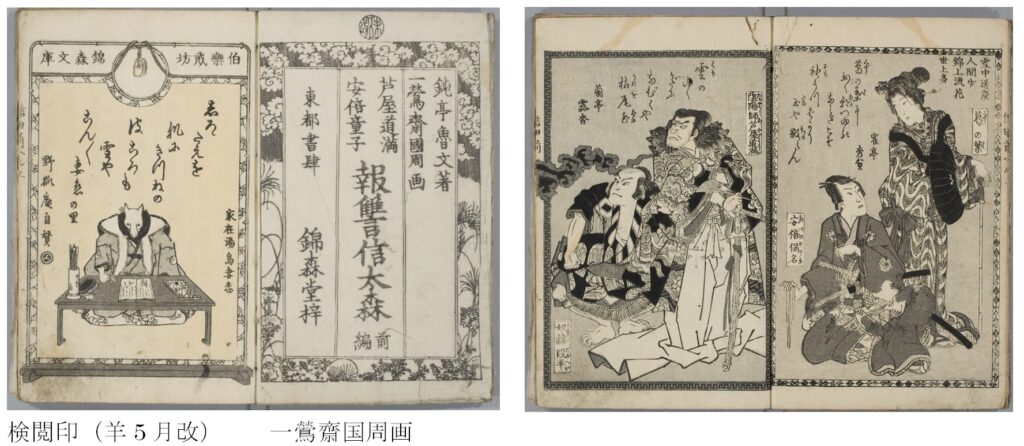

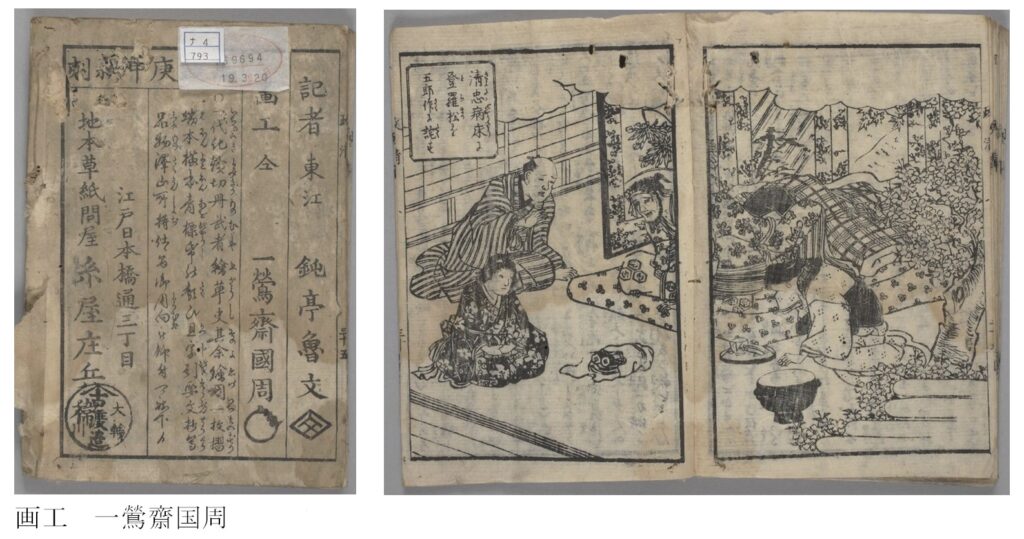

報讐信太森 前編 一鶯齋国周画 鈍亭魯文作 (国書データベース) 報讐信太森 後編 一鶯齋国周画 仮名垣魯文作

前編は秋田県立図書館蔵でネット情報のみ。後編は全文公開されている。後編は序文に「巳未(つちのえひつじ)孟夏」とあるので1859年。前編の検閲印は羊/5月/改とひとつにまとまっているので、1859年だ。文章のページと絵のページに分かれているタイプの草双紙。全部で14場面が描かれている。顔の表情は豊かで、次に紹介した絵は歌舞伎の見栄を切ったような絵だが、その他の絵は動きがあり、武士や町人が入り交じって話が展開している。出版は錦森堂。

https://school.nijl.ac.jp/kindai/TKGN/TKGN-00067.html#1

.

英雄成生功記 鈍亭魯文作 一鶯齋国周画 国書データベース

発行年は庚申と記載があるので1860年となるが、本文中欄外に検閲印(羊正月改)があるので、絵が描かれたのは1859年だ。紹介した絵は父親清忠が病気で、あどけない幼子登羅松を五郎作に託す場面だ。表情や仕草で深刻な状況を絵が伝えている。版元は糸屋庄兵衛。

.

浮世絵関係

浮世絵検索ではいくつかの役者絵が1859年の作品として誤分類されていた。ここには、年代判定で1859年であることが確実な作品だけを紹介する。

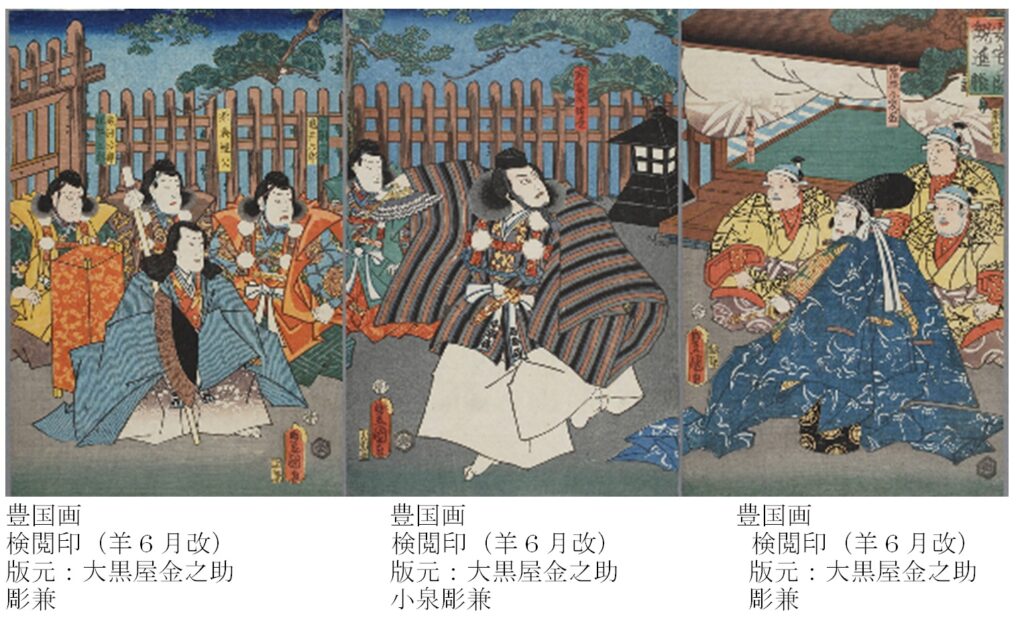

安宅の関勧進帳 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵100-2832,2831,2830

この物語は、源義経は兄源頼朝に謀反を企てたと疑われ逃げる途中のエピソードだ。東北地方に逃げたと言うことで、今でも東北の各地に義経がそこを通ったという伝説が残る。義経を信じて同行した家来が武蔵坊弁慶。北を目指して逃げてきた義経一行は安宅の関所で、富樫之介家盛に尋問を受ける。弁慶が、寺建設の募金を集める活動をしているとの説明で、証拠として勧進帳を読み上げることになる。これは全くのでまかせだったが、弁慶は白紙の紙を広げてまるで記載されていたように読み上げて難を逃れる。しかし、富樫は従者の中に義経の人相書きに似た男が居るので呼び止める。弁慶は「おまえがぐずぐずするから、疑われた」と従者を装っていた義経を打ち据える。これを見た、富樫は家臣が殿を打ち据えるまでやったことに感銘し、黙って見過ごして関所を通してやるという話。

1859年の作品「安宅の関勧進帳」は3枚続だ。ほぼ絵柄が同一の作品として、国周と豊国IIIの作品が存在する。3枚続の左側と中央の絵は色具合とグラデーションの付け方が違う。右側の絵は大きな違いが3点ある。1点目は富樫介家盛の顔だけがすっぽり入れ替わっている。2点目は、周りに座っている侍の服に蜘蛛巣のような模様が描かれているか、描かれていないかが違っている。3点目は豊国IIIのは配役名が記載されているが、国周の作品には、更に権十郎、紫若、友右衛門の役者名が枠の中に記載されているといったことが大きな違いである。その他は全く同じだ、同一版木ではないかと思われるくらい類似している。さらに詳細に見ると豊国IIIの作品はいずれも検閲印は羊/6月/改印であり、彫り師は彫兼と小泉彫兼(同一人物)だ。版元は大黒(国)屋金之助で、豊国IIIの名と彫師の名は彫り込んである。一方、国周の作品を見ると、国周の名前は左端の絵一枚だけ彫り込んであるが、中央の絵は摺り物の上に捺印、右端の絵は国周の作品としているが、国周の印はない(早稲田大学演劇博物館デジタル所蔵の分類)。検閲印は羊/6月/改印で発行は豊国IIIと同じだ。しかし、彫師不明で版元は山本久兵衛だが印刷物の上に捺印してあった。国周の作品は正式な手順を踏んでいない印象を受けた。配役名と役者名を書き込むことはまだ御法度だった時代、師匠豊国IIIは配役名だけ、弟子の国周は右上にさりげなく書き込んだ版を作製していたのだろうか。1840年に絵師は歌舞伎の絵に役者を描き込むことは自由に出来たが、翌年1841年頃から天保の改革として、風俗粛正、奢侈禁止が始まり、1842年には役者絵、遊女、芸者、風俗の錦絵出版が禁止となった(11,P68)。しかし、豊国の絵を見てみると、1859年頃には850枚中2枚程度にはそれとなく記入し始めていた、1860年には若干増えたが1861年には配役と役者名をはっきり描き始めている。1861年には規制が無くなったと考えられる。国周の勧進帳は歌舞伎の絵に役者名を描き込むことをそろそろ見逃してくれそうな時1859年に発表されている。師匠三代目豊国は規律を守って役者名は記載していない。国周の3枚組作品は、左から右に行くにつれて闇へ消えていくように、左の絵には国周の名前を彫り込み、中央は刷り物の上に捺印し、右端の絵は作者印もないという絵の構成である。右端の絵には枠取りして役者名を恐る恐る記入している。ある意味、右端の絵は春画と同じ扱いのような印象だ。また、豊国の版木を使った印象があるが、右端の絵だけは富樫介家盛の顔を変えて、作者は豊国ではないと主張している様だ。勿論、右端の絵は国周の名前もないが、流れから国周の作品と思えた。

.

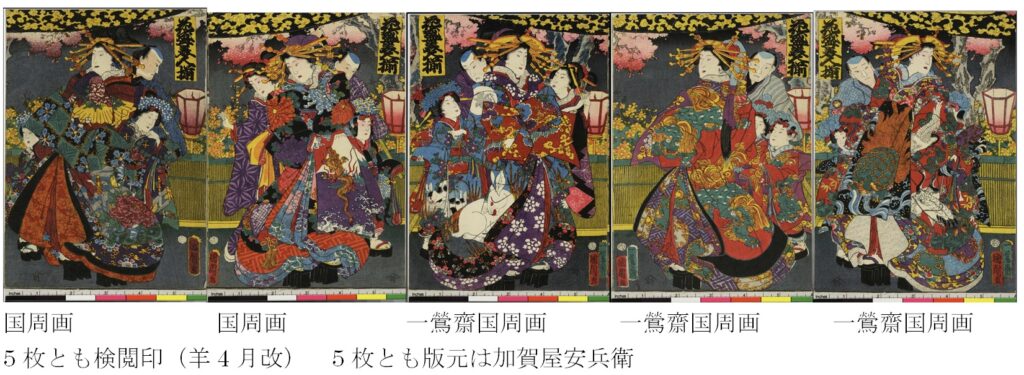

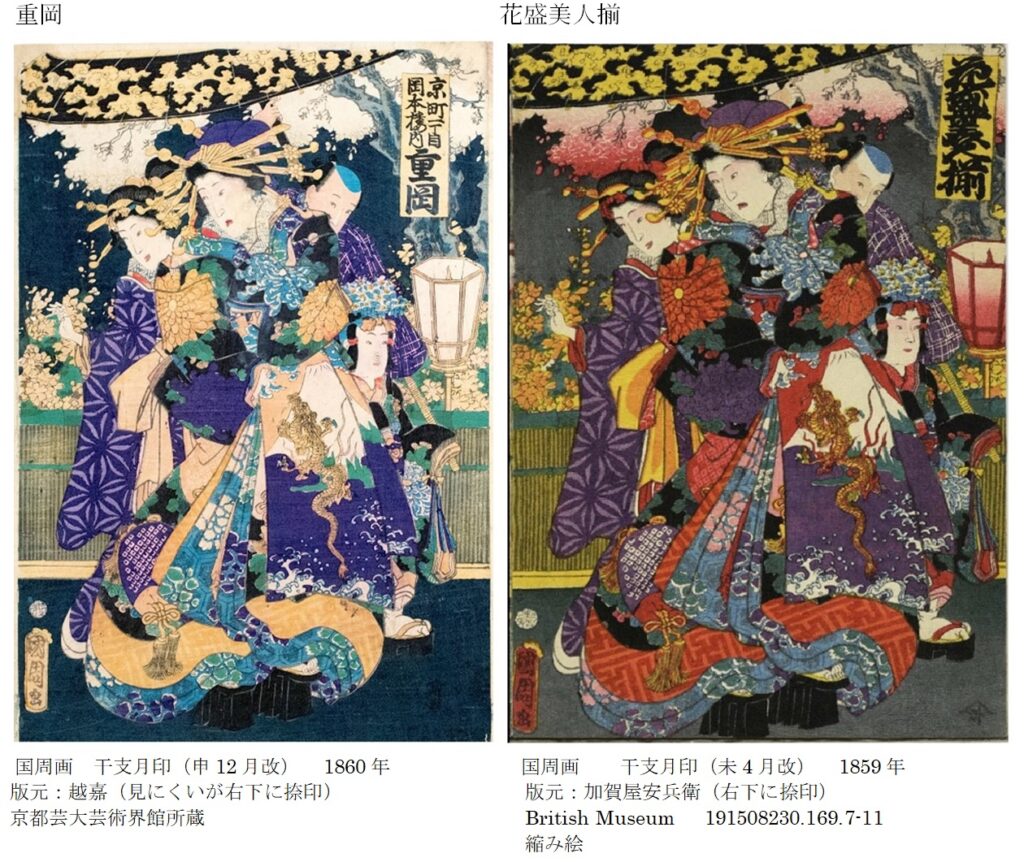

花盛美人揃 一鶯齋国周画 国周画 大英博物館所蔵No.1915,0823,0.169.7-11

花魁が5人揃った絵だ。一見コントラストが強く感じるが、それは、縮み絵(63)加工されたために彩度があがりその結果華やかに見える為である。大英博物館では1861年酉年の作品としているが、検閲印は未/4月/改の様式の検閲印だったので1859年だ。しかし、この検閲印の情報だけでは1871年の可能性も否定できないが、小島鳥水(1,p245)は「安政6年4月に描いた花盛美人揃ははなはだもってうまくない」と酷評していることから、この絵は1859年に描かれていたことがわかる。縮み絵なので、接続部分の絵の連続性が若干失われている。派手な着物模様は国周らしい描き方だ。しかし、この派手さゆえに、立ち姿の美人を愛でる美人画になっておらず、着物の柄を競うファッションショーのような絵になっている。

.

笠松峠鬼人を討取図 国周画 生誕190年記念豊原国周展図録

夏目千太郎が父の敵 鬼人於松を討ち取る話。鉄砲が転んだ拍子に発砲し、盗賊に腹に命中。その腹から煙とも血しぶきともわからないもやもやが吹き出している。かなり激しい動きの乱闘の様子が巧みに描かれている。

これ以外にも、1859年の作品として、浮世絵検索では検出されるが、其の多くは「中村芝翫」の役者絵だ。1847年から1860年の間、この名跡は空席(15)だったことからそれらの浮世絵は12年後の作品と判断した。また歌舞伎役者名と役者名が同時に描かれているかどうかが判断する基準として使われた。

.

***** 1860年 万延1年 安政7年 申年 *****

挿絵本、団扇絵は見つけることができなかった。浮世絵としては浮世絵リサーチでは20件検出されるが明確に1860年の作品は6作品だった。その他の検索で5作品が見つかったので、この年は合計10作品だった。

浮世絵関係

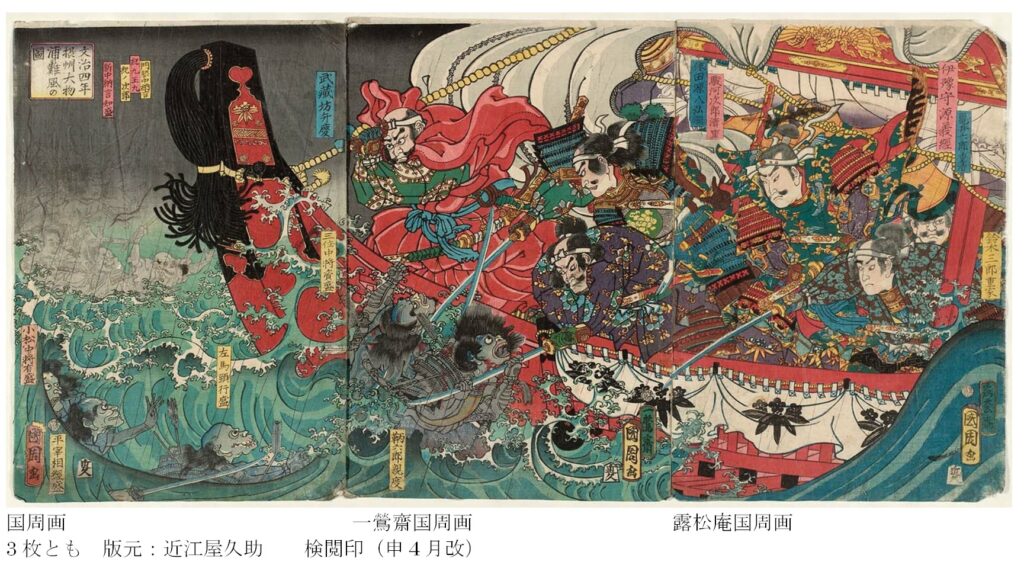

文治四年摂州大物浦灘風之図 国周画 一鶯齋国周画 霧春庵国周画 ボストン美術館所蔵11.41739a-c

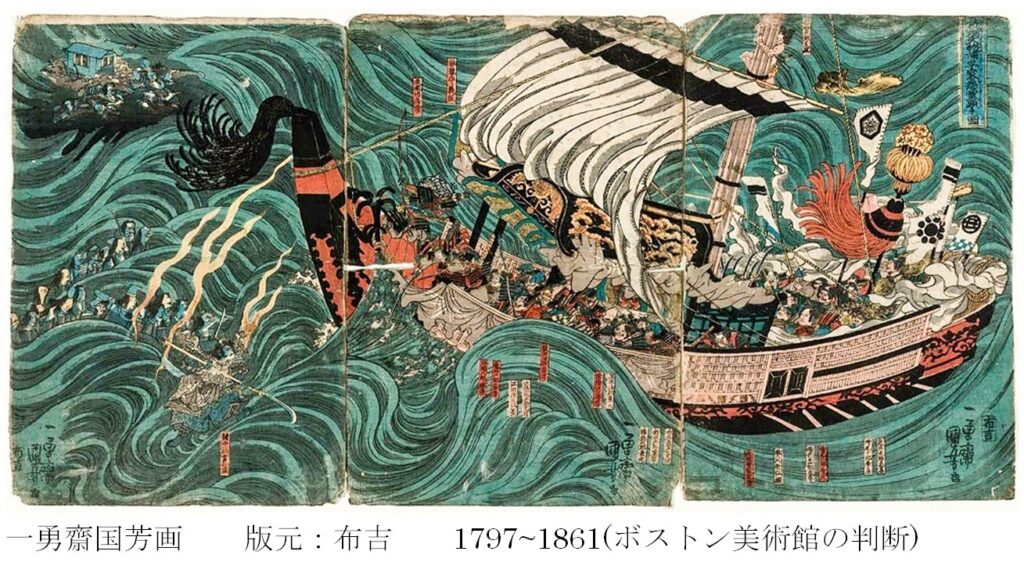

国周は壇ノ浦で海に散った亡霊が大波に揉まれる船を襲うという戯曲「船弁慶」を題材として描いている。この絵では人物と怨霊の戦いを大きく取り上げ、迫力ある争いを主題として表現している。一方、国芳は、昔こんな事がありましたという物語の全体を説明するような描き方をしている。この国周の描き方は、テーマを絞って表現する手法であり、彼の描き方が役者絵を描くときでも、物語の争いを描くのではなく、役者の争っている時の、気持ちや動きを集中して描き出す手法に通じている。

今様源氏三曲遊興之図 国周画 ボストン美術館所蔵11.21398-400

俯瞰した構図で丁寧な描き込みだ。背景の屏風の絵や床間の飾りなど丁寧に描かれている。顔つきが他と若干異なっているように感じる、何かを意図して描いたようにも思える作品。

.

はちかんじひさみのてこまえ 一鶯齋国周画 ボストン美術館所蔵11.41784a-c

豪華な花魁の絵だ。このように派手な絵を国周は時々描いていた。国周は目を引くような着物の柄を丁寧に描く。この絵も、小島烏水が酷評(1)した「安政6年1859年の花盛り美人揃」と同じように、派手な着物のおいらんが描かれている。着物の派手さに目が奪われる。この手法が美人画を描くときに欠点となっていると考えられる。また意図的と思われるが、禿などと花魁とを重ねて、着物のボリュウム大きくしている表現は、賑やかな印象を与えるが、現代から見ると絵としては乱雑な印象を与える。

.

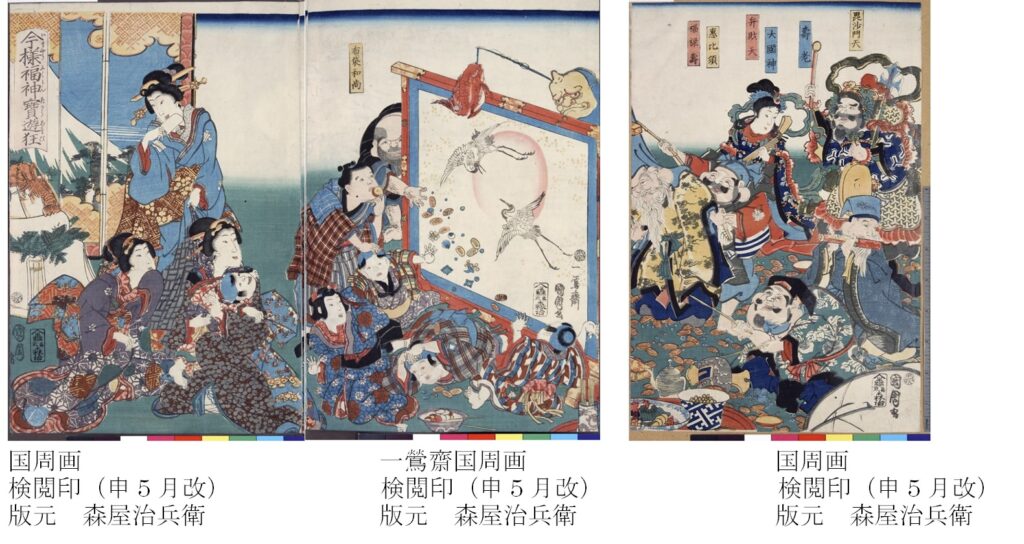

今様福神宝遊狂 一鶯齋国周 国周 東京都立図書館319-C009,319-C007

福の神が宝をばらまき、子供たちが大騒ぎする様子が楽しい絵だ。ここに描かれた福の神は布袋、福禄寿、恵比須、弁財天、毘沙門天、寿老人の6人。現在は七福神として大黒天も加えられているが、ここでは6人だけだった。

.

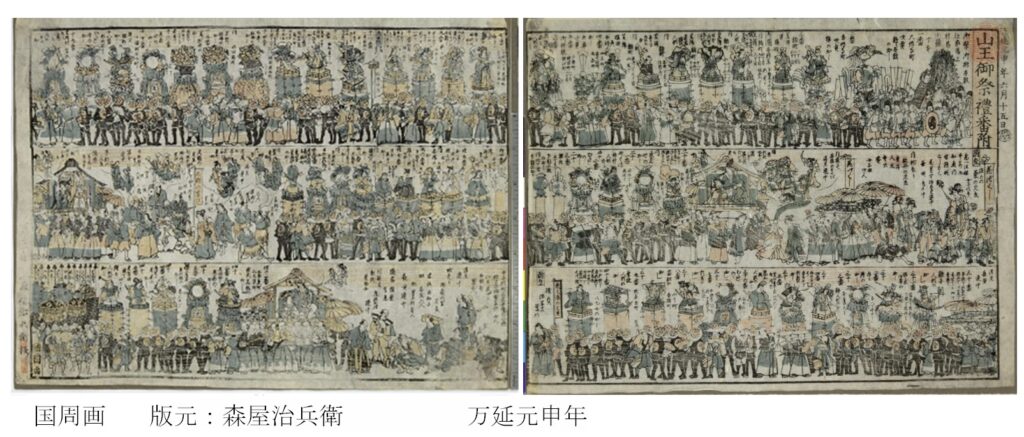

山王御祭礼番付 国周画 東京都立図書館所蔵331-K4

日枝神社の由緒あるお祭りで、このお祭りは、現代でも多くの神輿が皇居、日本橋、銀座を練り歩いて続いている。この絵は各町内の華やかさを競った番付表だ。

.

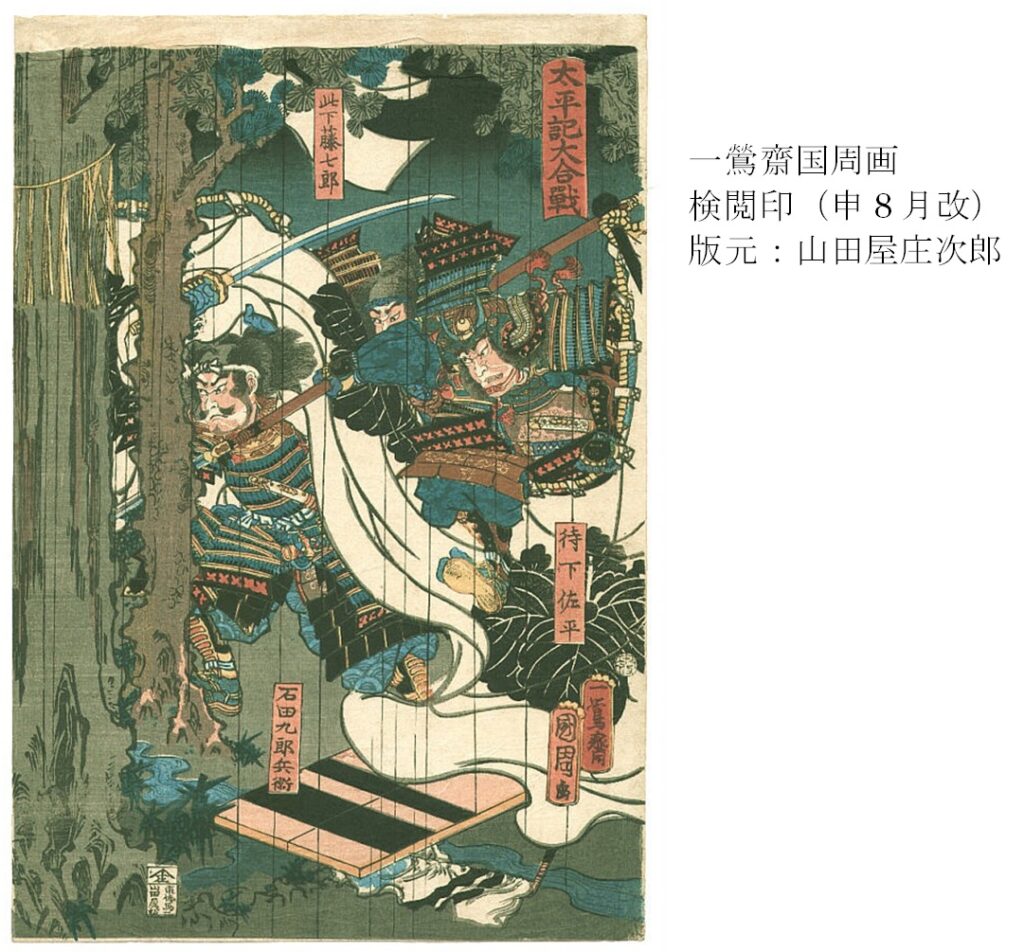

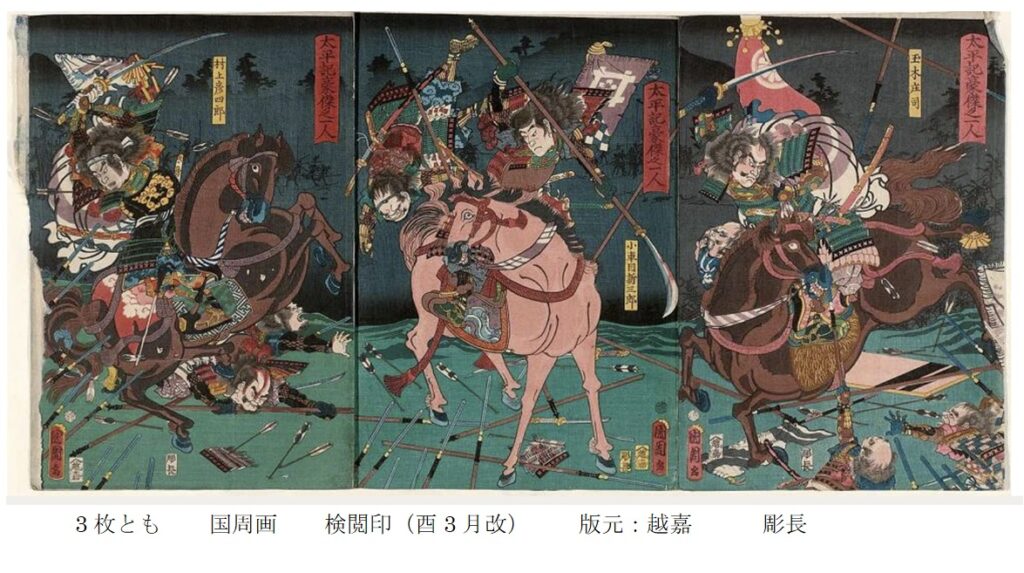

太平記大合戦 一鶯齋国周 Artelino 所蔵

国周がリアリティを求めて描いた数少ない作品の一つだと考えている。1861年の太平記、忠臣義士仇討ちと同じように、この絵もリアリティを求めて描かれた作品だ。一般的に、浮世絵に国周は顔にこれほど手を入れて書くことは少ないので、ほとんどの作品が漫画っぽく見えるが、数少ない浮世絵では、このように手を入れて描くことがあった。しかし、限られていることから、国周自身が描きたい画風ではないと彼が判断したと思われる。

.

横浜廊中之図 花蝶楼国周、一鶯齋国周 Amy Newland(53)

横浜の遊郭、遊女の日常がが描かれている。時は桜が満開の春。左の女性の髪型は伊達兵庫で、手紙をしたためている。中央の高島田に髪を結い上げた女性は着替えながら、なにやら花魁に話しかけている。右の遊女は禿とじゃれ合っている。背景には、妓楼と彼女たちを取り巻く外の世界が描かれている。門の外通りの右側には花魁行列とおぼしきものが描かれ、中央の門の所には、横浜らしく帽子を被りコートを着た外人のような人物も描かれている。遊郭内の賑わいも描かれ、遠くの海には帆を張った船も行き交っている。

大井川徒行渡図 国周画 京都芸術大学芸術館所蔵

大井川は軍事上の理由から架橋、渡船が禁じられていたために、旅人は川越人足の肩車や輦台によって渡河した(69、p97)。ここでは、川幅の広い大井川を籠に乗ったまま輦台に載せられて川を渡る姫が描かれ、下々の腰元も人足の肩車や輦台に乗せられて渡る様子が描かれている。右側には、既に女性が一人座っている輦台の上に強引に乗り込む女性が描かれ、そこの中央の男は二人は無理だと当惑気味、右下の男は驚いて目を丸くしている。

京町1丁目岡本楼内・重岡 (下左図) 国周画 京都芸術大学 芸術館所蔵

左側の絵「重岡」は、5人の花魁を描いた続物の一枚で、残り4人の花魁は翌年の1861年に描かれていた。着物の柄が豪華絢爛で龍が富士山を背景に天を目指している。花魁を中心に人物を意図的に重ねて同系色の着物のボリュウムを出しているような描き方だが、禿、振袖新造などが邪魔して美人画になっておらず着物の豪華さだけが目立つ。

この絵は12月に検閲されている。他の4作品は翌年の2月、3月に検閲されている。多くの続き物は一気に書き上げられているので、この場合微妙な間が気になった。このような着物の豪華な花魁の絵は、1859年の花盛美人揃いがある。似たような絵なのでよく見ると、「花盛り美人揃」の内、その続物の左から2番目(下図右)は着物に龍が描かれているこの絵と比較すると、着物の詳細、また花魁、禿、袖振り新造など人物の配置や表情までそっくりだ。違うの配色と花盛美人揃の文字の所へ、京町1丁目岡本楼内重岡の文字が入っている、という違いがある。二つの現物を付き合わせないと最終判断は出来ないが、同じ作品に思える。発行時期、版元は違うが、全く同じと思われる作品の存在に関して興味が残る。花盛美人揃はとても人気があったので、画題を替えて出版されたようだ。

花盛美人揃 国周画 Victoria&AlbertMuseun London所蔵

これと全く同じものが、前の年1859年(羊年)に版元:加賀屋安兵衛で発表されている。越嘉が版権を買い取って摺ったのだろうか。着物の柄が派手だが、その緻密な文様や派手さを江戸庶民は楽しんだのかもしれない。この絵は、小島鳥水(1)に良い評価はされていない事はすでに述べたが、越嘉が翌年(申年)に再び発売したと言うことは、着物の柄が派手で美人画とはいえないが、この派手な衣装の豪華な美人画は江戸庶民に評判が良かったのではないだろうか。後生の人間の芸術作品としての評価とは関係なく、当時の江戸庶民には広く人気があったので再版されたと考えられる。前に紹介した作品同様、花盛美人揃いは人気があったので、越嘉が版を買い取り販売したと思えた。

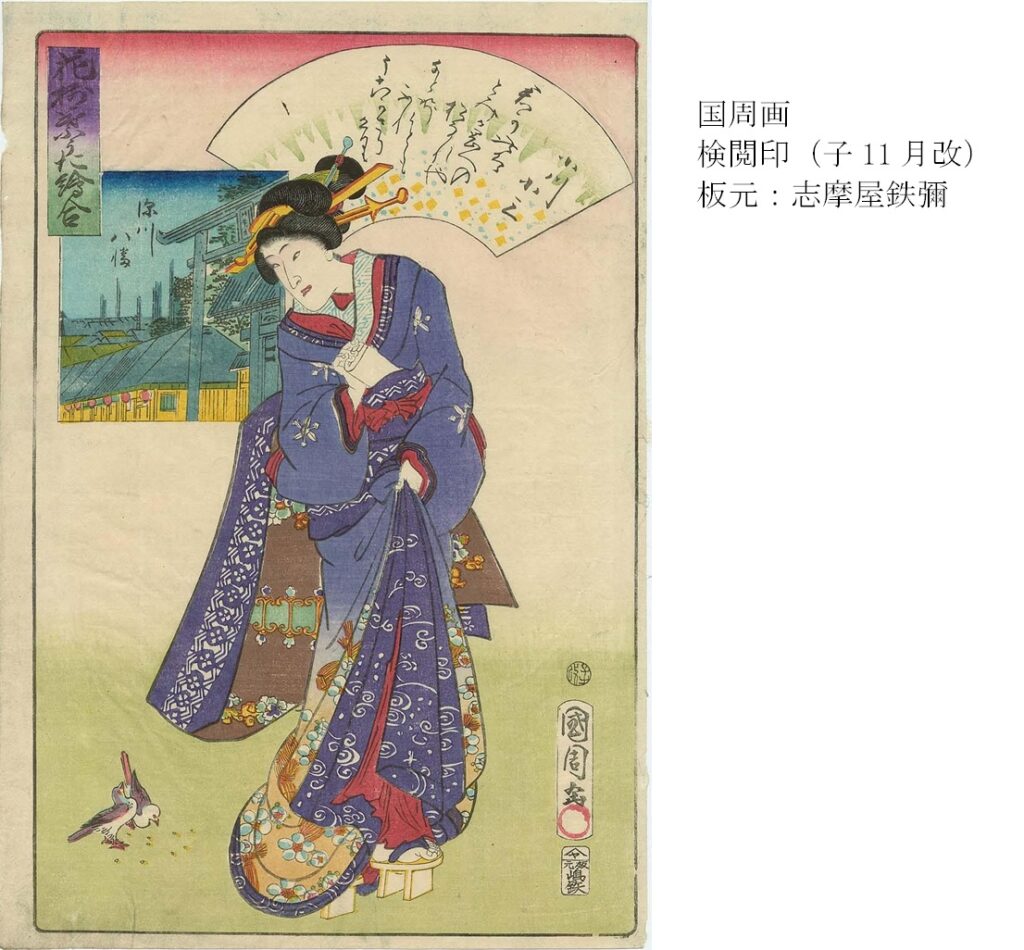

***** 1861年 文久1年 酉年 *****

挿絵は2作品、浮世絵は11作品あった。市井の人を描いた作品、眉や髭を書き込みリアリティを追求したような表情を描いた作品、そして精錬され単純化されて漫画風に見える役者絵などが描かれた。太平記や忠臣義士仇討のように、髭、眉が濃いリアリティを追求したような絵はこの年を境にして描かれなかった。一方、江戸庶民が抱く役者のイメージとして受け入れられたような役者の表情が確立された。

挿絵関係

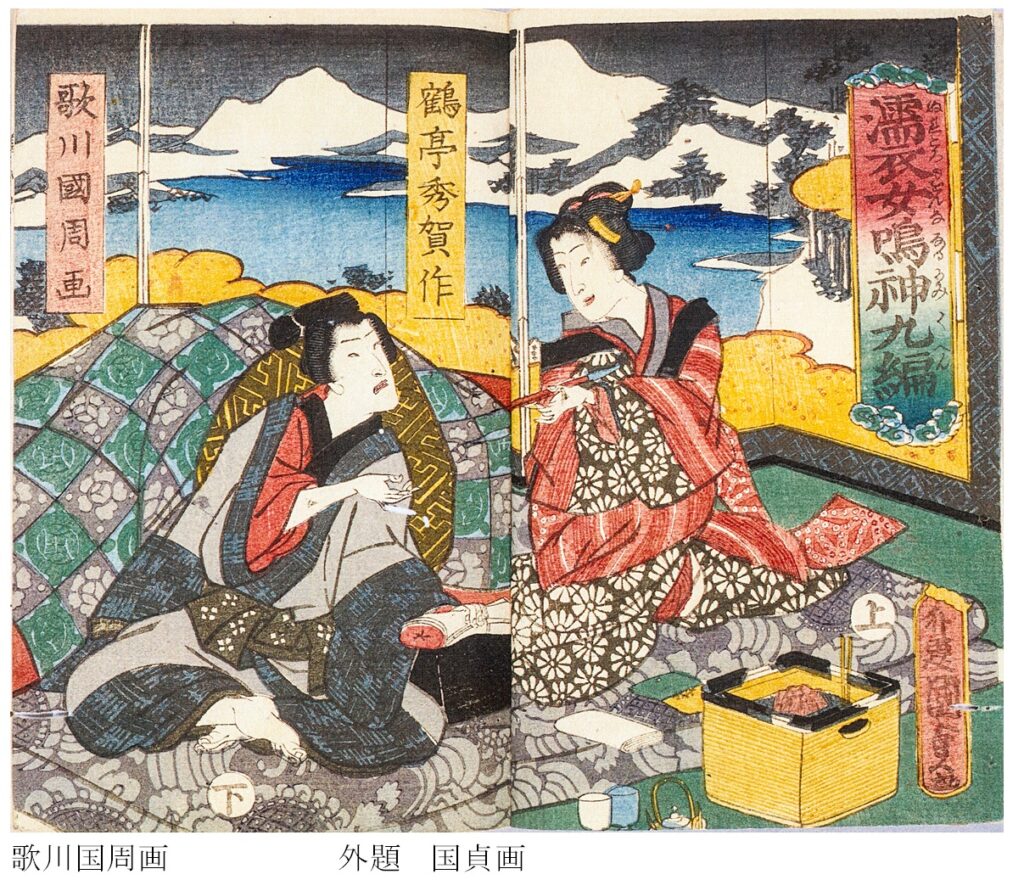

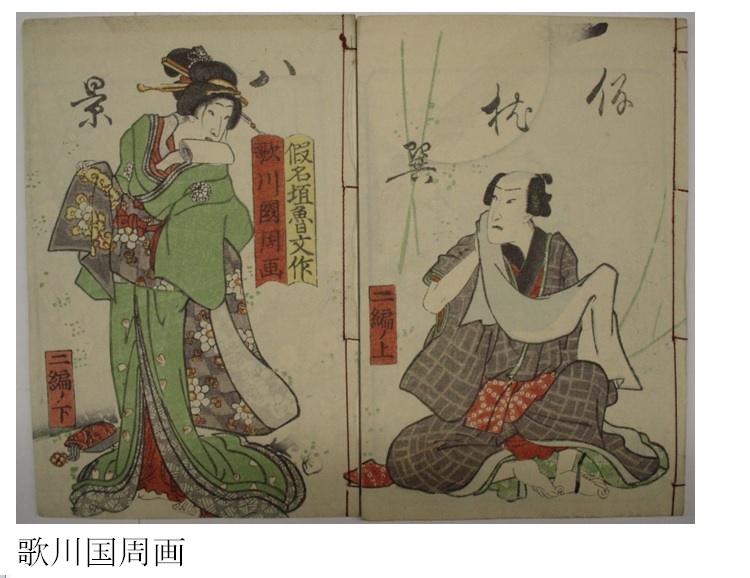

教草女房形気 22編 鶴亭秀賀作 国貞画 一鶯齋筆(表紙) 早稲田大学演劇博物館所蔵

本文枠外に一つにまとまった検閲印(酉4月改)が捺印されていたので、1861年だ。この絵は、一鶯齋によって描かれた。画家名は図書館のシールで見えなくなっているが、「一鶯」までは読める。国周は見返しにイラスト絵を描く事があったが、鶴亭秀賀作、国貞IIが描いたこの本の合巻表紙を国周が描いた。障子にシルエットが映るこの趣向は、色々想像させてすばらしい。

he13_03703_0022.pdf (waseda.ac.jp酉)

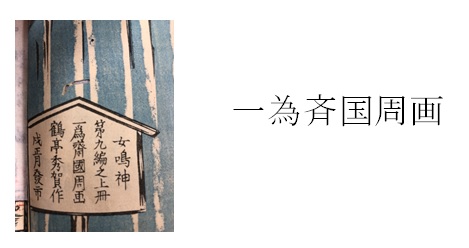

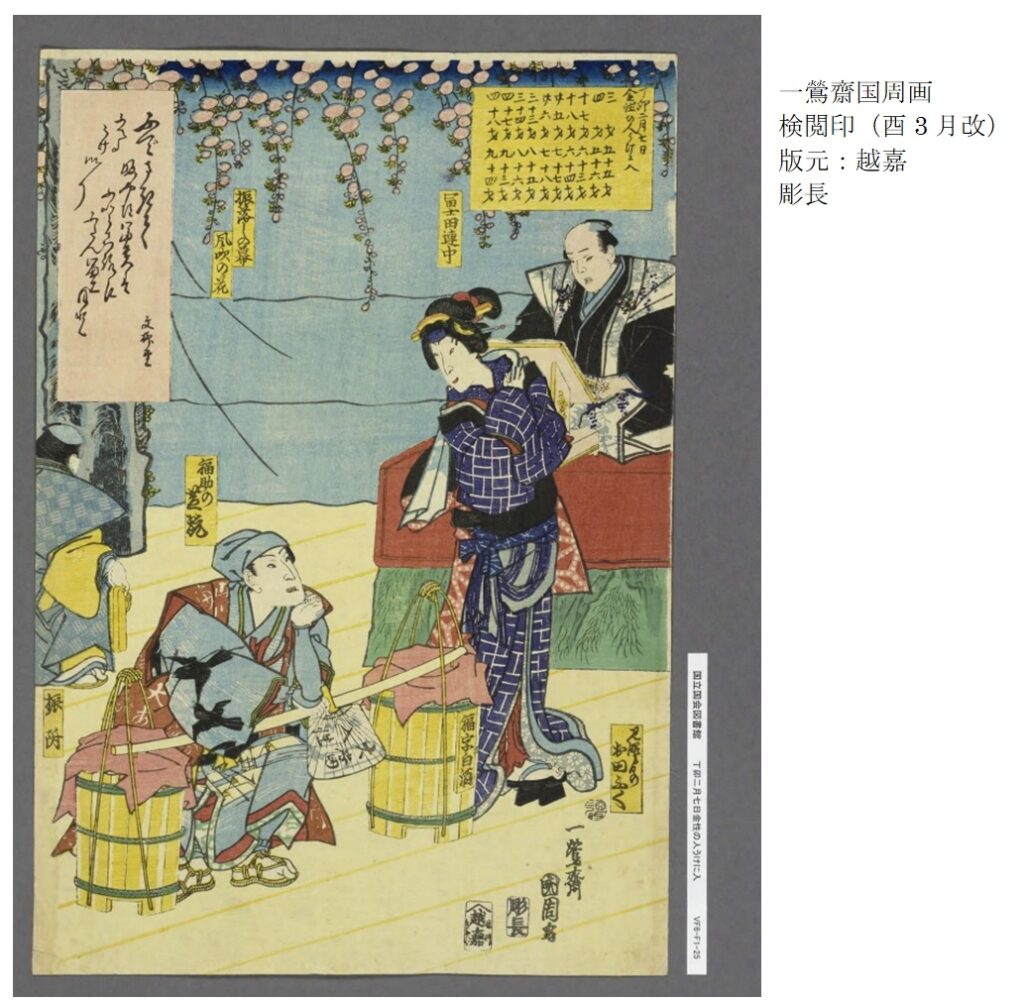

濡衣女鳴神 9編 鶴亭秀賀著 歌川国周画 一為齋国周 専修大学所蔵

この本は10編 40巻あり、1856年から1862年まで継続的長期に渡って国貞IIと国周の挿絵で金松堂から発売された。9編は1862年(文久2年)に発売され国周が挿絵を描いた。絵師は歌川国周、序文に「文久二年二星壬戌歳孟陬發兌」とあるので、文久二年は1862年、壬戌は1862年、さらに見返しに「戌正月發市」とあるので戌年の1862年の発売であるが、検閲印は酉年9月と酉年10月だった。従って、絵が描かれたのは前年の1861年だった。さらに、「一為斉国周」という名前が使われていた。この名前と直接的な関係はないと考えられるが、葛飾北斎は1820年から1833年まで「為一」という名前を「北斎改為一」として使用していた。この「為一」と国周の「一為」は全く異なっているが、何らかの関連性があるのか興味が持たれる。描かれた挿絵で、顔の表情は単純だが、着物の柄などは丁寧に描かれている。しかし、背景には鳥、カエル、草花、蝶々、ススキ、松、提灯、木製家具の質感、料理、風景など物語の背景は幅広く描かれていた。また、頭髪の表現は細かくなった。

OPACシステム (senshu-u.ac.jp)

.

団扇絵

未発見

浮世絵関係

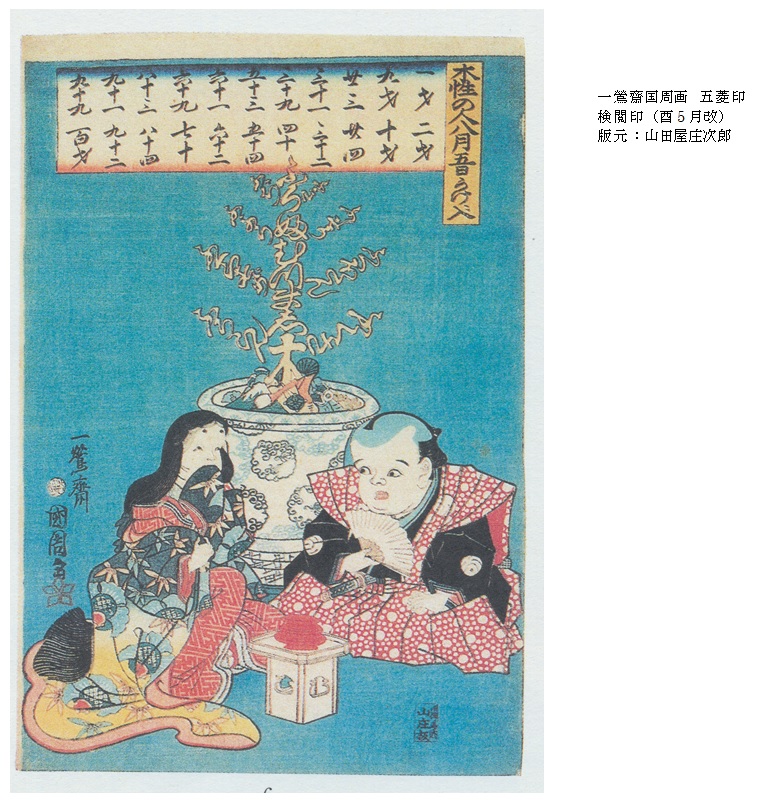

木性の人 一鶯齋国周画 (下左図) 東京都立図書館所蔵389-C021

有卦絵に関しては、1858年の「風流見立て福ずくし」で説明した。この絵も有卦絵だ。

「ふ」の付く植物として、藤、フジナデシコ、芙蓉、富貴草、フウランと加えて福助、福娘が描かれている。

.

福人寿有卦入船 国周画 (前右図) 東京都立図書館所蔵 389-C013

この絵も、前の例と同じ有卦絵で、この年の有卦絵は多く保存されている。この絵では、「ふ」の付くものとして福助、福寿草、富士山、福娘が描かれている。福助は江戸時代中期に実在した小人症の佐太郎がモデルらしい。背が低いので相対的に頭が大きくなり、可愛い。それが人形となって流行したらしい。

.

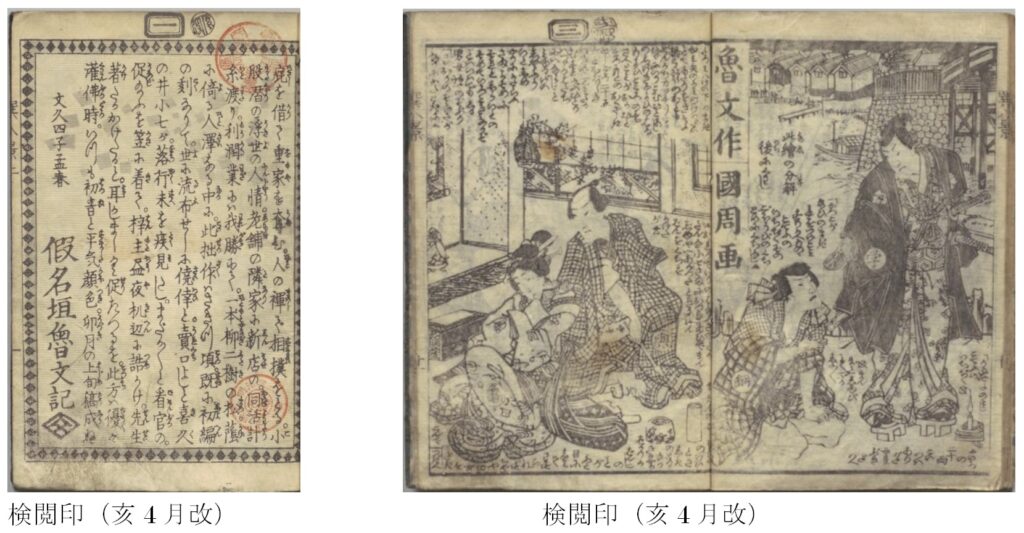

木性の人 八月五日うけ入 一鶯齋国周画 五菱印 豊原国周展カタログ(65)

有卦絵。福助と福娘が談笑している。植木鉢の枯れ木は、「ふ」の付く文字、「ふくさ」、「ふうらん」「ふのり」等々で構成されている。一鶯齋国周画の下に、年玉印では無く五菱印が捺印されている。現在、五菱印の使用例として最も古い作品だ。

丁卯二月七日金性の人うけニ入 一鶯齋国周画 国立国会図書館所蔵VF6-F1-25

画題は丁卯で1867年になるが、検閲印は酉3月改なので、1861年の作品。これは有卦絵で、清長が確立させた出語り図の様式で描かれている。この絵では、「ふ」の付くものとして芝居の中から、「福助の芝翫」、「冨士田連中」、「振付」、「振落しの幕」、「福字白酒」、「お田ふく」などが読み取れる。顔の描き方は市井の人を描いている。

.

太平記 国周画 ボストン美術館所蔵11.41798a-c

本の挿絵として、この類いの絵を多く描いているが、ここではカラー版。馬が荒々しく操られ馬上の武者が体をしならせて激しく戦う場面で、争いの激しさが伝わってくる。顔の表情は同じようなイメージで描かれているが、このような荒々しい表情の顔を描いた作品は少ない。

.

忠臣義士仇討 国周 一鶯齋国周 一鶯国周 早稲田大学図書館所蔵 文庫30_b0368

この絵では国芳風にリアリティを追求した絵のようにも見える。つまり、腕や足の描き方が細かく、顔に線は入れていないが、着色の仕方で立体感を出すなどしている。国芳の水滸伝揃物の絵は、腕や足の筋肉の付け方などで力強く表現しリアリティを追求した絵だと思えるが、国周の絵は眉毛、目、口元、頬で喜怒哀楽や疑いや驚きなどの感情が自由自在に線で表現されている。もちろん、ほのかな赤っぽい色を顔に乗せて力強い雰囲気が表現できているが、この絵のように顔の立体感を出すための濃い色の着色作品は少ない。この絵のようにリアリティを求めた絵はとても少ないが、この絵はそのうちの一つと思われる。彼はこのような描き方はほとんどしなかった。前年の太平記大合戦と同じような描き方だが、この様な顔の描き方は争いの場でキリリと睨む絵には向いているが、多様な内面の感情表現には向いていない。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_b0368/bunko30_b0368.html

.

蛍遊び 華蝶楼国周 中央銘なし 一鶯齋国周 Japan art Open database

若殿が、蛍狩りする絵だ。遠くで女達が蛍を追いかけている様子も描き、優雅な遊びのシーンと言うよりも日常的な雰囲気に描かれている。

.

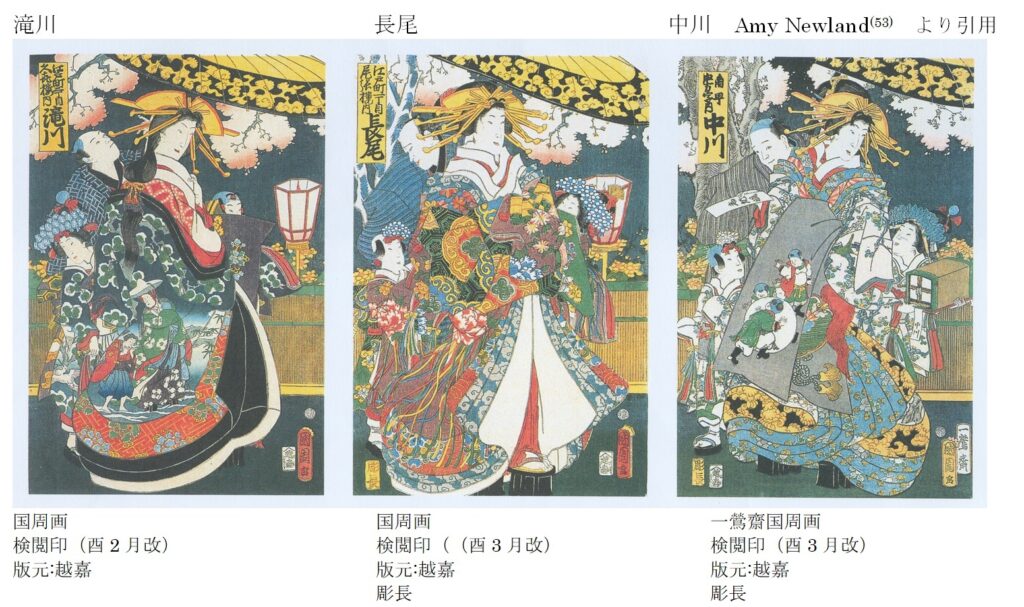

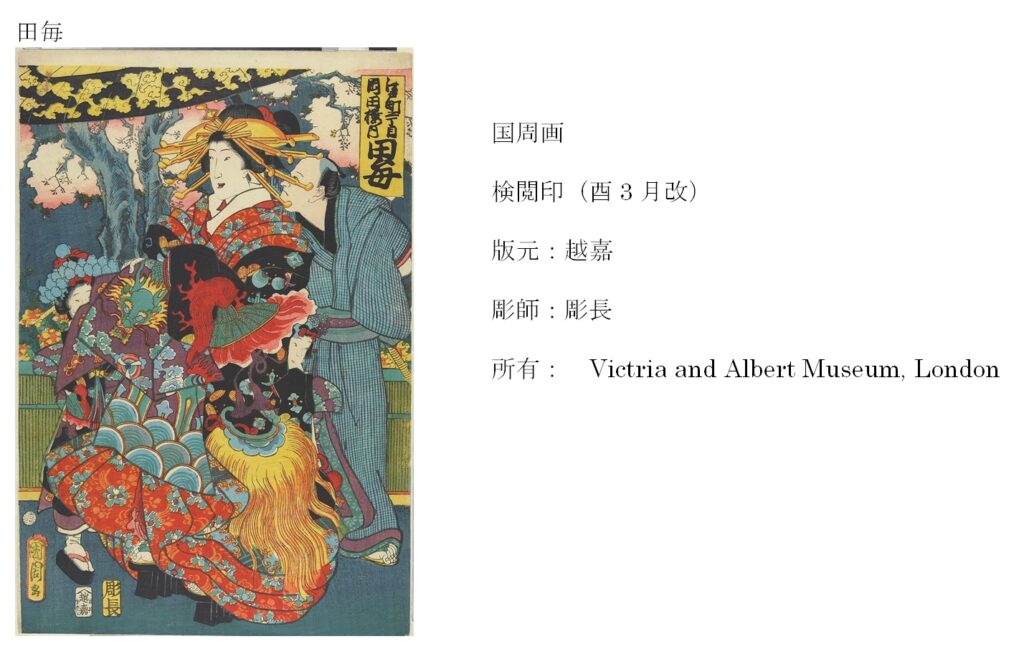

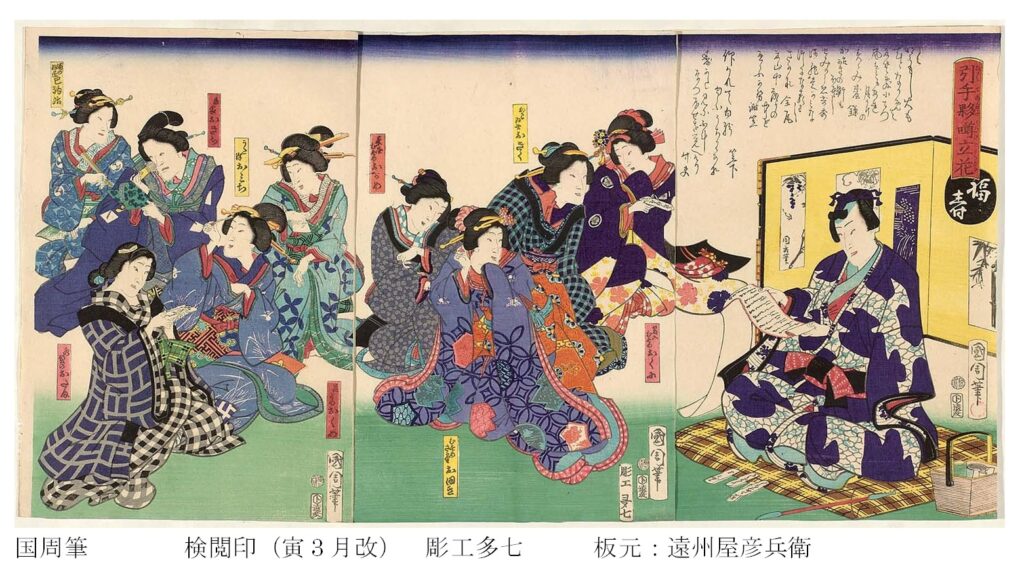

花魁 滝川 長尾 中川 重岡 花紫 田毎 国周画 一鶯齋国周画 Amy Newland(53) 、京都芸術大学芸術館所蔵 と Victoria and Albert Museum,London

Amy Newlandは滝川、長尾、中川の3人、京都芸術大学は長尾、重岡、花紫の3人、Victori and Albert Museum,Londonは田毎の絵を保管していた。従って、6人の花魁の絵が保管されていた。越嘉が揃物として6人の花魁の絵を発売した。ここに紹介した揃物以外にも花魁の作品があるのかは不明。

国周が描く3枚続きは一つの場面のように背景が連続して描かれることが多い。しかし、この6枚の並べ方を変えても、背景の連続性は出てこない。従って、それぞれ独立した絵として描かれた作品と考えられた。着物の柄が派手で、人物の表情や立ち姿に注目する以前に着物の柄に目が行く。顔立ちは6人とも似ていて、それほど各人の個性は感じられない。着物に描かれた柄は、着物の立体感を失わないように巧みに描かれている。花魁の回りに、禿や傘持ち男衆などが重なって描かれているので臨場感はあるが、絵として主役が定まらずごちゃごちゃしているだけに思える。顔の表情もほとんど同じだ。現代から見ると美人画、花魁を描いたと言うより、着物の柄自慢の絵のようだ。1861年の朧月亭有人編集新吉原細見記を見ると、いずれの花魁も、それぞれの店でトップか二番手の人気を誇っていた。ただし、田毎だけは、岡田楼内で6位と低かった。いずれにせよ当時の人気花魁を国周は描いていた。

これら絵の内、重岡は1860年12月に検閲されていたが、その他の作品は1861年の2月、3月に検閲されていた。また、1860年の所で述べたが、重岡の絵は、1859年に描かれた「花盛り美人揃」の一人の絵と比較して配色以外は同じだった。

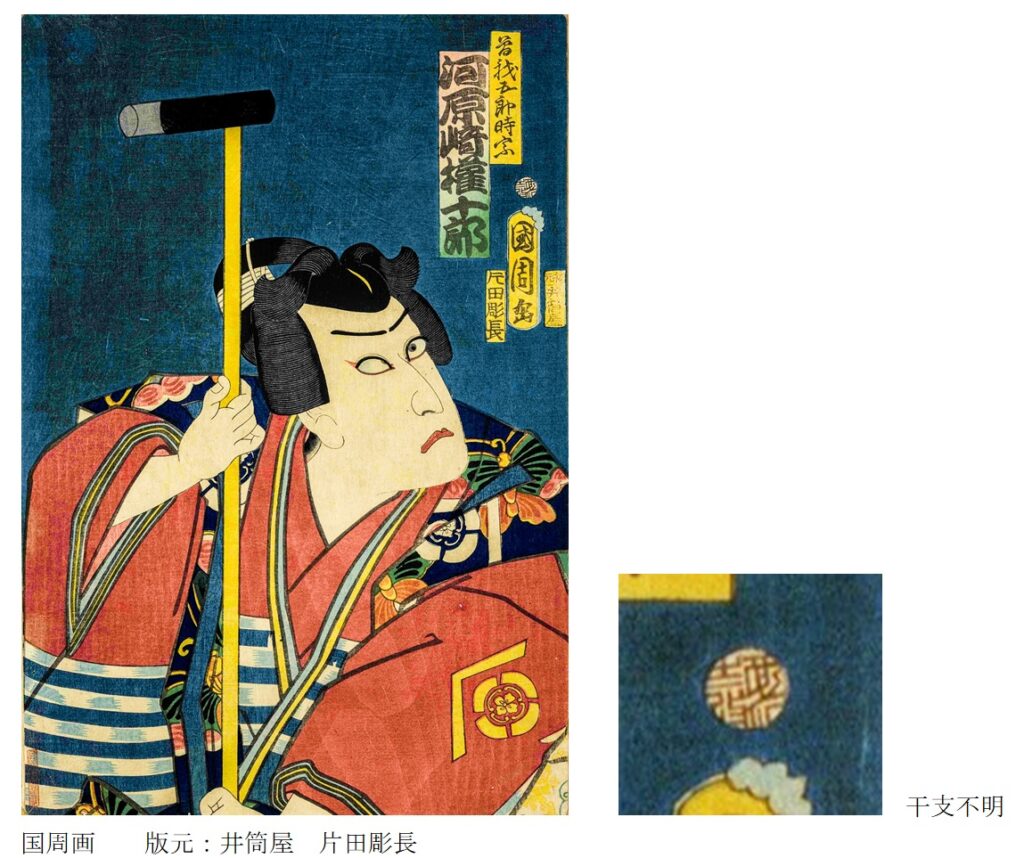

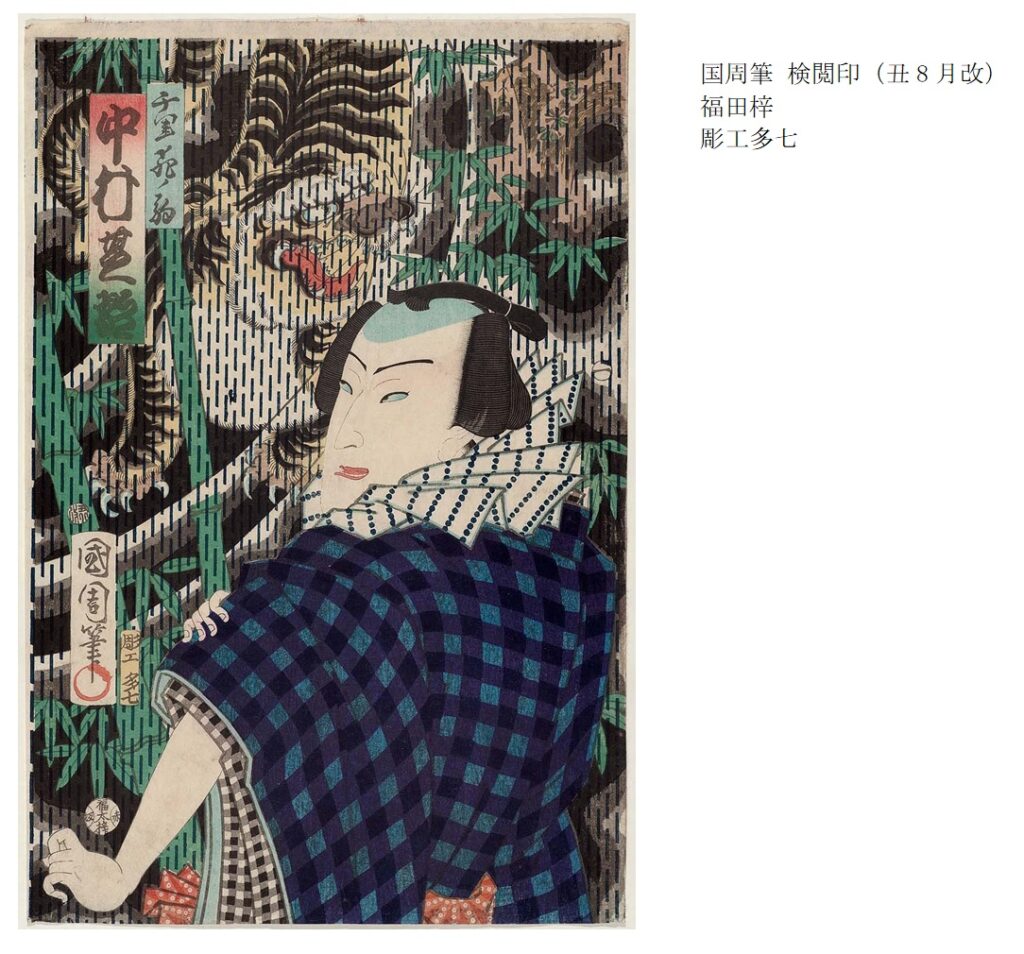

河原崎権十郎 国周画 東京都立図書館所蔵 M244-002

「曾我兄弟の仇討ち」に登場する曽我五郎時宗が描かれている。曾我兄弟の弟で時致とも書かれる。幼少の名前は箱王丸。兄は曽我十郎祐成(すけなり)で、幼少の時は一萬丸と呼ばれた。この芝居は浮世絵で良く描かれる。後の九代目市川團十郎になる河原崎権十郎は、この名前「河原崎権十郎」で1852年から1869年まで活躍した(16,p182)。検閲印様式から1859年から1871年であることがわかる。また役者名と配役記載が可能となったのは1861年以降だ。従って、1861~1869年の作品であるが、問題は検閲印に刻まれた干支が読み取れない。印の左上に十一、左下に改の文字、右側は全く意味不明だ。また、改の字体はゴシック風で斬新だ。この絵に関して東京都立図書館は市村座1861年2月27日鶴春土佐画鞘当の曽我五郎時宗 河原崎権十郎としている。検閲印は(酉正改カ)と推定で記載している。検閲印の「改」以外の文字は全く読めない。歌舞伎年表(12)にこの演目と権十郎の記載はあるので、たぶん正しいと考える。

国周はこれまで多くの市井の人、武士を描いてきたが、この権十郎は面長で目が若干大きくなり、鼻を描いた線は細くすーっと延びて長く描かれている。国周の人物の顔の描き方、様式が急に斬新になったと感じた。これまで国周は多くの人物を描いてきたが、この時、江戸の庶民が持つ歌舞伎芝居の役者絵のイメージをうまく表現し始めた作品と考えられる。田辺昌子は写楽の似顔絵は真実で庶民に受け入れられなかったと述べている(23,p10)。要するに、理想の顔でない場合は、そのままの実像の似顔では受け入れられないと言うことだと考えられる。国周は役者の特徴を捉えた上で、美化し役柄に合わせた顔に仕上げる事ができたと思える。この年までは役者絵の作品数はほとんどないが、翌1862年になると、92作品と急激に多くなっているので、この作品は高く評価された可能性がある。この絵を完成させたきっかけは豊国IIIの絵ではないかと考えられる。前の年1860年に豊国IIIは多数の役者大首絵を発行しているが、国周はそれに、役者似顔絵の着想を得たのではないかと思われる。豊国IIIの多くの作品の中でも、坂東彦三郎の顔つきは他と異なる印象を受けたし、国周の権十郎の顔つきに似ていると思える。この二つは関連があるのか無いのかまだ分からないが興味深い。この両作品の検閲印は不思議なミスを犯している。国周の作品では干支が意味不明だし、豊国IIIの作品では裏表が反転して申/4月/改の文字が彫り込んであった。

.

***** 1862年 文久2年 戌年 *****

挿絵分野での活躍は1作品。団扇絵は2作品あった。浮世絵は92作品が保管公開されていた。役者絵が増えて人気が出始めた。前年の河原崎権十郎の絵が引き金になったと考えられる。表現は安定し表情豊かな役者絵が描かれていた。役者が舞台で活躍する全身を描いたロングショットの絵もあるが、腰から上を描き、激しい動きを表現したミディアムショットで活気あふれる作品も多い。国周の絵に、補助として他の絵師に部分的に描かせている絵があった。

挿絵関係

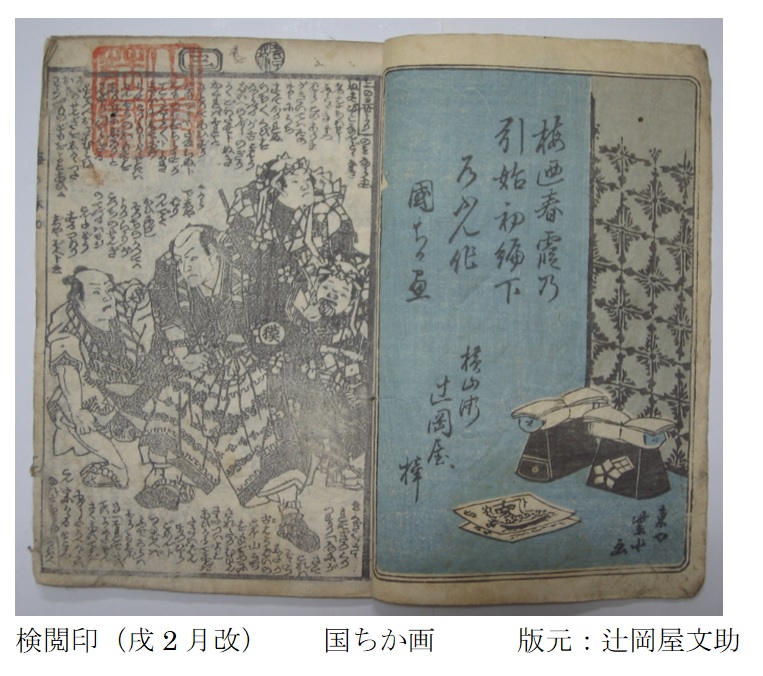

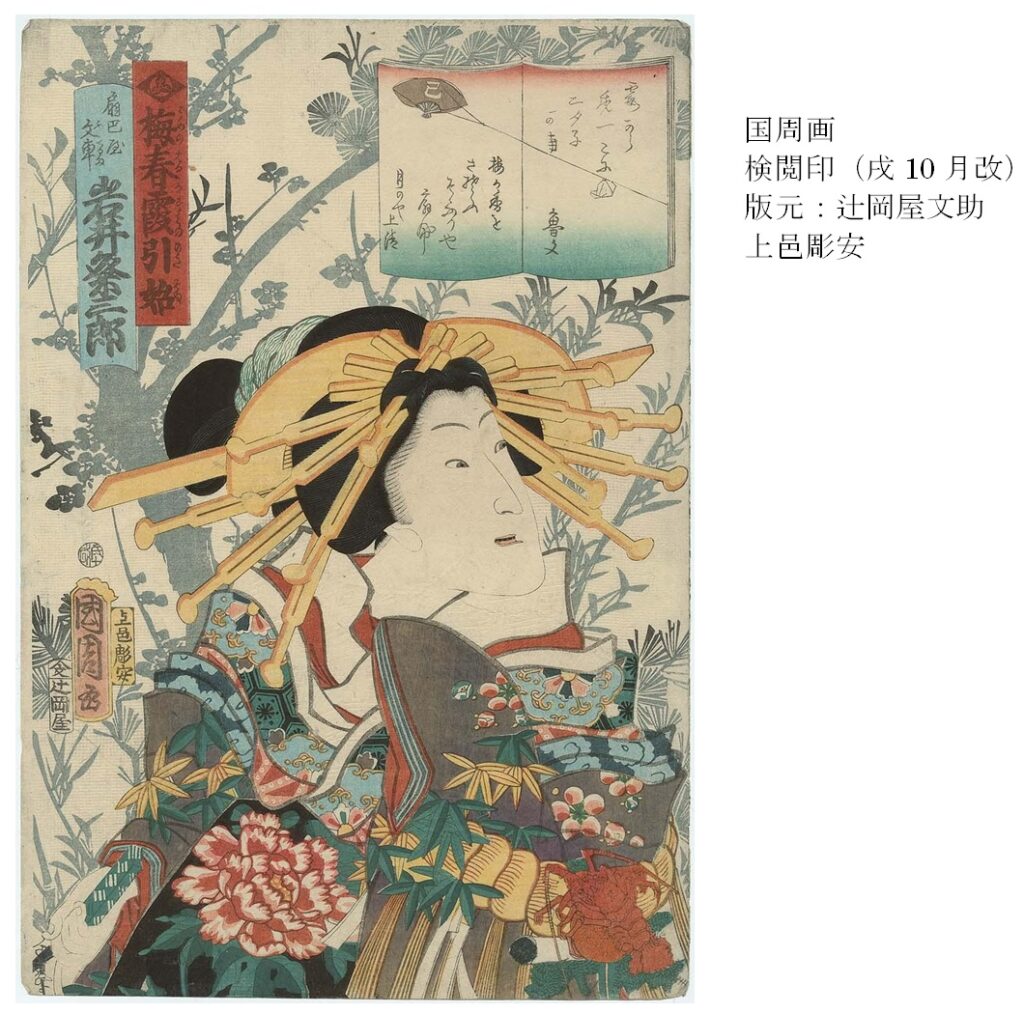

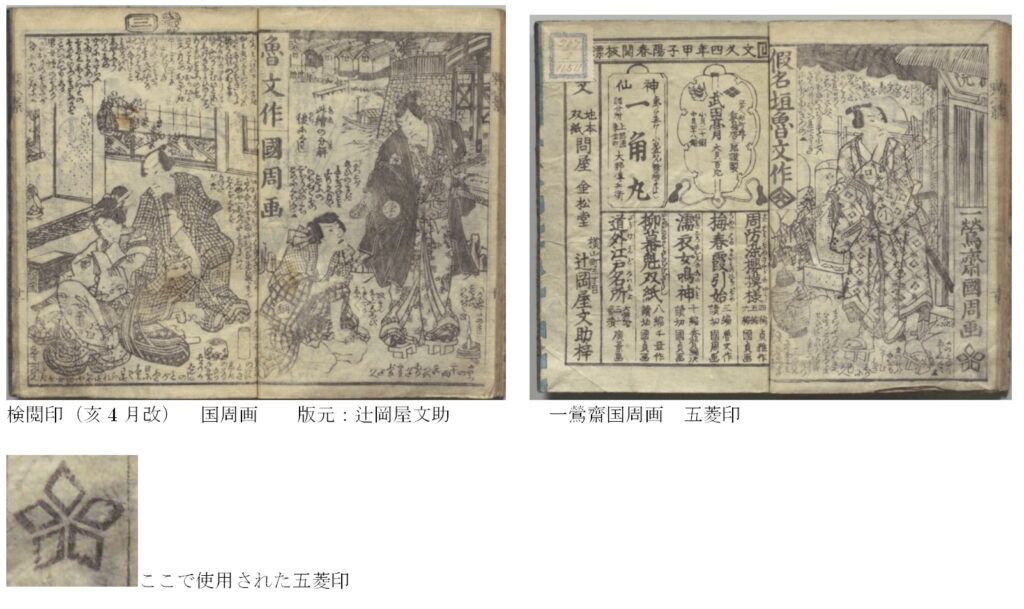

梅春霞引始 初編下 仮名垣魯文作 国周 国ちか 近代書誌・近代画像データベース

表紙は豊国IIIが描き、そこには絵師として国周の名前が記載。最初のページの上側に、検閲印(戌3月改)の様式で捺印されているので、絵が描かれたのは1862年。出版は金松堂辻岡屋文助。挿絵は見開きで着物の柄や背景が丁寧に描かれ、顔立ちはすっきりしていて主役の会話が聞こえそうな絵。本文中の挿絵に、ひらがなで会話が書き込まれていたら、現代の漫画と信じてしまいそうだ。

近代書誌・近代画像データベース梅春霞引始 初編 (nijl.ac.jp)

.

団扇絵関係

風流見立て六玉川 国周画 国立国会図書館所蔵

両方の絵ともに洲濱印(極戌)が捺印され、1862年の作品であることが分かる。表現が硬くなく、力が抜けていて自然な動きで描かれている。現代の感覚からこの絵を見ると、3:4の横サイズ画面で、人物二人は安定した構図。このように腰から上のミディアミショットで描くと、縦位置の大判サイズ浮世絵の画面よりも安定していると感じられる。それぞれ2人の関係性や会話が読み取れる。 画題の六玉川だが、風光明媚な所として和歌に詠まれた六カ所の玉川のことだ。その六カ所とは井出(京都)、野路(草津市)、野田(塩釜)高野(高野山)、調布(東京)、三島(高槻市)だ。

.

浮世絵関係

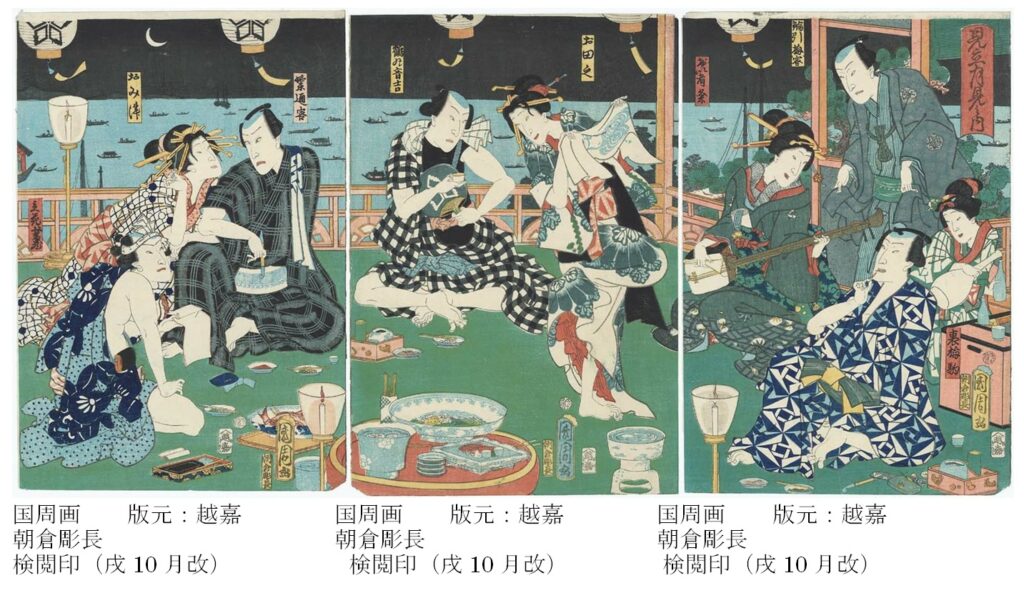

早稲田大学演劇博物館は49作品、東京都立図書館は7作品、国立国会図書館は2作品、ボストン美術館は28作品、早稲田大学図書館は3作品、ARCポータルサイトは57作品所蔵していた。浮世絵検索では世界中で92作品が公開されていた。したがって、これまでは保管・公開枚数も少なかったので全作品を紹介してきたが、1862年以降は描き方などで特徴のある作品の紹介に限定する。この年から歌舞伎芝居の役者絵が多数出てくる、浮世絵 配役名と役者名の記載が普通になり、天保の改革により規制が薄らいだといえる。浮世絵の構図として、従来の舞台での立ち姿の浮世絵も多いが、腰より上を描いたミディアムショットの役者絵がこの年多数発表され始めた印象がある。歌舞伎以外の南総里見八犬伝、はうた五人男、はうた虎の巻、風疹元服図、源氏ものとしての春色酒中花あそび、吾妻源氏由縁乃全盛など歌舞伎芝居以外も多数発表されていた。

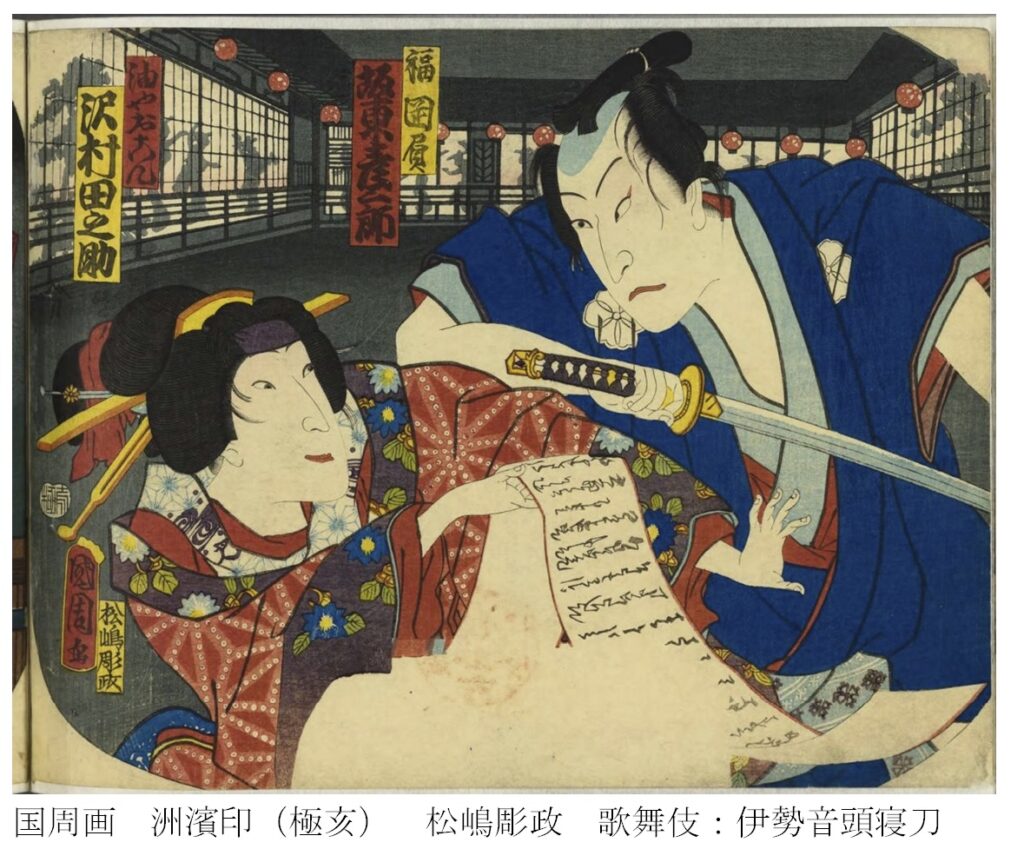

八百屋お七(沢村田之助)吉三(沢村訥升) 国周画 ボストン美術館所蔵11.41577a-b

9月15日から中村座で公演された「松竹梅色二番目」に八百屋お七(沢村田之助)と小姓吉彌(沢村訥升)の記録がある。この演目を題材にしたと思われる。八百屋の娘 お七は恋人に会いたくて放火をし、その罪で処刑されたという人物だ。この演目のあらすじは不明。

この絵は、全身を描くロングショットタイプの絵でまだ多く描かれている。役者とその舞台の様子も描かれているので、歌舞伎芝居のストーリーを想起させる。版元は清水屋直次郎だ。蝶と野草が描かれた屏風の絵に「抑嶌藤丸筆」と記載されている。門人でもない人が国周の作品に描ていた。三代目澤村田之助は、妖艶な女形として人気を博した(55)。

.

見立月見之内 国周画 ボストン美術館所蔵 11.44457a-c

ロングショットで描かれた、江戸庶民の夏の夕方、風鈴が涼しげに響く。宴会は始まったばかりだ。右端の女中が大急ぎで燗をつけた大きな容器から徳利へお酒を移し替えているが、踊りが面白く見とれている。一人男が遅れてきた。「ちょいと、ごめんよ」と言いながら羽織の裾を持ち上げて割り込んできた。右端の男は、煙草を燻らせ、「う~ん、艶っぽいぜ」と踊りに見入っている。三味線の音も響き踊りはますます楽しげだ。中央では「お田之」が「鶴丸音吉」へ目配せ。左の「おみ津」は常連客にしなを作っている。その下の男は硯を手元に置いて一句ひねろうとしているのか呻吟している。チントンシャと賑やかな夏の夕べ。

.

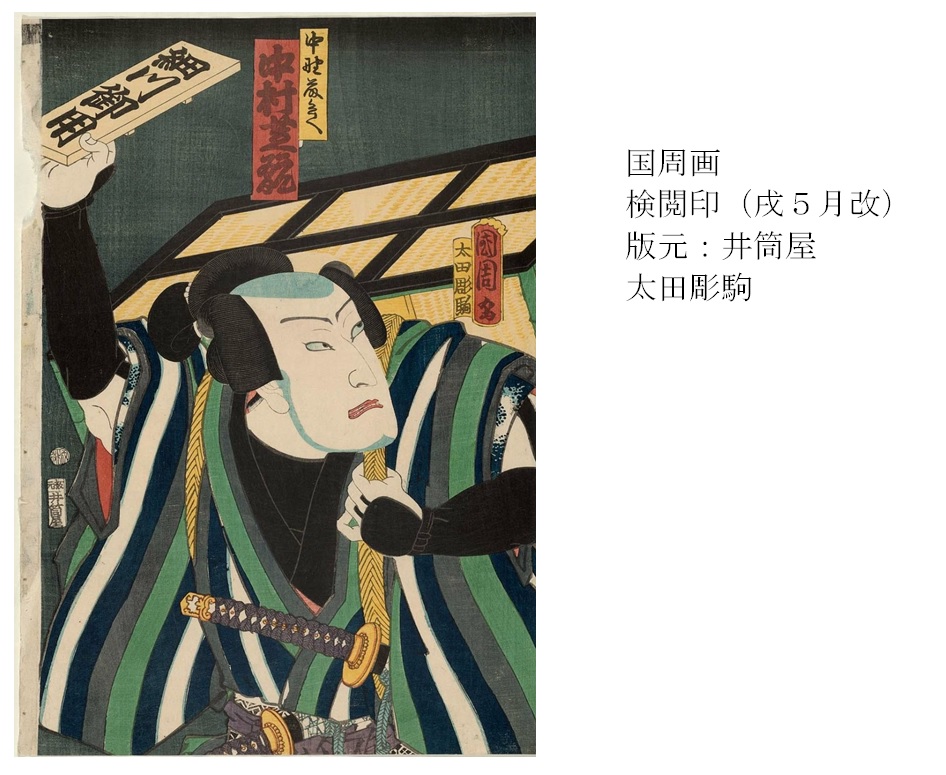

菖蒲合仇討講談 中村芝翫 国周画 ボストン美術館所蔵11.41692

1862年5月市村座で上演された「菖蒲合仇討講談」。中野藤兵衛役を芝翫が演じた。絵の中で、藤兵衛は「細川御用」の札を掲げているが、歌舞伎年表の公演記録には「細川」は登場しない。ストーリーは不明だ。このような腰から上の構図(ミディアム ショット)が、この年から増えていく。この描き方は、鑑賞する人に、役者の感情や、迫力ある動きなどを集中させる描き方だ。検閲印(戌5月改)から1862年の作品。

.

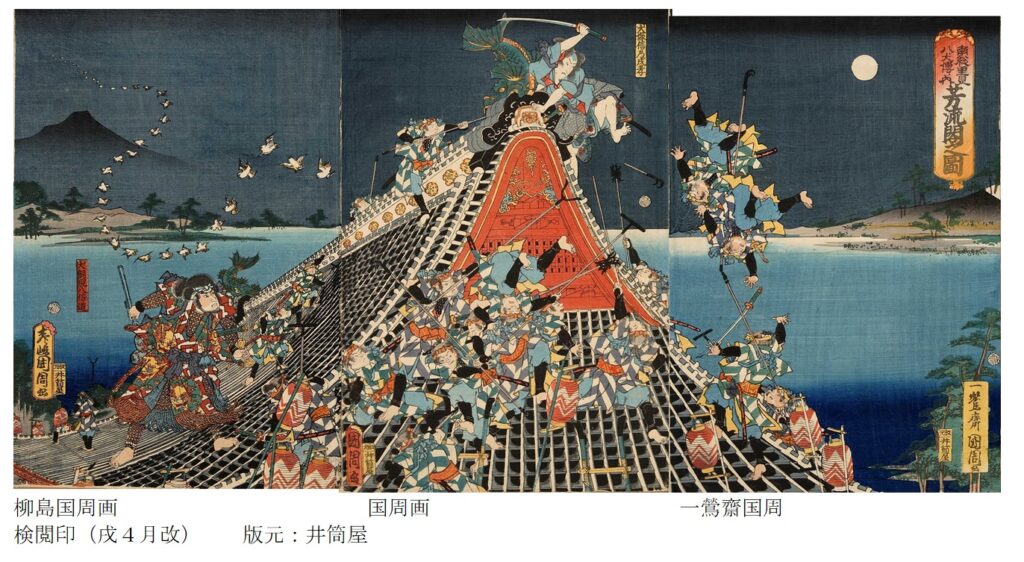

南総里見八犬伝 柳嶋国周画 国周画 一鶯齋国周 東京都立図書館所蔵H173-4

南総里見八犬伝は次のような物語だ。安房国の義実は愛犬八房の働きによって敵将景連を打ち負かし、その後、伏姫(ふせひめ)と山にこもる。そこへ男が伏姫に言い寄って来て、トラブルの末に愛犬はその男に殺される。伏姫は悲しみで自害すると、持っていた数珠から八つの玉(仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌)が飛び出し、それが八人の剣士になって大活躍する勧善懲悪の話だ。これは今でもよく知られている、南総里見八犬伝の物語の絵だ。ばったばったと蹴散らす様子が描かれて物語の展開が見える様な絵だ。一画面に多くの乱闘が描かれている。画家名として、柳嶋国周、一鶯齋国周、国周が使われている。

.

葉うた虎の巻 国周画 The Boston Museum of Fine Arts00.793

シリーズで数回発表されている。男女の恋を「虎の巻」として秘密を綴った作品。草双紙の1ページのように見える。

梅春霞引始 国周画 ボストン美術館所蔵11.40547

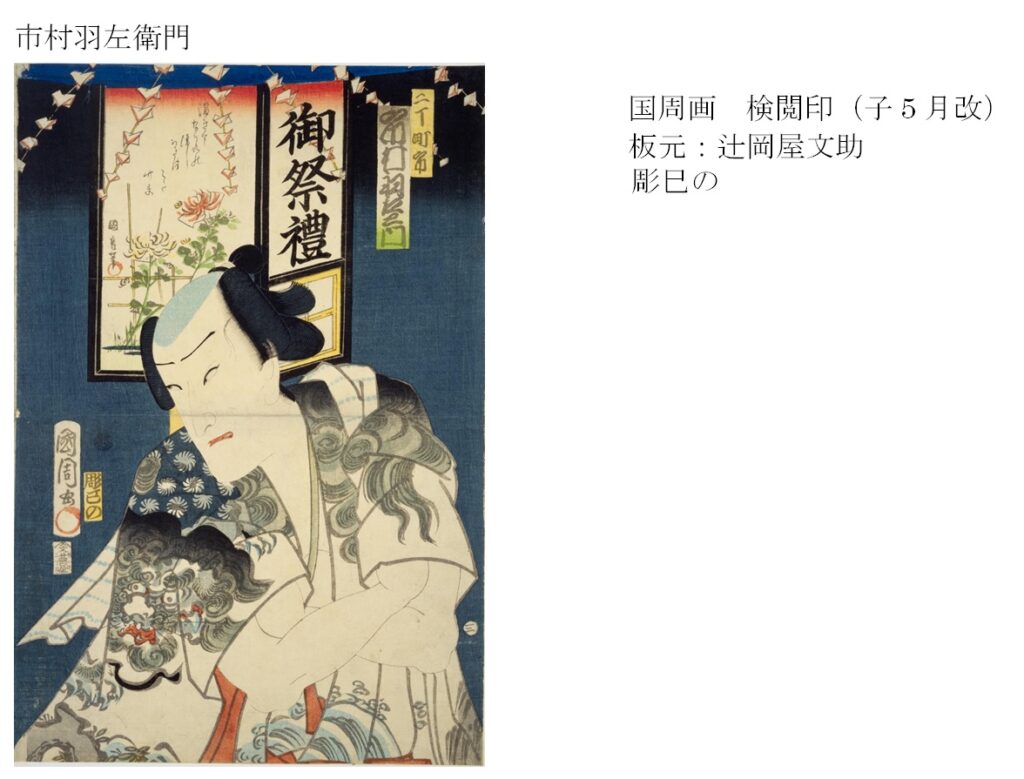

揃物で発行された。この作品は岩井粂三郎を描いているが、他には河原崎権十郎、中村芝翫、沢村田之助。坂東彦三郎、岩井粂三郎、市村羽左衛門が描かれている。いずれも背景は単色の薄墨で描かれていて丁寧に描き込まれているがうるさくなく、上品な絵になっている。着物の色は彩度が押さえられていて上品だ。

.

春色酒中花あそび 国周画 ボストン美術館所蔵 00.1240-2

華やかな源氏絵。この絵も先に紹介した八百屋お七の絵と同じように加筆させている。源氏の着物に田中庵里玉筆と書いてある。服飾デザイナーみたいな絵描きだったのか。入れ墨の代わりに、着物に派手な絵を描いたような印象だ。女性の着物も大きな花柄で派手だ。衝立には坂井菊女筆と記載されているので、この絵師が衝立にイラストを書き入れたようだ。このように絵に描き加える場合、門人**として描いたり、すでに有名な絵師は名前をそのまま書き入れる例を多く見た。そうなるとこの二人も有名な絵師かと思うが、まだ詳細がわからない。

.

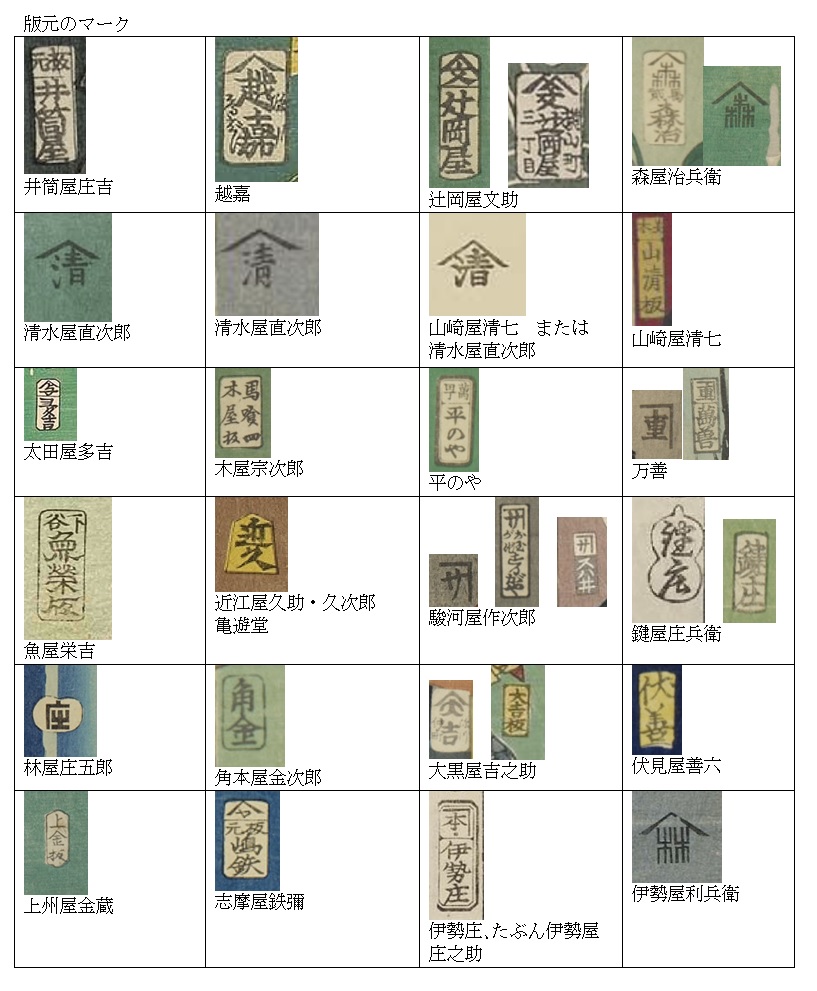

国周の作品と関係した版元に関して

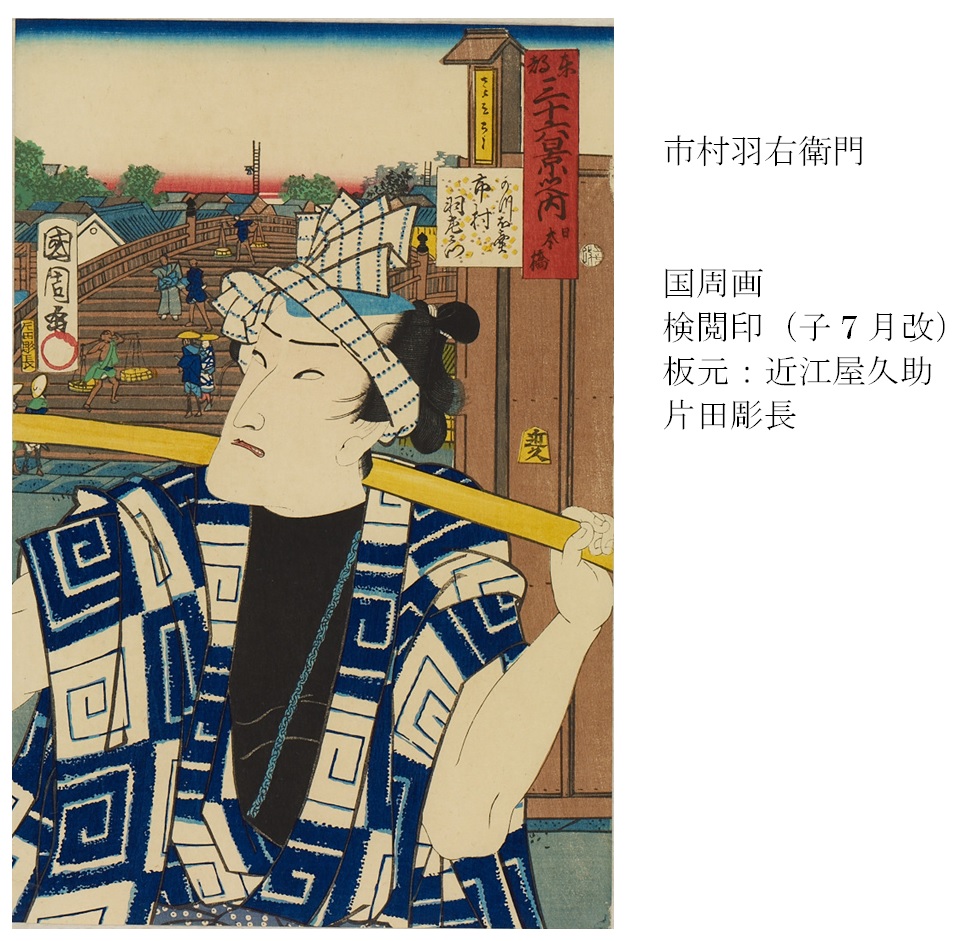

急激に国周の浮世絵の枚数が増えてきた。ボストン美術館、ARCポータルサイト、早稲田大学演劇博物館の3データベースを用いて、1862年頃の国周が描いた浮世絵の版元を調べた。版元の確認は原色浮世絵大百科事典第3巻の「浮世絵版画の版元」(10,p104)を参照した。

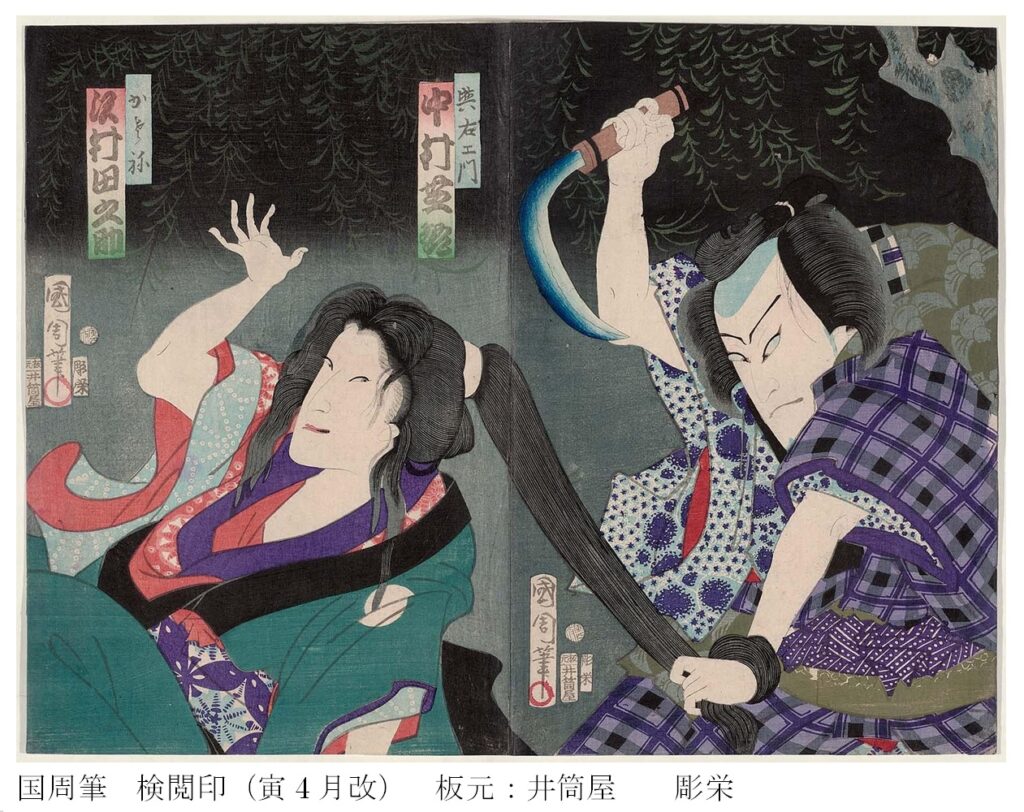

多くの版元から、国周の作品は発行されていた。版元で多くの出版をしたのは井筒屋、越嘉だが、他に辻岡屋文助、清水屋直次郎、太田屋多吉、木屋宗次郎、平のや(平野屋新蔵)、萬善(萬屋善太郎)、魚屋栄吉、近江屋久助、駿河屋作次郎、鍵谷庄兵衛、森屋治兵衛、林庄五郎、角本屋金次郎、大黒屋吉之助、伏見屋善六、上州屋金蔵、志摩屋鉄彌、伊勢屋庄之助、伊勢屋利平衛が国周の作品を扱っていた。

この中で、清水屋直次郎と山崎屋清七のマークは区別がはっきりしない。下の3つのマークで、左端は清水屋直次郎のマークとされているが、中央や右のマークは山崎屋清七の可能性があるとされている。清水屋直次郎は、清を用いているが、類似の字で月の代わりに、円の字のような形、日の文字などがあり、早稲田大学、ARCポータルサイト、ボストン美術館、東京都立図書館などいずれもはっきり結論を出していない。ただ、山崎屋清七は「山清板」というマークを使った例(表参照)がある。しかし、下の表に見られるように、一つの版元が、色々なマークを使った例があるので、版元の特定に関しては今後の調査が望まれる。

.

1863年前後 国周の作品と関係した彫師に関して

彫師に関しては、原色浮世絵図鑑(9)、石井研堂著の「錦絵の彫と摺」(91)、樋口二葉の「浮世絵と版画の研究」(92)も参考にして確認した。国周の作品も増えてきたので、版元だけでなく彫師も多くの名前が出てくる。国周が3枚組の絵に、華蝶楼国周、一鶯齋国周、国周と別々の名前を記載したように、彫り師も多くの名前を使ったようだ。例えば、ボストン美術館の1865年、11.44455a-cの作品にはホリ工大次郎と松嶋彫大の名前が記載されているが、これは、松嶋大次郎が彫った作品で2つの名前を使っている。ボストン美術館11.41857a-cの作品では、彫工大次郎、片田彫長、松嶋彫政と3人の名前が出てくる。この場合は、松嶋大次郎、片田長治郎、松嶋政吉の3人で分担していた。ボストン美術館11.41647a-cの作品は、上邑彫安、片田彫長の名前があるので、上邑彫安と片田長治郎の2人で分担している。従って、作品のできあがりを意識して一人の彫り師が3枚続を仕上げたとは限らない。

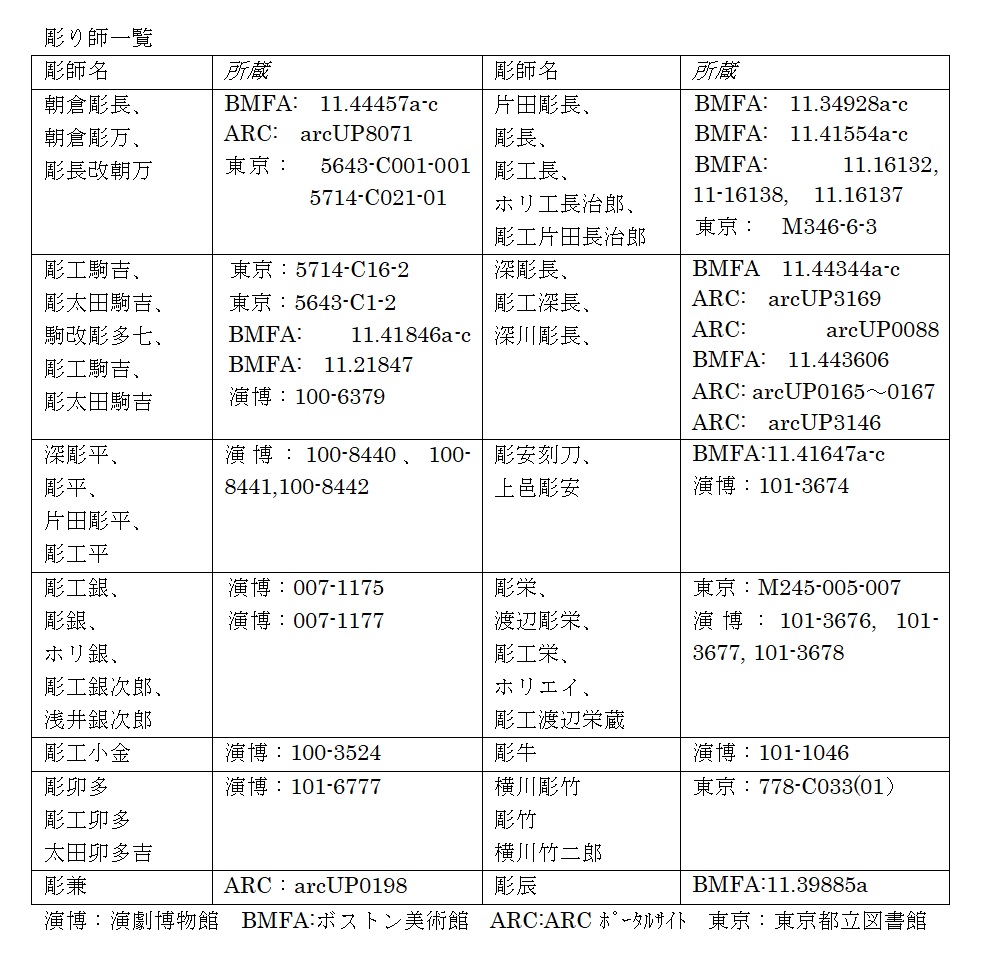

1862年とその前後も含めた国周の作品に出てきた彫師の名前を調べた。彫り師の名前を確認する都合上、他の絵師や年代も作品も調べた結果を表にした。この表にまとめるにあたって、原色浮世絵図鑑と若干ずれる部分に関してはその根拠を次に記した。また、作品出典を示したが、略語は、演博:演劇博物館、BMFA:ボストン美術館、ARC: ARCポータルサイト、東京:東京都立図書館とした。

1)朝倉彫長、朝倉彫万、彫長改朝万

原色浮世絵事典(9)では、朝倉彫長と朝倉彫万は朝倉伊八の弟子として別人扱いとしているが、「彫長改朝万」と作品に宣言しているので、同一人物と判断した

朝倉彫長1862年BMFA:11.44457a-c

朝倉彫万1863年10月ARC:arcUP8071

彫長改朝万1863年11月東京:5643-C001-001、東京:5714-C021-001、東京:5714-C021-003&東京:5714-C021-006

朝倉彫万1864年BMFA:11.41759a-c

朝倉彫万1865年東京:M245-005-001(02) 国貞

2)片田彫長、彫長、彫工長、ホリ工長治郎、彫工片田長治郎

朝倉彫長の名前の様に、「**彫長」として名乗る作品が多数見つかるが、「彫長」だけ記載された作品の人物特定は判断が困難だ。しかし、片田彫長と三枚続の作品に並んで出てくる「彫長」はたぶん片田彫長の別名だろうと判断した。原色浮世絵事典(9)では、片田彫長、彫工長、彫長、彫片長、片田長次郎は同一人物と記載されている。しかし、1862年前後と限定的だが「長治郎」の名前はあるが、「長次郎」の名前はない。1862年前後だけでそれ以外の年代は調べていないので判断できないが、文献では「次」の文字が使われた「長次郎」となっている。

彫長、片田彫長、片田彫長1865年 BMFA:11.34928a-c

彫工長、彫工片田長1868年 BMFA:11.41554a-c

ホリ工長治郎、片田彫長、ホリ工長治郎 1867年 BMFA:11.16132,11-16138,11.16137

彫工片田長治郎1867年 東京:M346-6-3

3)彫工駒吉、彫太田駒吉、駒改彫多七、彫工駒吉、彫太田駒吉

原色浮世絵事典では、彫駒、彫太田多七、彫工多七、彫多七などが挙げられ、名前は太田駒吉とある。1862年に「駒改彫多七」とあるので、駒吉と多七は同一人物だ。1834年生まれ1882年に他界した(64,p154)。

彫工駒吉 彫太田駒吉 1862年11月 東京:5714-C16-2(はうた)

駒改彫多七1862年11月東京:5643-C1-2(はうた)

駒改彫多七1863年2月BMFA: 11.41846a-c

彫太田多七1863年4月BMFA: 11.21847(膳所城)

太田彫駒1862年5月演博: 100-6379

4)深彫長、彫工深長、深川彫長、

原色浮世絵事典では、彫工深長、深彫長は同一人物として出てくる。また、原色浮世絵事典の中には「深川」を用いた名前の彫師は記載されていない。しかし、現在の東京江東区の深川に住んでいた彫師だったとすれば、深彫長の深は深川の意味で、深川彫長と同一人物だと推定した。この件は、今後の調査が必要だ。また三枚続に「彫長」が出てくる、これだけでは彫師を特定できないが、三枚続に「彫工深長」とあるので、この場合の「彫長」は 彫工深長であり深川彫長だろう。

彫長 彫長 彫工深長 1861年1月 BMFA:11.44344a-c

彫工深長 1861年5月 ARC:arcUP3169

彫深長 1861年7月 ARC:arcUP0088

深川彫長、深川彫長、彫長 1862年2月 BMFA11.443606

彫長、深川彫長、深川彫長 1862年2月 ARC:arcUP0165~0167

深彫長 1862年10月 ARC:arcUP3146

5)深彫平、彫平、片田彫平、彫工平

原色浮世絵事典には彫工平と彫平は同一人物とある。さらに、三枚続の作品には、深彫平、彫平、片田彫平の名前が記載されている。3人の作品とも考えられるが、「平」が共通しているので同一人物だと考えた。

深彫平、彫平、片田彫平 1862年9月 演博:100-8440、8441,8442

6)彫安刻刀、上邑彫安

原色浮世絵大百科事典第三巻にには、髪の毛を彫る技術が優れ鬢安と呼ばれたとある。作例は次の表を参照の事

7)彫工銀、彫銀、ホリ銀、彫工銀次郎、浅井銀次郎

原色浮世絵大百科事典第三巻に記載あり。作例は次の表を参照の事

8)彫栄、渡辺彫栄、彫工栄、ホリエイ、彫工渡辺栄蔵

原色浮世絵大百科事典第三巻に記載あり。作例は次の表を参照の事

9)彫工小金

原色浮世絵大百科事典第三巻に記載なし。

作品は「すが原伝授手ならいかがみ 三の切:舎人櫻丸・市村羽左衛門、八重・沢村田 之助1862年(演劇博物館100-3524)

10)彫牛 田中彫牛

原色浮世絵大百科事典第三巻に記載あり。作例は次の表を参照の事

11)彫卯多、彫工卯多、太田卯多吉

作例は次の表を参照の事

12)横川彫竹、彫竹、横川竹二郎

原色浮世絵大百科事典第三巻に頭彫りの名手と言われたと記載あり。1848年から1864年に活躍した。(64p154) 作例は次の表を参照の事

13)彫兼 小泉彫兼 彫工小泉兼、彫工兼五郎、小泉兼五郎

原色浮世絵大百科事典第三巻に記載あり。作例は次の表を参照の事

14)彫辰

原色浮世絵大百科事典第三巻に記載なし。

作品は「白井権八・市川羽左衛門、幡隨院長兵衛・ 河原崎権十郎」1862年(ボストン美術館11.39885a-b)

.

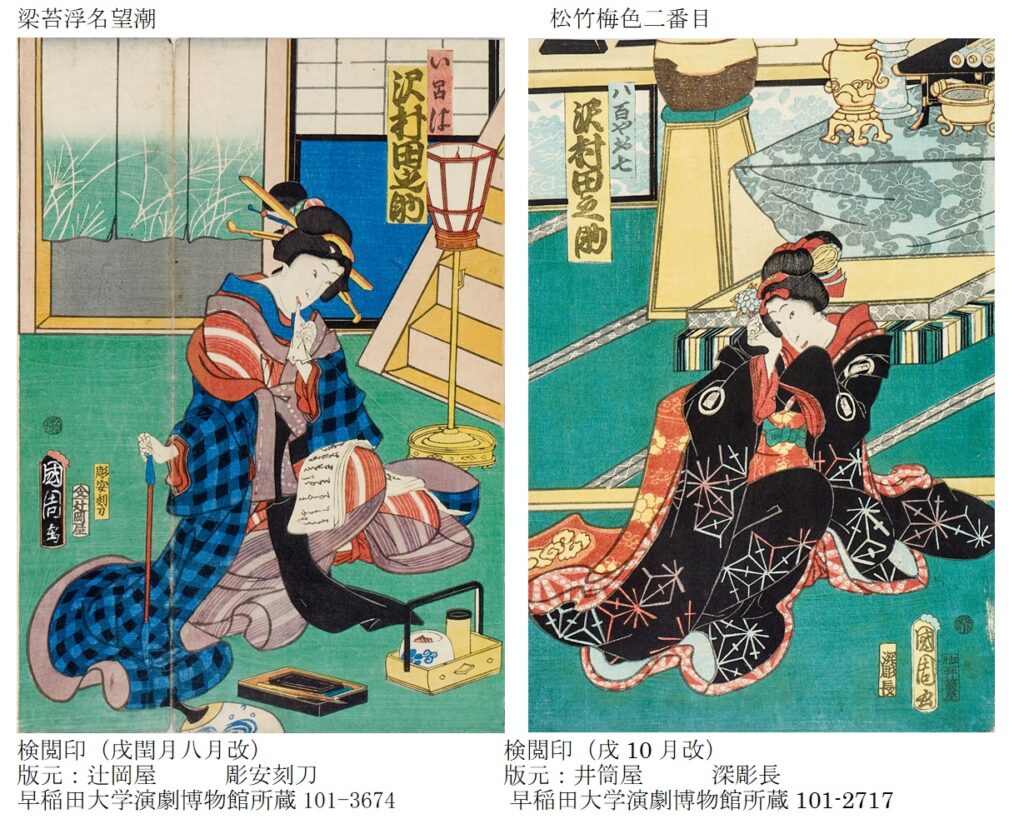

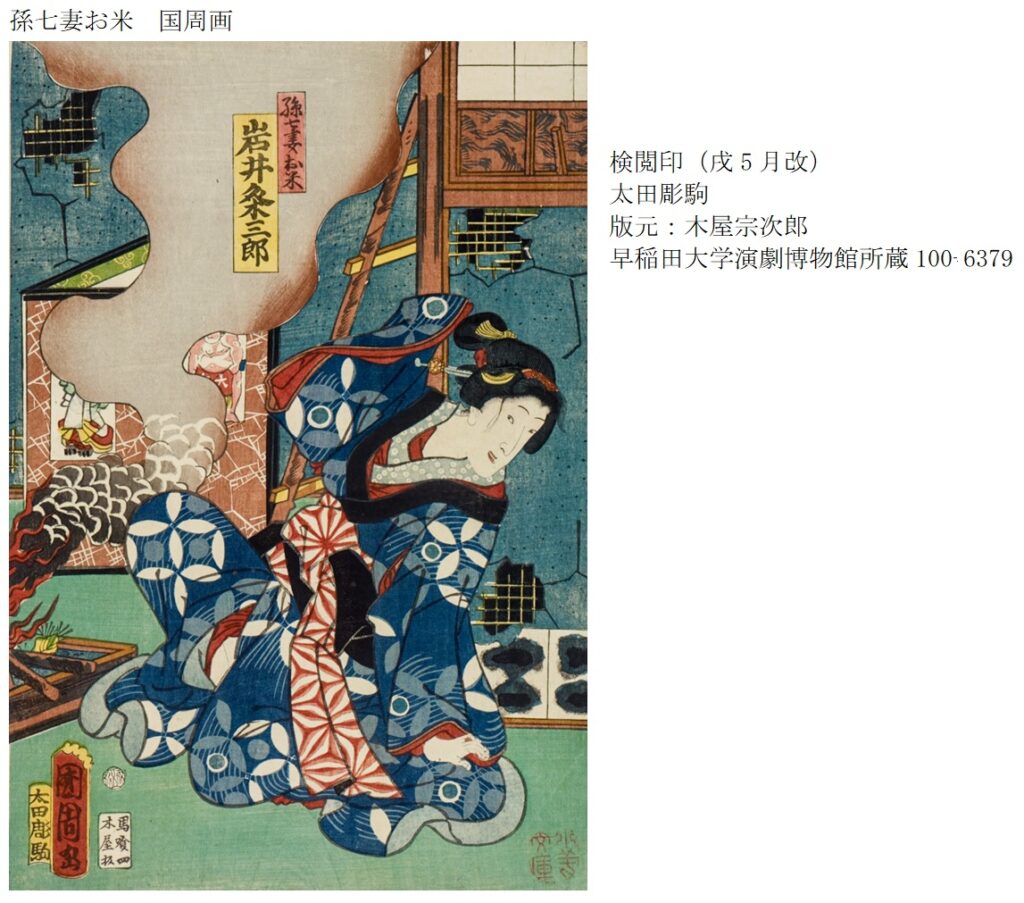

頭彫りに注目して、作品を紹介する。頭彫りでは1mm幅の中に3本の髪の毛が描くという。素晴らしい作品を紹介する。彫安刻刀は髪の毛を彫る技術が高く評価され、特に頭髪の生え際(鬢)の彫りが素晴らしかったので、鬢安とも言われた。澤村田之助が演じた「いろは」を描いた絵は彫安刻刀が彫った。それにも劣らないのが深彫長の彫った「八百屋お七」、太田駒吉が彫った「孫七妻お米」の作品だ。深彫長、太田彫駒なども頭髪、ほつれ毛なども素晴らしい技術で、当時の彫刻のレベルの高さを感じた。

梁苔浮名望潮(ひびにたつうきなのはつしお)(下左図) 沢村田之助 国周画

中村座で8月公演の「梁苔浮名望潮」で「湊屋いろは」を田之助が演じた。田之助のしぐさの表現もさることながら、頭髪の彫り、ほつれ毛の表現が素晴らしい。彫師は有名な彫安刻刀だ。また、次に紹介する左右に描かれた役者は沢村田之助で、顔は互いによく似ている。

.

松竹梅色二番目 沢村田之助 (前右図) 国周画

9月に中村座公演の演目で、田之助が八百屋お七を演じた。この演目の絵は、この年の浮世絵「八百屋お七」として、異なる場面の絵を既に紹介した。ここでは、田之助のしぐさと頭髪の彫りに注目して紹介している。この絵の彫師は深彫長だ。

.

菖蒲合仇討講談 岩井粂三郎 国周画

5月市村座公演で、岩井粂三郎が孫七妻お米を演じた記録がある。粂三郎が演じる「お米」がおどろいたようすが描かれている。彫師は太田駒吉で頭髪の彫りはやはり巧みだ。頬にかかるほつれ毛も丁寧な仕事だ。前の絵は2枚とも役者は沢村田之助だが、この絵は人気役者の岩井粂三郎が描かれている。田之助に似ているが、田之助の方が少女っぽく描かれている印象を受ける。

.

***** 1863年 文久3年 亥年 *****

浮世絵検索による結果では、保存されている浮世絵作品数は、279作品と急激に数量を伸ばしている。前年の約3倍の数だ。彼の絵は人気が出始めたと考えられた。発行された枚数も多くなってきたが、描き方、描かれるジャンルの変化、構図などの工夫、門人の加筆などがあった。

1)役者絵はロングショットの立ち姿が減り、腰から上のミディアムショットが多くなった。源氏絵は少ないが継続して発行されていた。

2)風景画、御上洛東海道

国周はこの年始めて風景画を描いた。脇役として人間が登場するのが風景画である。国周はこのような風景画は、この1864年に描いただけでこの年の前にも後にも描いていない。 これらの絵は、徳川家茂の京都への上洛が行われたことを題材として描かれた作品群の一部だ(57,58,59)。

3)この年初めて応需作品があった。これは人気が出て、スポンサーが付いたと理解できる。

4)国周は門弟音二郎に参加させた。音次郎は、本名守川音次郎で国周の門人であり、画家名を守川周重として明治初期に活躍した。

挿絵関係

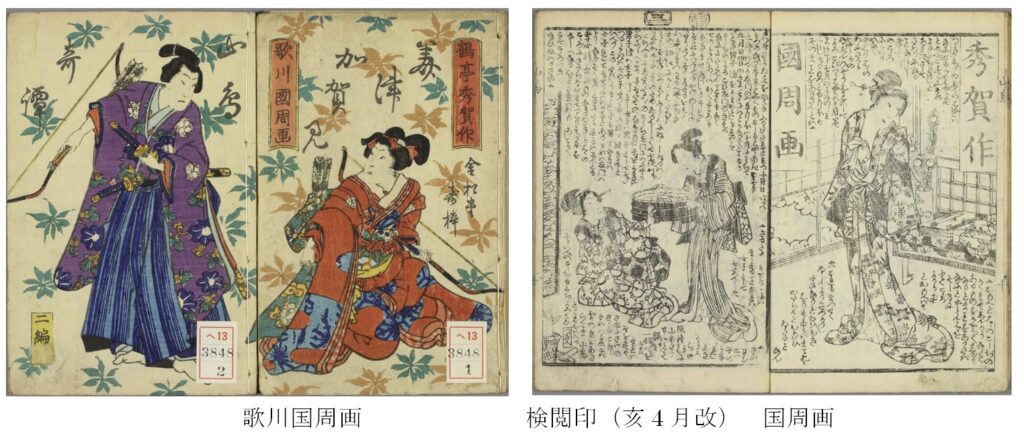

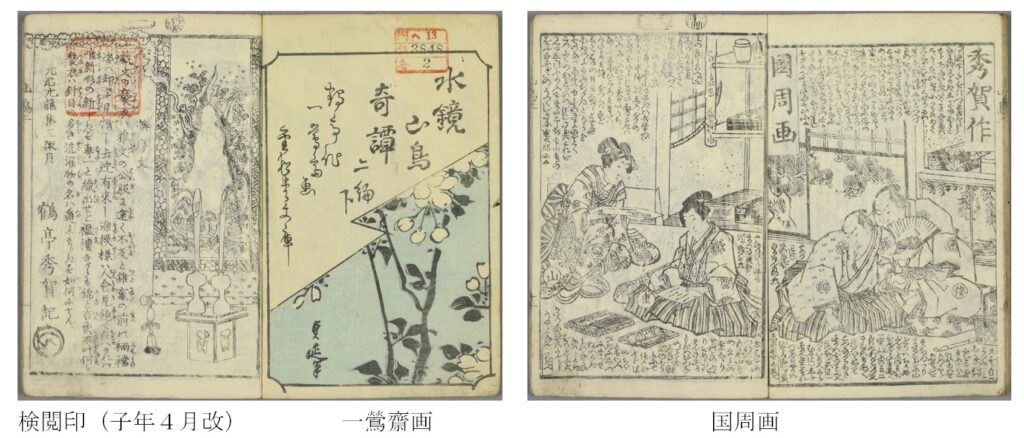

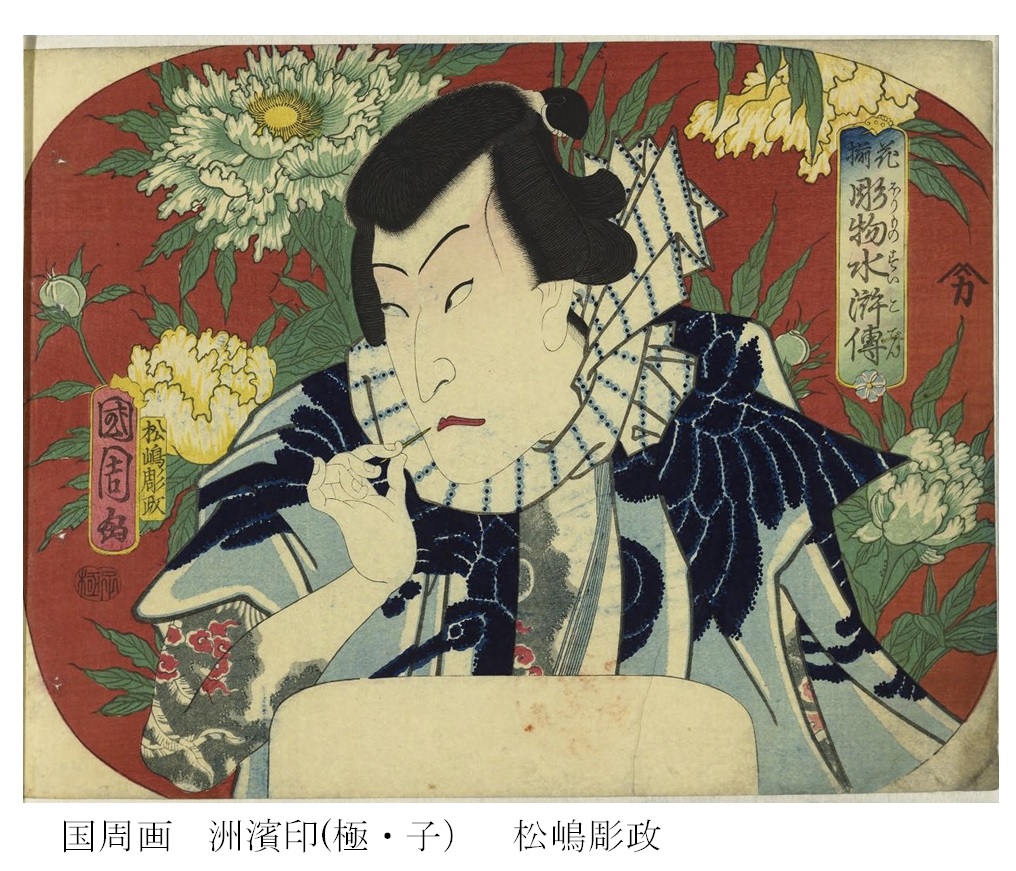

水鏡山鳥竒譚(美津加賀見山鳥奇譚) 初編 2編 鶴亭秀賀作 歌川国周画 一鶯齋国周 国周 早稲田大学図書館所蔵

この本では、歌川国周、国周、一鶯齋国周といろいろな名前が使われ、更に年玉印ではない五菱印が始めて使われた。出版は辻岡屋文助。水鏡山鳥奇譚は1編から3編までは国周が絵を描き、翌年4編が出されたが、それは国輝が描いた。1編から3編まで全ページに描かれた挿絵は生き生きと描かれ、絵を見るだけでもストーリーがわかるような動作や表情が描かれている。挿絵と言うこともあって、資料に見られるように全身と状況がわかる背景が描かれていて、浮世絵で描くようなミディアムショットはない。ここに示した2編表紙の次のページに、鶴亭秀賀が序文に換えて、として書いているがそこに元治2年とあるので1865年発行だが、絵の検閲印は(亥9月改)だったので、1863年とした。またその中で、国周、一鶯齋国周、3編には歌川国周と書いていた。また、1編の最後に記載した一鶯齋国周の名前の後に年玉印ではなく五菱印が押してあったが、第2編の最後では一鶯齋国周の後に年玉印が押されていた。第3編の最後には歌川国周と記載しただけだった。この本は、「美津加賀見山鳥奇譚」という名前も使われていて2編が上下に分かれた版もあるが、内容と挿絵は同じだった。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03848/he13_03848_0001/he13_03848_0001.pdf

.

『假枕巽八景』初編下 仮名垣魯文作 歌川国周 国周 一鶯齋国周 国会図書館デジタル

検閲印は亥年/4月/改なので、1863年の作品。版元は辻岡屋文助。物語四話の挿絵として道中、酒の席、家でくつろいで談笑する様子、なにやら箱から取り出す様子、それが元で騒ぎになる様子、大騒動の様子、雨の中を行く様子のロングショットで場面が生き生きと描かれている。描かれた人物の姿、所作は自然な動きを感じる。前年の浮世絵、「梁苔浮名望潮」、「松竹梅色二番目」、「菖蒲合仇討講談」などの歌舞伎芝居の絵と違っていて自然な動きの表現と感じる。左の図に歌川国周の記載がある。また、イラストは「国周門人 音次郎画」とある。本名守川音次郎で画家名は守川周重として活躍した浮世絵師である。この年には、国周は弟子を抱えていたことになる。初編の最後には、一鶯齋国周と署名し五菱印が用いられていた。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10303467?tocOpened=1

.

假枕巽八景二編 仮名垣魯文作 歌川国周画 一鶯齋国周画 国周画 国会図書館デジタル所蔵

検閲印は亥/4月/改なので、1863年に描かれている。ここには示していないが、イラストの署名は音次画とある。初編では、門人と書いていたが、ここでは「門人」の文字は抜けていた。この本の始めの部分には歌川国周と署名、途中には国周と署名し五菱印が捺印、最後には一鶯齋国周と署名して五菱印が捺印されていた。挿絵は見開きで物語が描かれ、人物の表情は豊かで、会話が聞こえてくるようだ。背景も適切で、場の雰囲気も表現されている。物語は、男の酒乱の場から始まり、その挙げ句に女性きくは大きな包丁で殺されそうになる。町内の人も心配し始める。その次の場面では、酒乱の男が斬り殺され首が宙を飛んでいる。めでたしめでたしと言うことか大宴会の場が描かれているそこに描かれた絵の側には、「国周というひとの。。。」と本人も登場して居るようだ。ところが、殺された男はただ者では無かったらしく、御上が騒ぎ出すという話のようだ。

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100358560/viewer

.

義勇八犬伝 初編 春信改 岳亭定岡述 国周画 ARC所蔵

この本は初編から2編まであるが、初編は国周が絵を描き、2編は春峩が絵を描いている。初編の序には「子初春」とあるので、1864年春の子年の春に発売されたと見るが、検閲印がなかった。2編を調べると検閲印(亥年/10月/改)とあるので、絵が描かれたのは1863年だとわかった。そこで、初編も絵が描かれたのは1863年だと判断した。荒々しい武者姿と甲冑が丁寧に書き込まれていて力強い印象がある。また次に紹介した絵の様に、登場人物達は、互いに会話をし、その所作で鑑賞者は何が起きているのかが理解できる絵が描かれている。

ARC所蔵・寄託品 古典籍データベース 1024画面 (dh-jac.net)

.

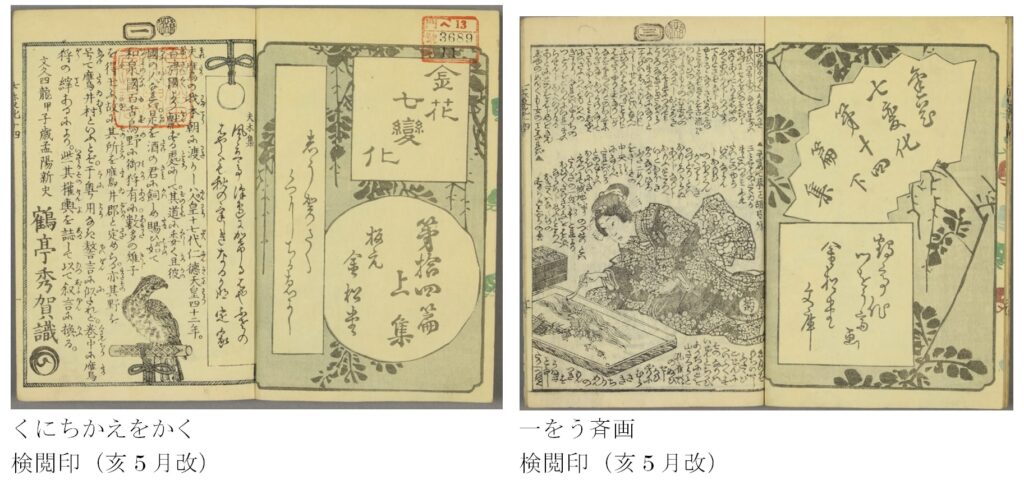

金花七変化 第14編上下 鶴亭秀賀作 国貞画 くにちかえかく 一をう斎画 早稲田大学図書館所蔵

次の左側の図は第14編上集であり、頁の欄外の検閲印(亥年/5月/改)から1863年に絵が描かれたことがわかり、「くにちかえをかく」とあった。このイラストを描いた事を示している。右側の図は第14編下集で検閲印(亥年/5月/改)から1863年に絵が描かれたことがわかり、その中の右側に「一をう斎画」とあり、このイラストを描いたことを示している。全体の物語に挿絵をしたのは、国貞IIで、彼は師匠豊国IIIの息子で国周の先輩になる。

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200016326/viewer/1

.

団扇絵関係

団扇絵2枚 国周 と一桃国周 国立国会図書館所蔵

この団扇絵は表情が良いので、芝居を思い起こしながら、江戸時代の人は涼しい夏を過ごしただろう。人物の顔は挿絵の顔と当然違うが、役者絵として描かれる基本的な面長、鼻筋の通った描き方がなされている。この絵には、一桃国周という画家名が使われた。この年1863年に、一桃国周という画家名は浮世絵でも何度か使用されたが、継続して使用はされていない。

一枚目の作品は、沢村訥升と市村羽左衛門が描かれている。ところが、第13代羽左衛門は1862年に家橘を襲名し、第14代羽左衛門は1868年に襲名しているので、公式に羽左衛門を名乗る役者は不在だ。歌舞伎年表は正確な記録なので、1863年には市村羽左衛門の名前は当然記載されていない。しかし、当時、羽左衛門は人気があったので、浮世絵では1866年まで羽左衛門が登場する浮世絵は数多く見つかる。以上の事から、歌舞伎年表の1863年の公演記録の中に、(1)沢村訥升と家橘の二人が登場する芝居、(2)団扇に描かれた絵であることから、春から夏までの公演、という二つの条件で調べると次のような演目が見つかった。2月市村座公演「梅八重色香深川」、4月市村座公演「花卯木伊賀両刀」、「恋討文珠知恵輪」。残念なことにいずれの演目も配役名の記載が無いのでこれ以上は現在不明だが、これらの芝居が題材と思われる。

この絵では、羽左衛門(実は家橘)が渋々同意しているが、お金を渡すのを逡巡している。訥升は手を伸ばして、「およこし」とでも言って取り上げようとしている。表情としぐさの様子は、鑑賞者が現場に立ち会ったようだ。さらに、提灯に描かれた紋は、国周が1861年から使い始めている五菱印だ。

2枚目の、福岡貢と油屋おこんの物語は、浮世絵でも描かれているので、物語の内容はそこで説明する。演目は「伊勢音頭恋寝刀」だ。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9369201

.

浮世絵関係

浮世絵検索では279作品が見つかった。主な所蔵は早稲田大学演劇博物館所蔵164点、東京都立図書館所蔵26点、ボストン美術館所蔵84点、其の他として、浮世絵検索には入らない国立国会図書館10点が保存されていた。保管・公開枚数が増えたので、彼の描いた中から興味深い作品や描き方に特徴のある作品を紹介する。

宅開酒宴之図 応需国周画 国周画 ボストン美術館所蔵11.41571a-b

この作品が初めての応需作品と考えられる。役者絵ではなく、何か祝い事の記念と思われる。大きな鯛が盛られご祝儀が賑々しく飾られている。人物の動きは表現されているが、顔つきは役者絵を意識したような描き方だ。

.

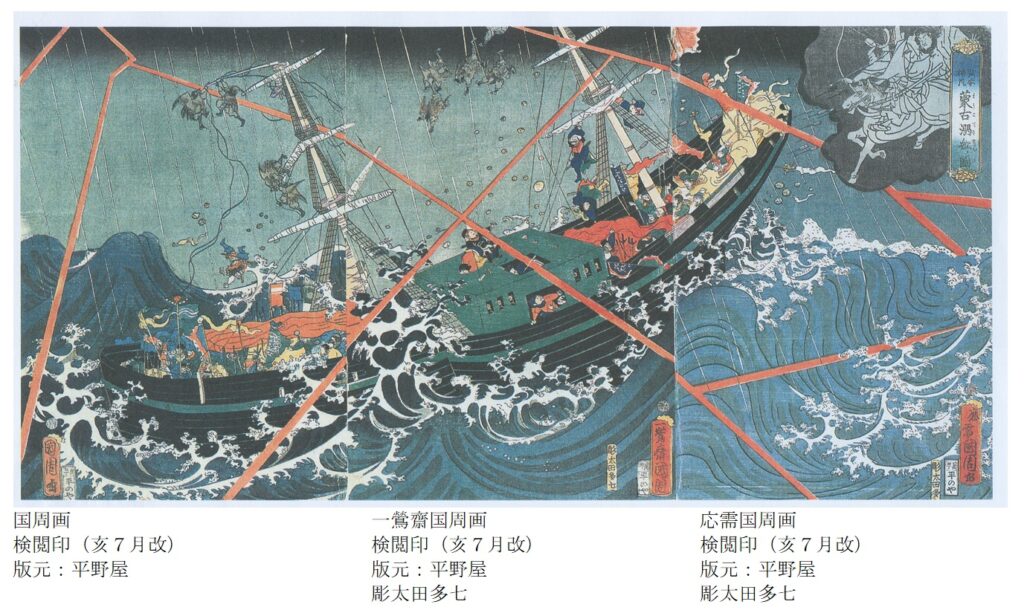

蒙古溺船ノ図 応需 国周画 Amy Newland (53)より

1863年7月の作品で応需国周となっている。活動初期の応需作品としてはこの年2作品あった。1860年の文治4年摂州大物浦灘風之図では、怨霊との争いを主題に描き、国芳とは違ってテーマが絞られていた。この作品は応需と言うことから顧客の要望に応じて、蒙古が台風に翻弄され敗退するという一般的な絵が描かれている。

樋口弘(82,p77)によれば、この年長州藩が赤間関で外国戦艦を砲撃、英国艦が鹿児島を砲撃した。これらの事件を蒙古襲来に擬えた風刺画が出回ったと述べている。この絵もその一つのようだ。

伊勢音頭恋寝刀 一桃国周 ボストン美術館所蔵11.41641a-c

この絵は役者全身を描いた舞台絵、すなわちロングショットの絵だ。油やおこん(澤村田之助)と福岡貢(坂東彦三郎)の争いを相玉屋此六(中村翫太郎)が羽交い締めにして止めようとしている場面が描かれている。田之助演じる「おこん」が料理屋の外に出てきたところを襲われたようだ。おこんは書類を落としてしまったが、柄杓で水でも飲んでおちついてちょうだいと言った表情。国周は顔の表情を描くのがうまく、それぞれの人物の気持ちが絵を見る人に伝わる。この絵は貢が何かに気がついて動きが止まった絵だ。

5月中村座公演「伊勢音頭恋寝刀」の一場面だ。福岡貢は名刀「青江下坂」と鑑定書を頼まれて探し出した。見つけ出したその品物を渡そうと帰る途中に、伊勢古市の遊郭へ立ち寄る。そこには貢のなじみである、油屋おこんが居る。藍玉屋北六などの悪党が名刀と鑑定書を盗み出そうとする。気がついたおこんは刀のさやを入れ替えて悪党をだます。福岡貢が酔っ払って帰る途中、さやが違うことに気がつき貢が慌てて戻ってくる。ところが安物の鞘だったので割れて本物の名刀「青江坂下」が出てくる。妖しい名刀なので次々と悪党を簡単に斬り殺してしまう。そこへ、おこんが取り戻した鑑定書を持ってきて、その刀は本物の青江坂下だと告げたという場面だ。先に紹介した団扇絵の田之助と彦三郎の絵も同じ演目で、団扇絵の方には伊勢音頭で芸者達が踊っている様子がシルエットで描かれている。

.

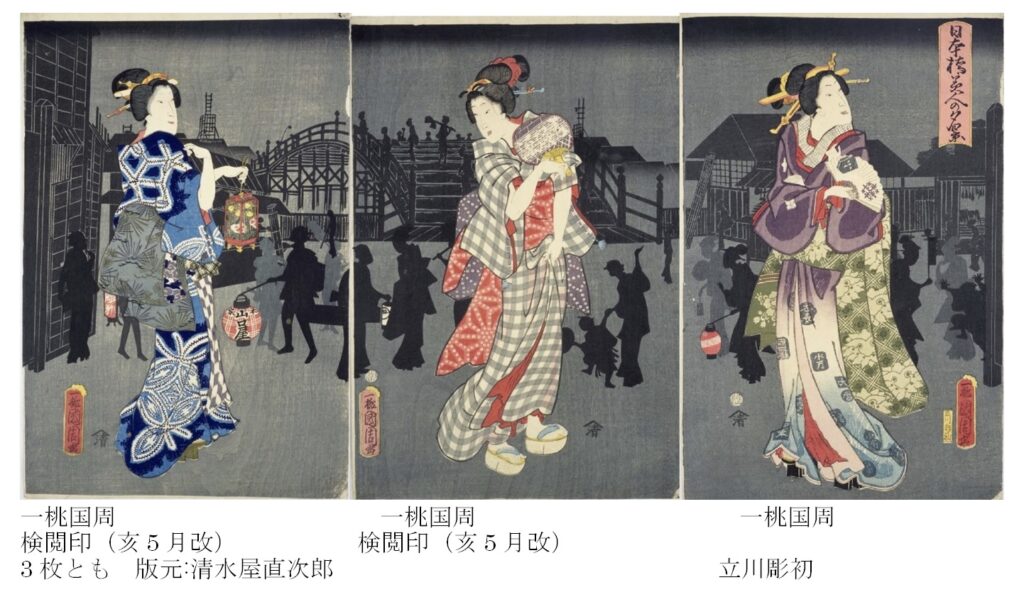

日本橋美人の夕景 一桃国周画 国立国会図書館所蔵 寄別2-9-1-9 00-001~00-003

立ち姿の美人画。背景はモノクロにして人物はカラーで表現している。日本橋のたもとの賑やかな街の様子が夕闇に紛れ、手前の女性達が引き立っている。美人画の巨匠 春信や清長は背景を無地にして処理していたが、国周は周りの様子を丁寧に描き入れたがモノクロで処理したのはなかなか巧みだ。また着物の柄も控えめにしているので、女性が引き立っている。役者名の記載が無いので、国周は女性の顔を自由に描いたと思うが、この頃から優しい、可愛いという印象の顔を描いている。特に中央の女性はあどけない表情で「ぽっくり」を履いていて、可愛いしぐさだ。

.

源平盛桜柳営染 松若丸(河原崎権十郎)、清尼(沢村田之助) 国周画 ボストン美術館所蔵11.41653a-b

歌舞伎年表では、1863年3月、中村座での上演記録がある。その記録には、河原崎権十郎は平家側の武将役である頼國、清玄役は田之助と記載されている。ミディアムショットで描かれたこの絵では権十郎は最後に勝利する源氏側の松若丸を演じているので、一人二役を演じたのかも知れない。背景は全体に桜の花吹雪が描かれ、さらに二人の役者を引き立たせるためにモノクロでうっすらと景色が表現されている。周りの状況は描かれておらず、二人が無言で見つめ合っている。芝居を知っている人なら、特定の場面が想起され感情移入ができてしまう絵だ。このようなミディアムショットの絵が多くなったと言うことは、歌舞伎の人気が高くロングショットで芝居を説明しなくても、描かれた内容を理解する人が増えたことを意味している。1863年頃は、澤村田之助と中村芝翫はトップを争う人気役者だった。田之助はかよわい女性役で人気があった。そのような優しいイメージが描かれている。この絵は何かが始まる印象を与える描き方で、歌舞伎芝居の山場で見栄を切った場面を描いていない。物語の展開は鑑賞者に任されている。

.

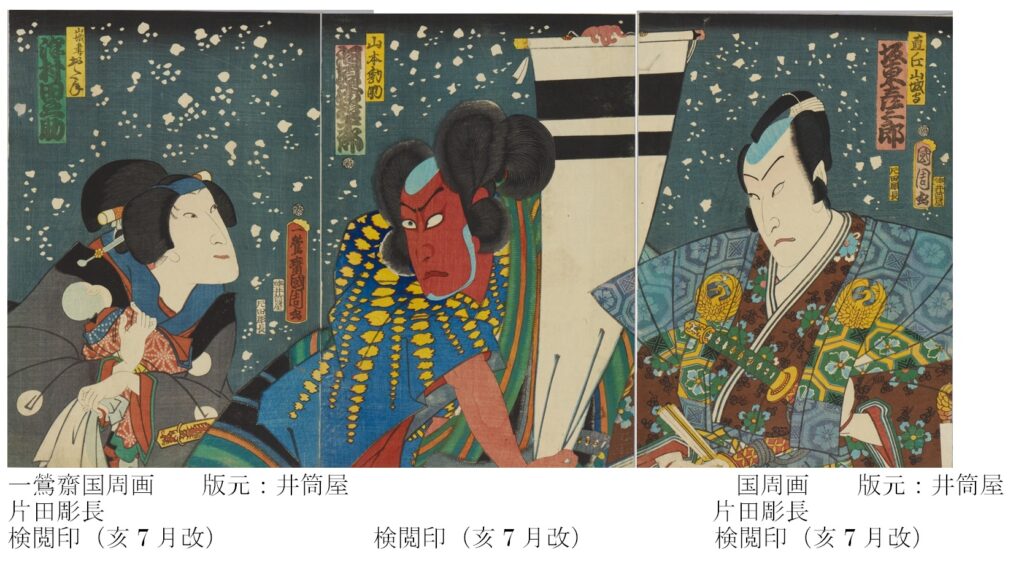

信州川中島合戦 輝虎配膳の一幕 一鶯齋国周画 国周画 早稲田大学演劇博物館所蔵 007-2825、2826,2827

のぼり旗で兼続(右)から顔を隠した勘助(中央)は子を抱く妹のおたね(左)になにやら尋ねている。おたねの屈託無い顔が気持ちを伝えている。一方、のぼり旗で勘助の顔の表情が読めない兼続は疑惑のまなざしだ。右の直江山城守兼続は上杉の家臣、左はその妻おたね。中央は山本勘助だが、彼は上杉のライバル武田信玄の優秀な軍師だ。物語は、優秀な軍師山本勘助を上杉側が取り込もうと画策する話だ。それぞれの表情に気持ちが描かれている。

.

中村芝翫 国周画 早稲田大学演劇博物館所蔵100.3945、100-3946

この2つの絵は、同じ物語で、検閲印は同じ年の8月だが、異なる版元から発行されている。8月守田座で上演された、「四海大和望月駒」「優平家曲拙」の一場面だ。駿河屋の絵は、中村芝翫(景清)が暴れていて、坂東三津五郎(人丸)と亀蔵(佐次大夫)が乗った舟は遠くに描かれ状況を説明するロングショットだ。越嘉の作品は登場人物が横並びに描かれ、全員がひとつの場面を表したロングショット。これを比較すると、1枚目は人物をクローズアップして描いて動きをより強調しているし、また物語の時間的経過を表現している。越嘉版は定番で、横一列に役者が並んだ舞台の描き方だ。駿河屋版は中村芝翫が大暴れしている様子を強調している。この2枚で物語の展開が見えてくる。

.

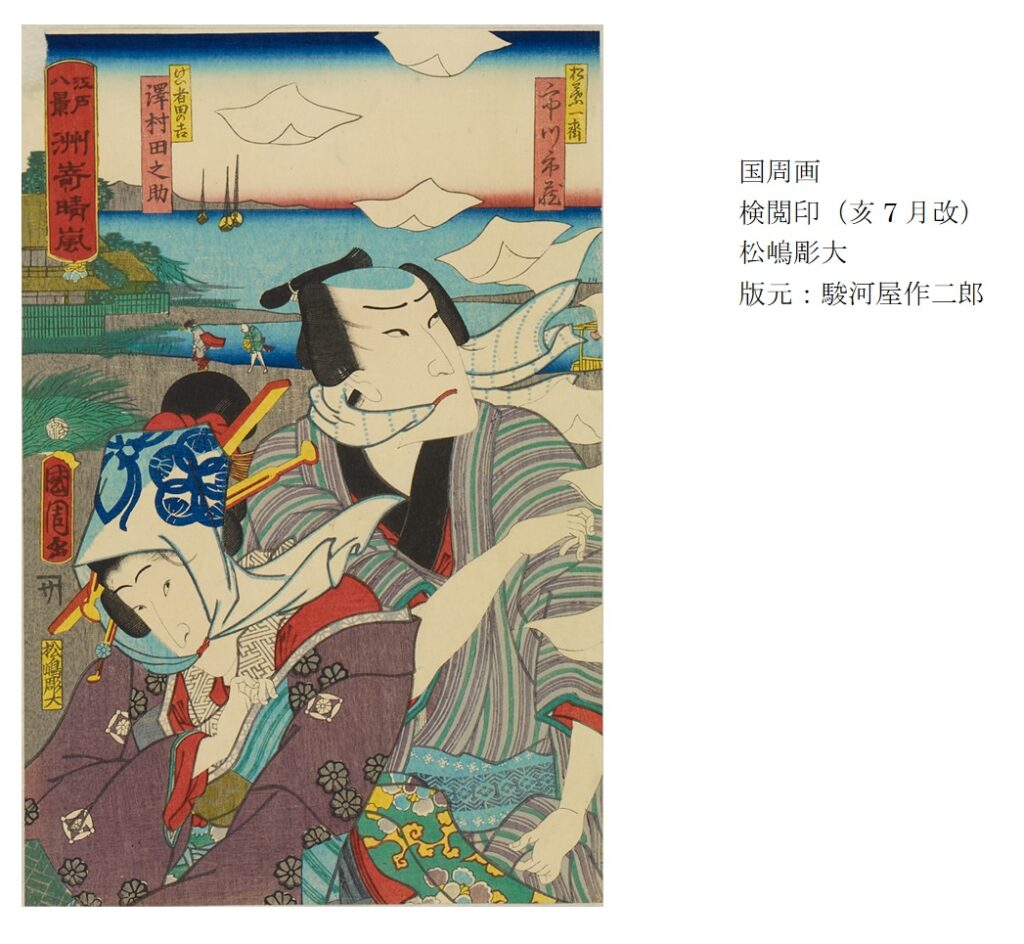

江戸八景 洲崎晴嵐 国周画 演劇博物館所蔵500-1204

この絵は、背景に風景を描いた絵だ。これまでも国周は背景を丁寧に描く作品はあるが、この作品は遠景も丁寧に描いている。風が強く紙は飛ばされている、さらに遠くを歩く人は風に向かって歩くようだ。その向こうには海に浮かぶ舟も見える。腰から上の構図でありながら状況説明まで含めた構図の絵だ。人物を前後に配して丁寧な背景を描き全体の構成がバランス良く描かれている。この江戸八景揃物の背景はいずれも丁寧に描かれていて素晴らしい。ここで紹介した以外の江戸八景には、日本橋夕照(演劇博物館500-1201)、金龍山苔雪(演劇博物館500-1203)、永代帰帆(演劇博物館500-1202)、待乳山晩鐘(演劇博物館500-1206)などがある。国周は、この1963年に6枚の風景画を発行しているが、その後に風景画を描いていない。しかし、ここで紹介したように、役者絵などの背景に丁寧な風景を描いていた。

.

源氏の若 近江八景 遊覧之図 一桃国周画、国周画 ボストン 00.1248a-c

このような源氏絵は枚数が少ない。この絵では背景に遠くの橋や舟や松の木がモノクロで描かれ主役を引き立てるように描かれている。姫の着物の柄は艶やかな花模様でそれだけでも十分見とれてしまう美しさだ。女中の柄は暗い色でまとめていて姫の着物を引き立てている。国周の美人画はあまり評価されていないが、このような華やかだが世俗的な絵を描く。いわゆる美人画は、見る人が女性の面立ちや仕草に集中するように着物はトーンを抑えて描く。しかし、国周は花魁や若い娘を描く時に、着物の柄など派手で華やかに描く。鑑賞者は着物の派手さに目を奪われてわくわくした印象を持ってしまう。それは美人を鑑賞するような美人画にはならない。画家名に関して、ボストン美術館は「一投国周」としているが、「一桃国周」と読める。この年の源氏絵として演劇博物館所蔵の「源氏廻君富士見亭遊覧之図」もある。

.

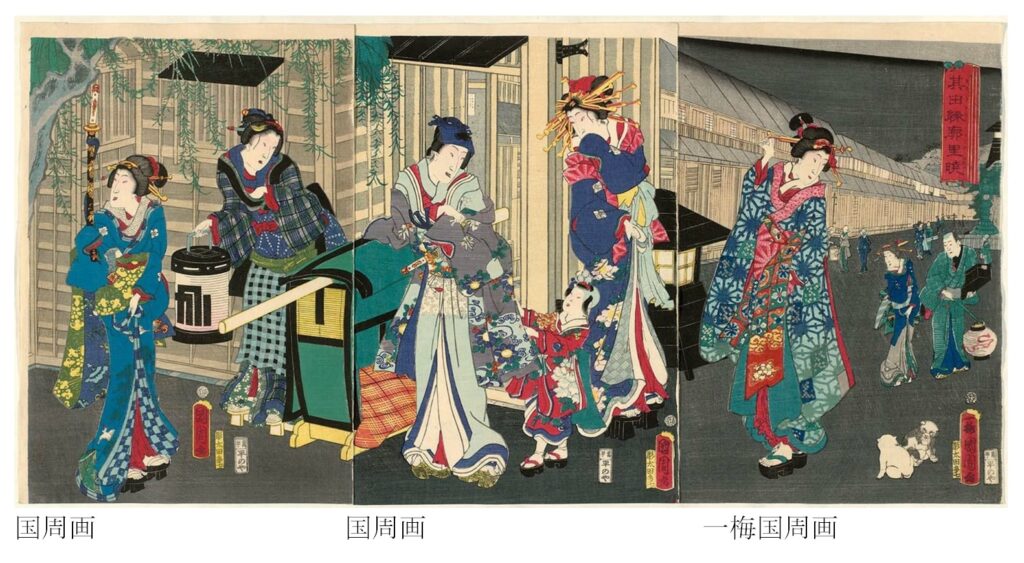

其田練廊里暁 国周 国周 一梅国周 ボストン美術館所蔵11.41861a-c

ロングショットで描かれた源氏絵。遊郭で客の朝帰りを禿が引き留めている情景を表現している。中央の二人が主役で、周りの女性達の視線がばらばらなので、その場のその時の雰囲気を醸し出している。右側の紙面で遠景を描き奥行き感を出している。

.

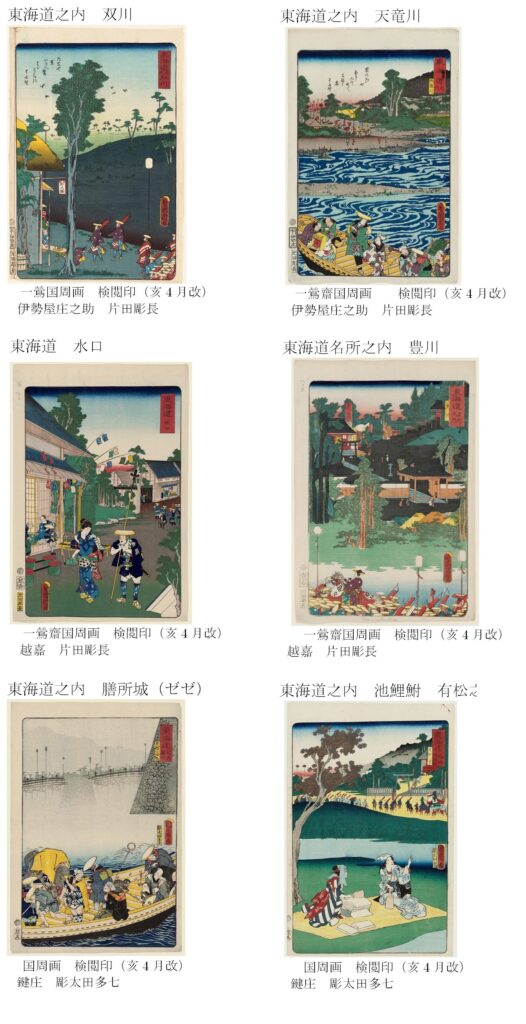

風景画6作品 一鶯国周 一鶯齋国周 国周 主にボストン所蔵 11.45044

この年だけ、国周が描いた風景画は6作品ある。国周が描いた風景画はわずか6枚しか見つからないが、全て縦構図という特徴がある。これらの国周の絵は描かれた人間の役割が無視できず、風景画としては成立しないかもしれない。出版は伊勢庄(伊勢屋庄之助)、越嘉(越前屋嘉十)、鍵庄(鍵屋庄兵衛)の3人でいずれも東海道五十三次を題材としている。人物は描かれているが風景の一部で、人物を主題にして描いてはいない。晩年には舞台の役者絵以外も描いているが、いずれも絵としては人物が主題で、ここで紹介するような風景画としては、この6枚だけだ。

これらの絵は、御上洛東海道という揃い物の一部だった。鈴木敏夫(57)によれば、将軍家茂の上洛を当て込んで御上洛東海道と俗称される東海道の揃物が多くの絵師版元によって刊行されたとしている。其れは多くの残された作品群からの判断としている。山本野理子(58,59)は御上洛東海道シリーズ全162図あり、歌川派の総裁として歌川派豊国IIIが版元以上の統括責任を負い、国周など16名の歌川派絵師による合作として制作の指揮を執ったと記述している。名所風景に描かれた武者行列は明らかに家茂とわかる表現は避けている。笹竜胆は源頼朝の紋として認識されているが、とりわけ家茂上洛を描いた錦絵は悉く頼朝の上洛に仮託されたと記述している。

旅の最初の場所は天竜川で、国周は激しい流れの天竜川を描いている。渡し船に乗る多様な旅人が描かれ楽しそうな雰囲気が伝わる。双川では峠を歩む足軽を描いている。6点の風景画の中でこの作品は鑑賞者にいろいろな思いを想起させる傑作だ。次に訪ねたのは豊川で、大名行列が通る所から離れた山の中に豊川稲荷であろうか大きな神社が見える。この描き方は掛け軸などで描かれたタイプの水墨画のように、近景と遠景を書き込む描き方だ。その次は池鯉鮒(今の知立市)で、女性が砧打ち(木綿の反物を叩いて柔らかくする)しているのだろうか、そんな作業の遠くを大名行列が進んでいる。有松之景とあるので、木綿に藍染めをした有松絞りの生産地として知られる池鯉鮒(ちりゅう)だ。その次は水口宿で、賑やかに飾り旗がはためく通りで、足軽が宿の女らしき女性と立ち話、縁側では侍が宿の主人に茶を出してもらって一休みしている。無事一日が終わった安堵が漂う。最後は膳所城(ぜぜじょう)で琵琶湖に張り出した城で後ろは湖に囲まれていた。この膳所城の絵は、背景に大きな石垣が描かれ、遠くの風景はモノクロに近い色でぼんやり見える。一方小舟は一部が描かれ、舟客は何人も描かれ雑然としている。目立つのは舟客だが、猿回し、馬引き、タバコを吸う人などなど主役が定まらない。国周は旅の様子を散文的に表現しようとしている。このことから、膳所城の絵だけは風景画として取り上げるのは適切ではないかもしれない。

以上のように、風景画風でありながら、上洛の様子(武者行列)を風景に溶け込ませる様に描いた作品だ。全て縦構図で描かれているが、これは後の画帖作成などを意図した豊国IIIの指示だった可能性が高く、国周の絵師としての個人の判断ではなかったようだ。

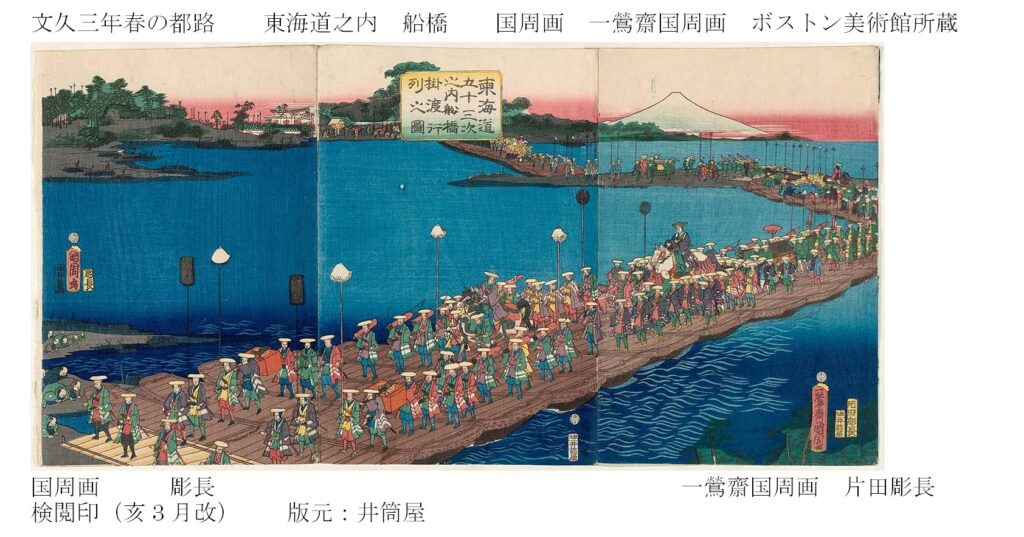

.

以下の2作品は風景画ではなく、主題が大名行列だ。ロングショットで粛々と進む大名行列が描かれている。鈴ヶ森行列之図では画題かと思う右端に大きな碑が描かれ、「なみあぶだぶつ」とある。すなわち、鈴ヶ森刑場のそばを大名行列が通る図であるが、殿様の籠に笹リンドウの家紋が見える。文久三年春の都路の絵では、大名行列が舟を並べた仮の橋を粛々と進む様子を描いた絵だ。この二つの作品も御上洛という一大イベントにあやかって描かれた作品だった。

.

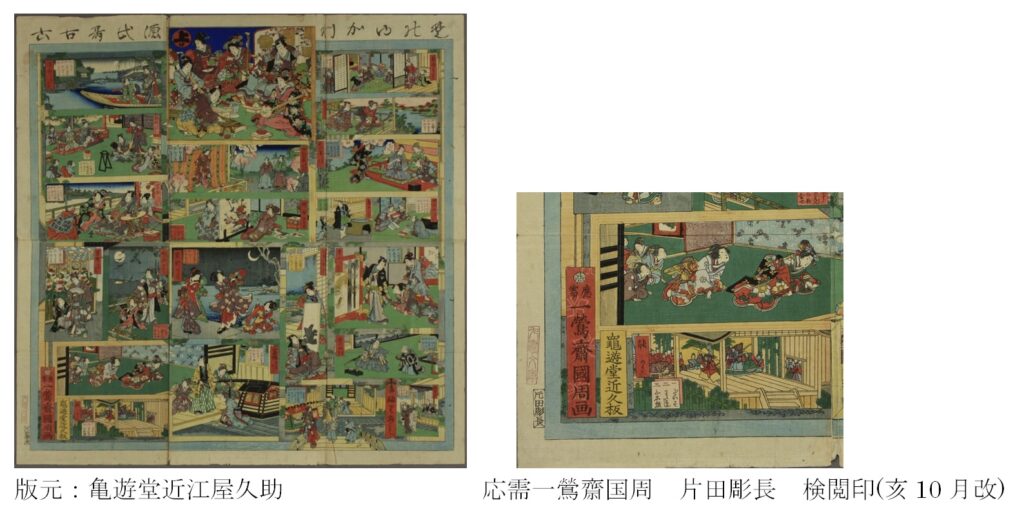

そのゆかり源氏寿古六 応需一鶯齋国周画 早稲田図書館所蔵、文庫30B0226

これは双六だが、検閲を受けている。検閲印は(亥年/10月/改)なので、1863年の作品であり、出版は亀遊堂近江屋久助。大判を6枚合わせた作品。原本は72cmx72cmと大きく、大判(26cmx39cm)を組合わせてある。この例からも、絵師の描いた物はすべて検閲を受けていたと考えられる。さらにこの作品は一鶯齋国周の名前で応需作品だ。

.

***** 1864年 元治元年 文久4年 子年 *****

挿絵の分野では1作品があり、団扇絵は7作品あった。浮世絵は410作品と数量が増えた。ほとんど腰から上のミディアムショットの芝居絵。全身を描いた立ち姿の役者絵は少ないながらもあった。源氏の君といった絵は1枚だけある。

挿絵関係

水鏡山鳥竒譚(美津加賀見山鳥奇譚) 2編下、3編 鶴亭秀賀作 一鶯齋画 国周画

この資料は、初編は1863年に発行され、物語が継続し翌年も発行されている。検閲印は(子4月改)、また別のページには(子6月改)の印が押されているので、2編、3編の絵は1864年に描かれていた。武者絵の様な激しい動きの絵はないが、表情豊かに描かれていた。この絵では、右側の男二人がひそひそ話をしているが、顔つきは険しく物語を暗示している。

団扇絵関係

この年、団扇絵は7枚が保管されている。画家名は年玉印で囲まれた「国周画」が使用されているが、さらに、それとは別に五菱年玉印が使用された例があった。描かれた人物は国周らしい優しい顔つきや微笑んだような表情の絵だ。背景として描かれたボタン、菊、朝顔、アヤメ、アツモリソウなどの植物画は丁寧でリアルな表現だ。

.

浮世絵関係

浮世絵検索では世界中で410作品が保管・公開されていることがわかる。演劇博物館所蔵は256作品、ARC所蔵は79作品、東京都立図書館所蔵は84作品、ボストン美術館所蔵は84作品あった。

追善絵 一鶯齋国周 ウィスコンシン大学マディソン校所蔵

追善絵が描かれたのは、元治元年12月で戒名をもらっていた。ここで、和暦と西洋歴の関係を説明する必要がある。和暦は太陰暦で、西洋歴は太陽暦の関係で、若干ずれが出る。江戸時代には閏月を用いて修正していた。この追善絵は元治元年12月15日の日付けとなっているが、西洋歴に直すと1865年1月12日になる。従って、「豊国IIIは1865年に亡くなった」というのが正しい。しかし、浮世絵を見ると元治となっていること、1865年には豊国が残した作品は無い事、時系列に並べて考察するという事から、整理する都合上、豊国の死亡は1864年として扱うことにした。

この追善絵は国周が描いたが、豊国IIIにもらった「一鶯齋国周」を名乗り、豊国に敬意を示して「門人一鶯齋国周」と名乗った。現在は豊原国周として知られているが、1864年の時点でもまだ「豊原」の名字は使っていない。また年玉印や五菱印でもなく、国周の文字である落款を押している。国周が描いた役者への追善絵、たとえば1865年市川市蔵、1878年澤村田之助などには年玉印が使われていた。この落款と同じ字体の物は1858年教草朝顔物語8編でも使われている。河原崎玉太郎追善絵では 歌川国周を1867年卯年4月に名乗って同じ字体の落款を使用している。この落款の使用は限定されていた。

.

深川八幡 国周画 ボストン美術館所蔵11.40528

立ち姿の絵で、美人画というより深川八幡をイメージした絵。背景を簡略化し足下に雀を配した。現代から考えると高下駄履きは興味深い。

.

曽我もよう侠御所染 国周画 ボストン美術館所蔵

市村座2月公演の演目。役者は市村羽左衛門となっているが、羽左衛門を名乗る役者は公式な記録では存在しない。13代市村羽左衛門は1862年暮れに4代目市村家橘を襲名している。従って、歌舞伎年表は公式の市村家橘で記録し、国周は人気のあった名跡市村羽左衛門の名前を使用した。公式には市村羽左衛門の名跡は1863年から1867年まで空席だ。

この演目は大当たりしたようで、異なる絵柄で多数の版元から発表され、それが保管・公開されていた。全て同じ検閲印(子2月または3月改)なので絵毎の説明は省く。さらに多くの彫師や版元が関与しているので、それは絵毎に記載する。ボストン美術館のアクセス番号は絵毎に記載した。

演目筋書きは不明だが、登場人物名からある程度ストーリーが見えてくる。

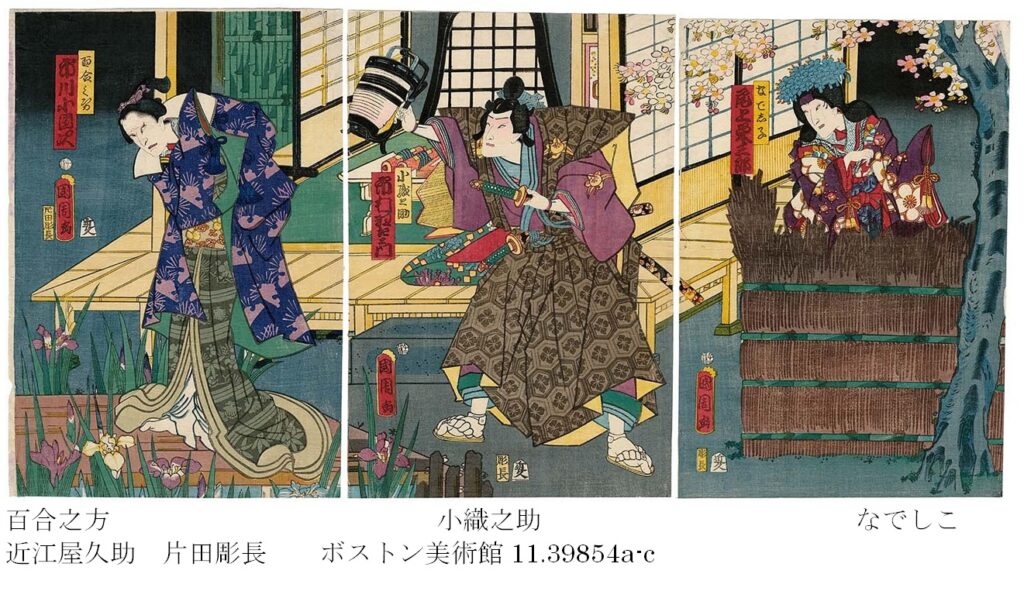

百合之方の場面

何らかのトラブルがあったのだろうと思われるが、武家の奥方、百合之方が妾の時鳥を襲う。帯を掴んで引き寄せ小刀で切り付けている。その場面がミディアムショットで激しい動きの殺意を描いた作品が3種ある。その次の場面では、百合之方が怪しい奴だと小織之助に見咎められている。百合之方の娘なでしこ姫が垣根に囲まれている意味は不明だ。

.

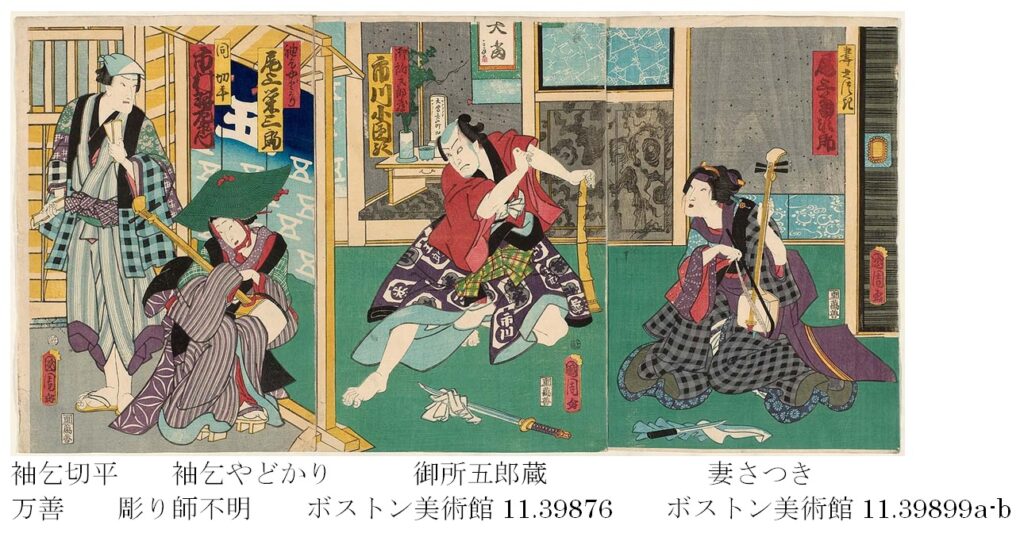

五郎蔵夫妻と切平夫妻の場面:

がらりと変わり御所五郎蔵と妻さつきは何らかの深刻な事情があるようだ。五郎蔵の前に、刀の刃に布を巻き付けて置いてあることから、切腹を覚悟したと考えられる。妻と最後の尺八、三味線で世を儚んでいた。そこへ、その音楽に釣られたのか、芸人の切平夫妻が尋ねてきた。深刻な面持ちで最後の時を忍んでいたのを乱されて五郎蔵はカッと怒る。

次の場面は、五郎蔵は切腹しようとし、すでに血が滲んでいる、妻も見届けようと覚悟している。部屋には既に線香が焚かれている、深刻な場面だ。気になるのは五郎蔵の前に、意味ありげに小判が置かれている、この金は何だろう。同じ部屋では切平の妻が書状を手に、切平に事を収めようとなにやら言っているが、切平は怒りが収まっていない。

.

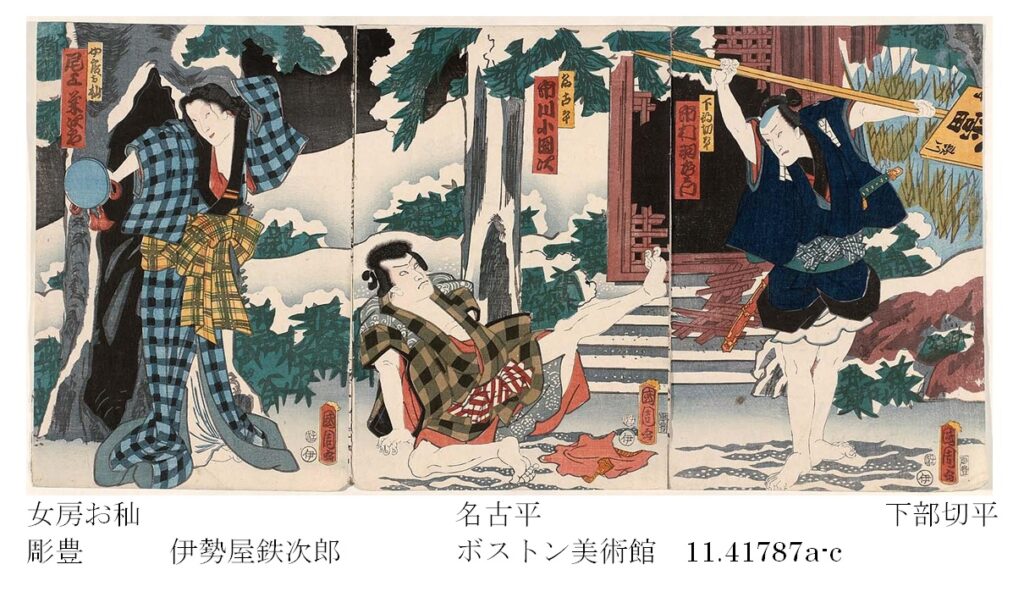

お堂の前の場面:

お堂から扉を破って帯刀して飛び出してきた切平が町民の名古平夫妻を襲っているが、殺そうとしているわけでは無く看板の棒で叩きのめそうとしている。

同じ状況場面だが、今度は裃に身を固めた古平が長刀を持ってお堂から扉をけり破って飛び出し、名古平の妻は大木の室から同じように長刀を持って飛び出してくる。ここで襲われたのは、最初に登場した小織之助だ。

.

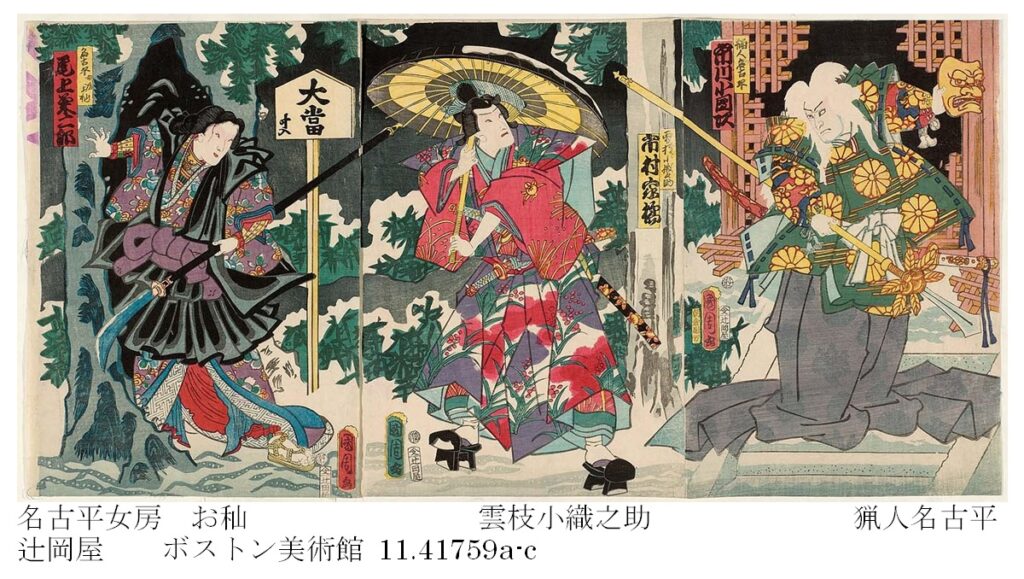

この一連の作品を見ると、国周はロングショット、ミドルショットで芝居の場面を捉え、物語を庶民に伝えようとしていたと思える。主役は次々変わる。最初は時鳥と百合之方、百合之方と小織之助、御所五郎蔵と切平夫妻、切平と名古平、名古平夫妻と最初の小織之助と話が一回りして繋がっている様だ。ロングショットで話の展開を表現し、ミドルショットで百合之方が時鳥に襲いかかる場面に迫力を持たせていた。

.

双蝶色成曙(ふたつちょういろのできあき) 国周画 ボストン美術館所蔵 00.1246a-c

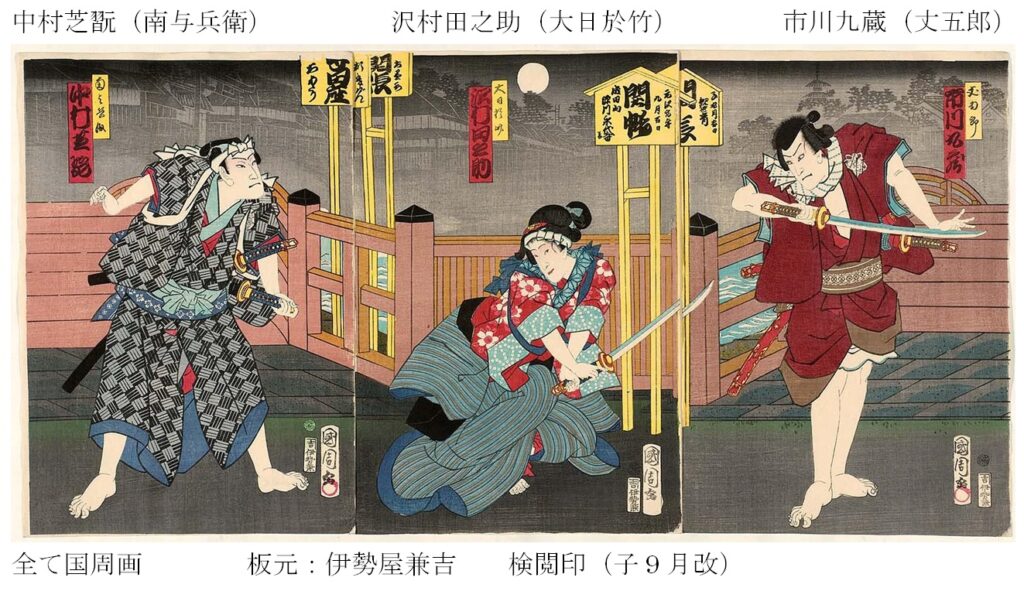

ほとんどの構図はミディアム(腰から上)の役者絵であり、生き生きとした表情や動きを感じさせる描き方だ。鑑賞者は物語がすぐ理解できるような描き方だ。もちろん、枚数は少ないが、ロングショット(立ち姿の芝居絵)も描いていた。次に紹介する中村芝翫、澤村田之助、市川九蔵のロングショットの絵では、田之助が敵討ちをしようとしているが、なよなよとした姿で、か弱い女性の仕草をうまく描いている。これではとても彼女は敵を討てないと思わず心配、同情してしまう絵になっている。これは、ミドルショットの構図では描けない。

これは、10月守田座で上演された演目で、歌舞伎年表では中村芝翫(南方十次兵衛)、沢村田之助(娘お竹)、市川九蔵(幻竹右衛門)となっている。大日如来の化身であったお竹が敵を討つ話だ。

.

甲子曽我の大黒柱(きのえねそがのだいこくばしら) 国周画 ボストン美術館所蔵 11.41841a-c

下部磯平(市川九蔵III)、鳥山秋作(中村芝翫IV)、白縫姫(沢村田之助III)の3人、芝居は守田座で2月上演。ミディアムショット(腰から上)の構図で中村芝翫が啖呵を切る様子が描かれている。国周の得意とする顔の表情が豊かだ。白縫姫は妖術使いで、蜘蛛を操って活躍する物語だ。

.

澤村田之助、澤村訥升、中村芝翫 国周画 ボストン美術館所蔵11.41731a-c

この絵はロングショットの舞台絵として描かれ、人物のしぐさで物語が読める。訥升が演じる男は、寝床からやっと起き上がり、深刻な面持ちで煙草を吸う手を休め、立ち去りかけた妻白梅(田之助)となにやら深刻な話をしている。芝翫演じる伊達五郎は襖の陰でそれを盗み聞きし、したり顔で立っている。どんな情報が漏れたのか興味がある。残念なことに、この絵が描かれた正月前後の公演を歌舞伎年表で調べたが、役者、配役で一致する演目は無かった。

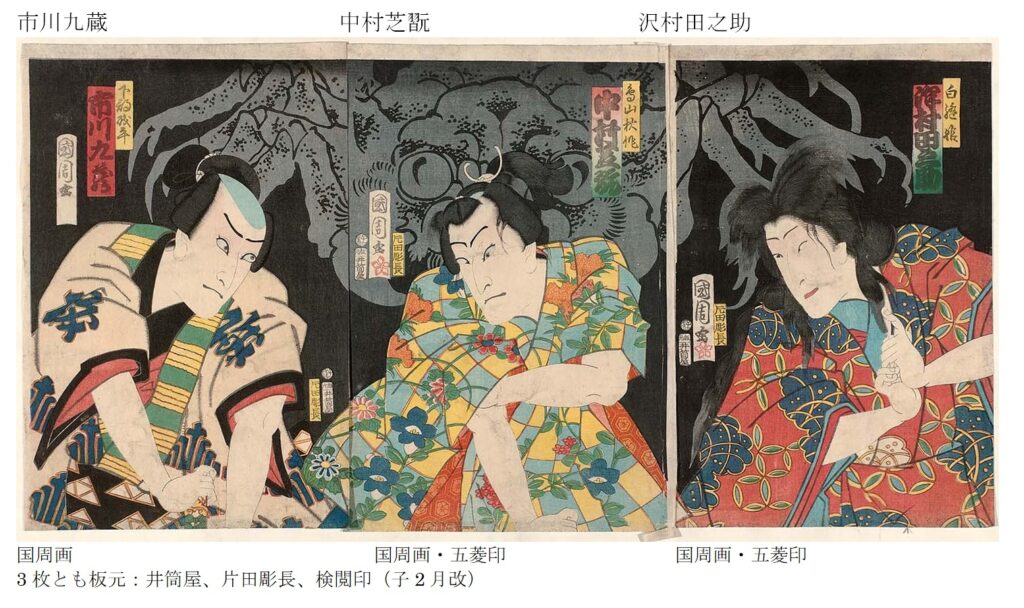

この作品の中の屏風の絵を加筆した人が居る。署名は音心筆とあり、国周が使っていた五菱印が押されている。なぜ、国周の絵に国周でないものがこの五菱印を捺印したのか不思議だ。五菱印が捺印されているが、「音心」は国周門人の守川音次郎かもしれない。

.

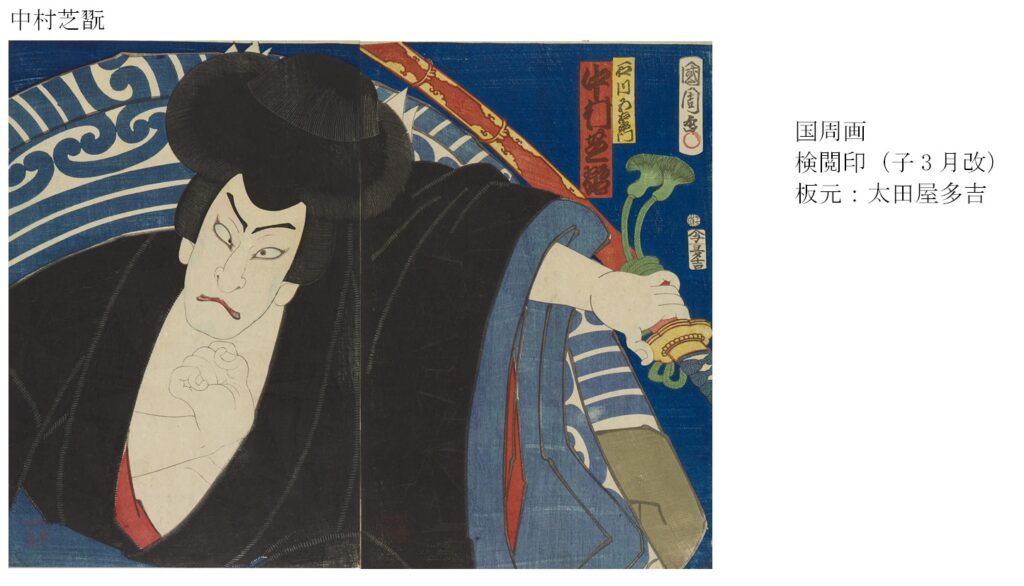

中村芝翫(石川五右衛門) 国周画 早稲田大学演劇博物館所蔵 101-0697

国周は2枚組の紙面に役者一人の迫力のある作品をいくつか描いているが、この絵が彼の作品のなでも最も古い物と思われる。現代のグラフィックアートのような構図だ。左手で掴んだ刀に動きがあり、右手が懐から出てくる様子で全体に勢いのある絵だ。このような構図の作例としては1866年に大谷友右衛門を描いた絵がある。この絵は3月に描かれている。1863年3月4日から守田座で「けいせい面影桜」が上演された。中村芝翫は盗賊松若を演じた記録はあるが、石川五右衛門ではなかった。国周は極悪人石川五右衛門に置き換えて絵を描いたのだろう。

.

東都三十六景之内 国周画 早稲田大学演劇博物館所蔵500-2503

市村羽左衛門の役者絵としてではなく、描かれた背景に注目した。1863年の江戸八景洲奇晴嵐の作品と同様に、遠景としての日本橋とそこを行き交う武士、商人、旅人を丁寧に描き臨場感がある。ここだけでも素晴らしい街景画として成立する。

.

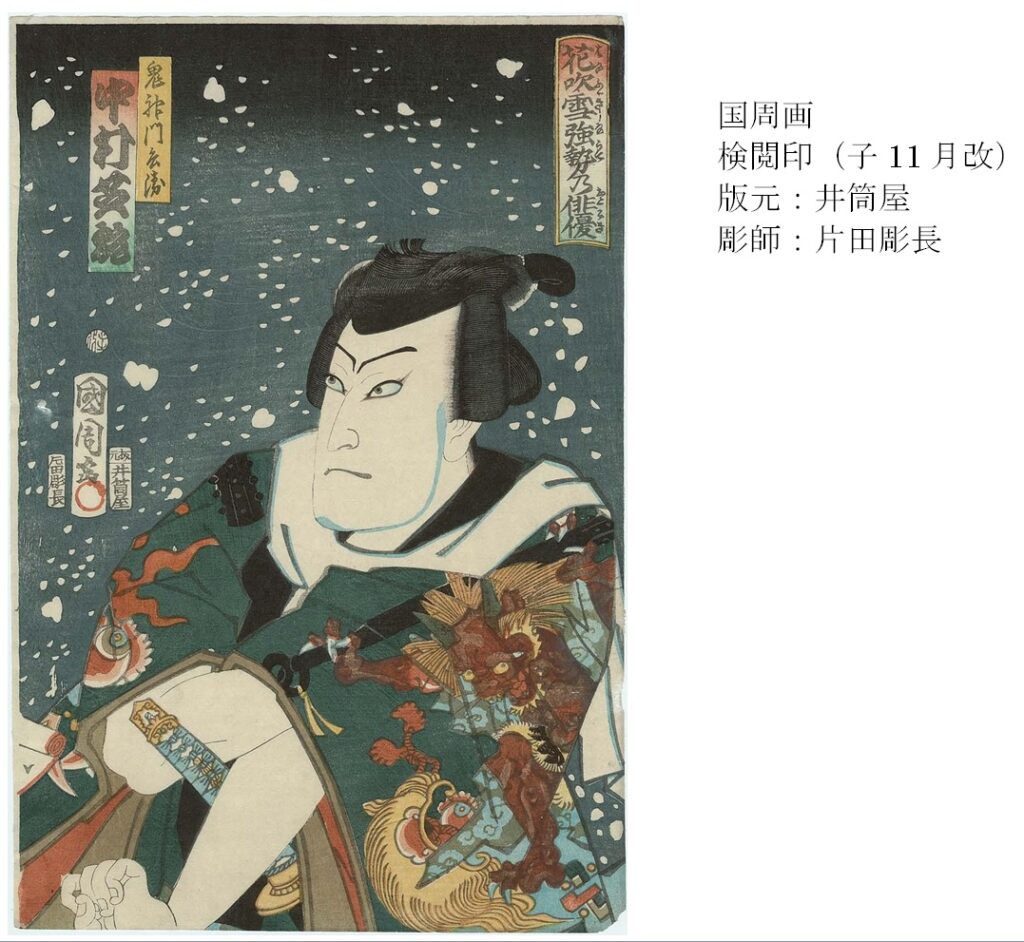

花吹雪強勢乃俳優 中村芝翫 国周画 ボストン美術館所蔵11.40604

このように、背景に雪が舞う絵がこの年何枚か描かれている。いずれも役者のポートレート風の絵で、表情やしぐさは役者絵としてお決まりのパターンだ。しかし、役者の顔の描き方が定まってきた印象を受ける。この絵では役柄に合わせて、芝翫の顎をがっしりとした絵に仕上げている。

.

御祭禮 国周画 国立国会図書館所蔵 本別9-28 07-089

この絵は、威勢の良い若衆を描いたいくつかの作品のひとつだ。この絵に注目したのは、背景に国周以外の絵師が絵を加えた点である。この絵には、菊の花が描かれた額のような物が飾ってある。その絵を描いた絵師は「国音筆」と署名し年玉印が押してある、つまり「歌川国音」と読める。絵は竹垣に支えられたような菊の花だが葉も含めてさらっと描いたようなイラスト画だ。しかし、歌川派の絵師で、国音という絵師は知られていない。一方、国周の弟子として守川音次郎が居る。彼は、国周の1863年の假枕巽八景に「国周門人音次郎」としてイラストを描いていた。同じ人物が1864年5月には歌川派の絵師として国音を名乗ったのかもしれない。守川音次郎は1869年頃から守川周重、または歌川周重として活躍したことは知られている。従って、「国音」が周重であれば、国周の弟子の時代から周重になるまでの間を埋めることになる。岡本裕美(24,p347)によれば、国周は「少し絵が描けると誰彼なく名を与えていたようだ」とあるので、これも全く不明の別人かもしれない。

https://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1313325&contentNo=1&outputScale=2

.

源氏君鵜飼御遊覧図 国周筆 一鶯齋国周画 早稲田大学図書館所蔵 文庫30.b0222.pdf

若殿と姫の物語。着物の柄が賑やかで、楽しい雰囲気を描いている。左手の浅瀬では、女性達が鵜を使って魚を捕っている。捕れた魚が笊に盛られ持ち込まれている。姫と若殿がなにやら談笑していて、若殿は左手を伸ばして、女性にお酌させている。しっとりと風情を楽しむような絵ではない。役者の芝居絵を大量に描き始めたが、このように自然を背景にし人が景色に溶け込むような絵も国周は描いた。背景は広々として遠近感も出ている。このような描き方は、1884年(明治17年)に発表された「現時五十四情」へと引き継がれていった。

.

***** 1865年 慶應元年 丑年 *****

国周が描いた挿絵の本はなく、団扇絵は13作品あった。その団扇絵の中に師匠豊国IIIの絵柄を使ったと思われる作品がある。浮世絵は633枚と急激に枚数が増えてきた。ほとんどがミディアムショットで描かれた役者絵であり、国周は江戸の人気役者絵師になった。

挿絵関係

未発見

団扇絵関係

この年、団扇絵の枚数は14作品あった。

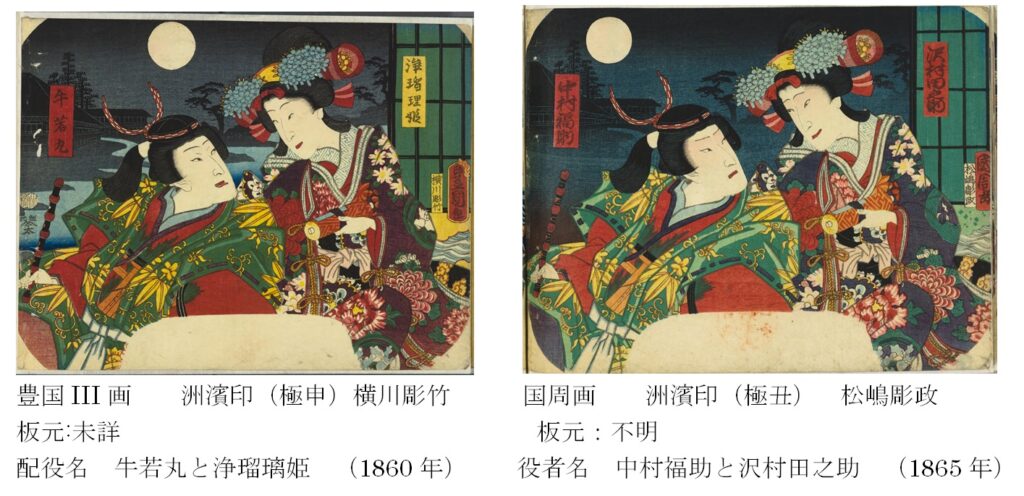

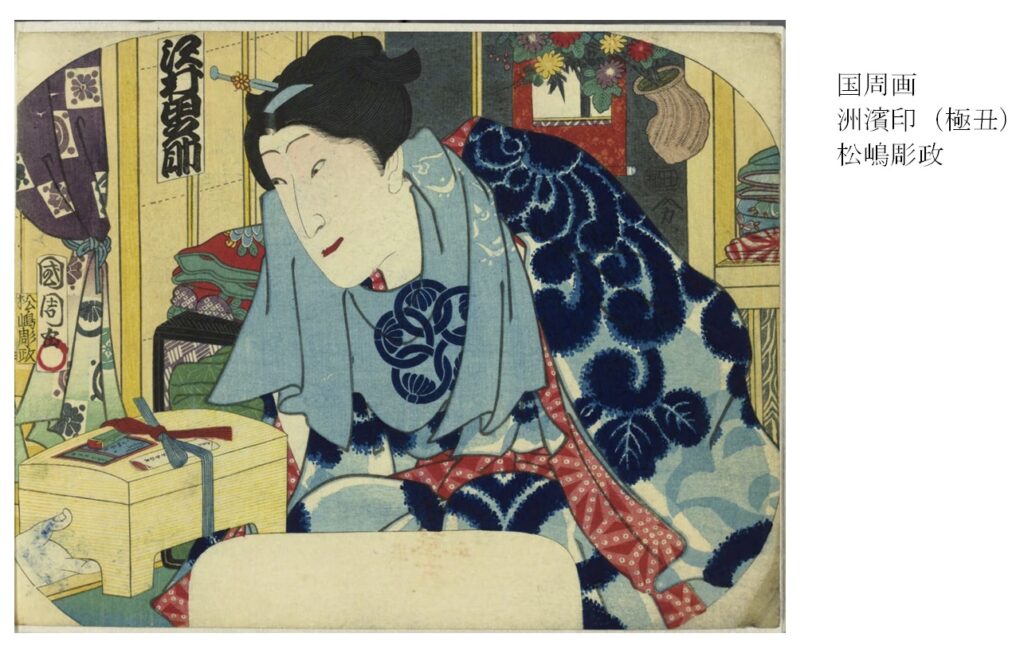

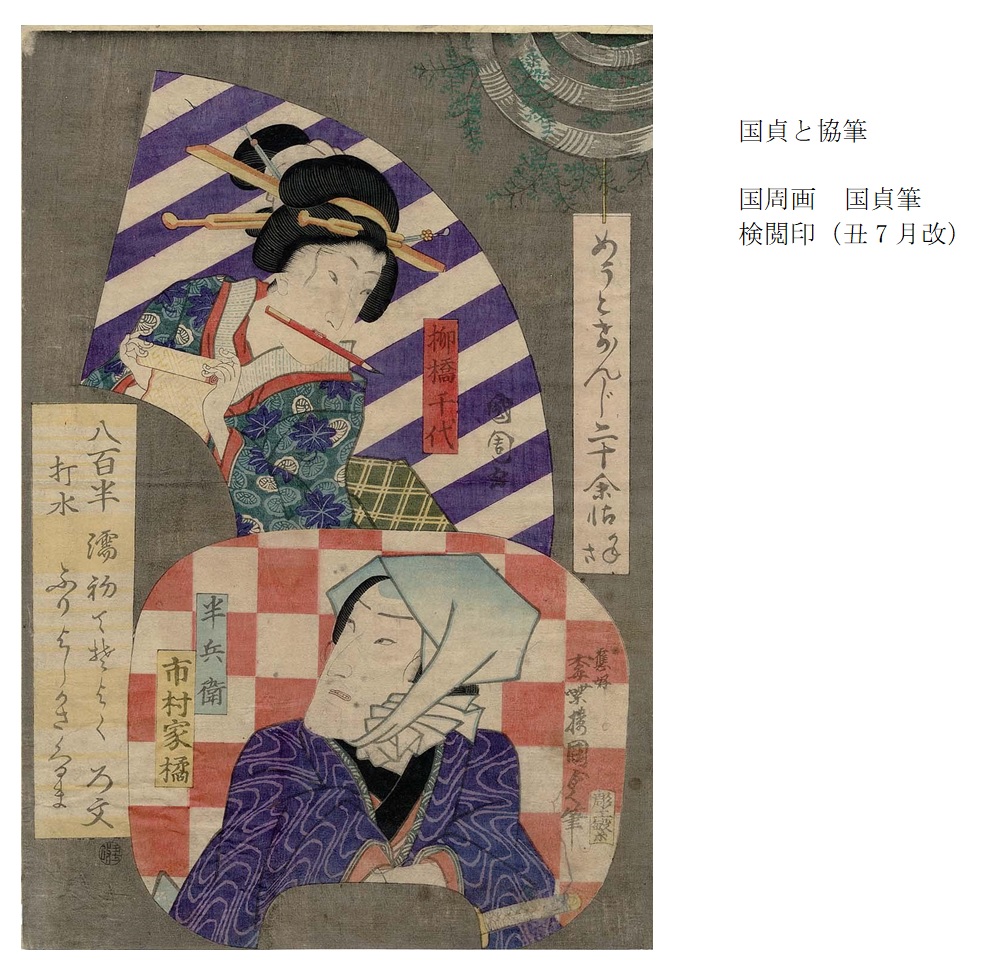

牛若丸と浄瑠理姫 国周画 国立国会図書館所蔵

この団扇絵は、「浄瑠璃姫」と「牛若丸」のおとぎ草子の物語を題材にしている。浄瑠璃姫は牛若丸と結ばれるが、浄瑠璃姫が牛若丸が死んでも生き返らせるという話の主人公。1859年安宅の勧進帳に続いて2作目の版木利用とも思われる作品だ。豊国IIIの絵は1860年に発行されている。国周の描いた絵の発行年は左側に暗くなって読みにくいが極と丑年の記載があるので1865年の発行である。二つの絵に微妙な違がある。その違いは(1)男女の唇や黒目が異なり表情が微妙に異なる、(2)月の位置が異なる、(3)川の色の摺が違う、従って国周の作品は川ではなく池にも見える、(4)豊国IIIは配役名記載し国周は役者名をの記載した。1859年、豊国が描いた安宅の関勧進帳を国周が一部の顔を描き直しているが、その作品に比較しても、驚くほど師匠の描く役者イメージに近い顔を描くようになった。

.

澤村男前 国周画 国立国会図書館蔵

澤村田之助が楽屋で贔屓からご祝儀を受け取っている。何が入っているのだろうかとうれしそうに受け取っている、その表情が良い。国周はこの様に微妙な表情表現が巧みだ。

.

浮世絵関係

浮世絵検索の枚数は 633作品、一鶯齋国周の署名は非常に少なく、多くの浮世絵は国周の署名だった。ほとんどが、歌舞伎を題材とし、腰から上を描くミディアムショットの絵であった。浮世絵検索ではこの年に豊原国周の署名がある浮世絵が2作品出てくるが、年次判定が誤りで、この年に豊原国周の署名した作品は見つからなかった。歌舞伎以外では「当世美人揃」JAODB、「京都嵐山」(ボストン 00.1063-5)、「高輪」(JAODB)などの作品があった。

千里飛ノ駒 国周筆 ボストン美術館所蔵 11.41664

主役を引き立たせるために、背景は暗く、無地という無難な描き方が多い。しかし、この絵は背景に丁寧な書き込みをして、それをドットで網掛けしているので、役者の表情が浮き上がってくる。このように背景を丁寧に描き主役を引き立てる様に手をかけたミディアムショット作品絵が数多くある。

.

河原崎権十郎 国周画 (次左図) ボストン美術館所蔵 11.40599

井筒屋から発行された役者絵揃い物の一枚。アヤメを背景に何人もの役者が描かれていた。揃い物の番号として10枚ある。全て4月に検印を受け、いずれも彫栄が彫っていた。1番は坂東彦三郎、2番は沢村田の助、3番は澤村訥升、4番は河原崎権十郎(ここで示した絵)、5番は中村福助、6番は市村羽左衛門、7番は坂東三津五郎、8番は市川九蔵、9番は中村芝翫、10番は岩井紫若だった。この揃い物で描かれたアヤメはリアルで、これまでのデザイン的な植物画とは異なる描き方だ。

.

三十六花草の内 市村家橘 国周画 (前右図) ボストン美術館所蔵 11.44419

万善から発行された役者絵揃い物。連番の記載は無いので何人の役者が描かれたのかは不明だ。保存されていた絵は、坂東彦三郎、坂東三津五郎、市川九蔵、市村羽左衛門と、井筒屋の揃い物で抜け落ちた河原崎三升、市村家橘、大谷友右衛門が描かれた。彫り師は数枚に彫栄とあるが、大半は不明。この揃い物では、背景にミズアオイ、朝顔、アヤメ、ススキ、菊、ボタン、ゆり、アシなどの植物が描かれている。一部を除いて、多くはデザイン的な表現だ。この絵ではユリが丁寧に描かれている。「三升」は団十郎代々の俳名で、1873年に河原崎三升として芸名にしたと、服部幸雄は(16,p183)述べている。従って、1865年には芸名として河原崎三升は存在しないと記載されているし、立命館大学のデータベースにも1865年には芸名として記載が無い。俳名としては使われていた。

.

めうとげんじ二十余帖 国周画& 応好・梅蝶楼国貞筆 ボストン美術館所蔵11.39090

この絵は、国貞(国貞II)との共作だ。国貞は応好(意味は喜んで応じる)と書いている。同様の構図でもう一枚ボストン美術館に保管されているが、そこには 応需・梅蝶楼国貞画と記載されていた。国貞IIは既に人気が確立していたと思われるが、国周は人気急上昇中。誰からの「応需」なのか興味がある。

.

京都嵐山遊覧 国周画 ボストン美術館所蔵 00.1063-5

このような、源氏絵は年に1~2枚程度の頻度で見つかる。人物の表情が豊かで一人一人の話が聞こえてくるようだ。また、1855年の隅田川夜渡し之図や、それ以前の豊国IIIの源氏絵では、若殿が竿を操っていたが、ここでは女性が竿を操って筏遊びをしている。

.

***** 1866年 慶應2年 寅年 *****

国周が挿絵を描いた本は1冊だけ。浮世絵の数は542作品と前年より若干少なかった。しかし、丁寧に描かれた作品が多い印象を受けた。またほとんどの作品は国周となっているが、数作品に一鶯齋国周の名前が使われていた。

挿絵関係

花暦封じ文 2編下 朧月亭有人作 一鶯齋国周画 東京大学所蔵

この本は、初編から4編まであり、各編は上中下の3部から構成されている。著作者は朧月亭有人(ろうげつてい ありんど)、山々亭有人(やまやまてい ありんど)、粋興連有人(すいきょうれん ありんど)、奥阿弥有人(おくあや ありんど)の名前を使っているが同一人物だ。挿絵は少なく芳虎が初編で挿絵を描いている。2編下に「画工:一鶯齋国周」と署名がある。それ以外には絵師の名前が出てこない。もう一点、挿絵が描かれた年だが、この本の全編に検閲印がない。これまでの草双紙には必ず描かれた絵を検閲した検印が押されているので、描かれた年が明らかとなっていたが、この本だけに検印がないのは不思議だ。検閲印制度が明治になって変わったが、その場合でも板元等の住所を記載しているが、この本はその記載も無い。1866年の作品としたのは、国書データ-ベース(https://kokusho.nijl.ac.jp/)の資料による判断だ。

http://kokugo.l.u-tokyo.ac.jp/data/bunken.php?title=fujibumi

.

浮世絵関係

浮世絵検索で542枚が検出されるが、その内一鶯齋国周の署名はわずかしかなく、其の他の作品はほとんど国周の名前が使われていた。構図は、人気のミディアムショットで描かれていた。顔の表情は、睨み、見栄などの決め顔で描かれた物だった。

パリ万博へ日本も参加し、浮世絵を紹介している。徳川昭武滞欧記録によれば、1866年4月の浮世絵師の件町奉行より勘定奉行への紹介書(83,p420)に、芳艶、芳蔵、国周、芳虎、芳年、立祥、芳員、貞秀、国貞、国輝が候補として挙げられ、浮世絵引合覚書(p422)には浮世絵画帖3帖として、1帖は官女、諸侯奥方、後室、武家妾、大原女、茶摘女、踊り師匠、女音曲師匠、京女郎女様、江戸女郎各様、鳥追、禿、機織女などなど50画の婦人風俗画、別の1帖は正月年禮の図、3月雛祭の図、両国花火の図、浅草歳の市の図、花廊桜の図、猿若街の図、天王祭などの節句、祭行事など50画、最後の1帖は上野、不忍池、亀井戸、永代橋、九段坂遠望、品川、湯島、目黒、道灌山遠望などの名所の風景画50画が計画されていた。しかし、5月末の締め切りに計画通りにはいかず、最終的に100図になった(18)。国周はこれらの内8図を担当した(79,p11)とあるが、具体的にどのような絵を描いたのかは不明。

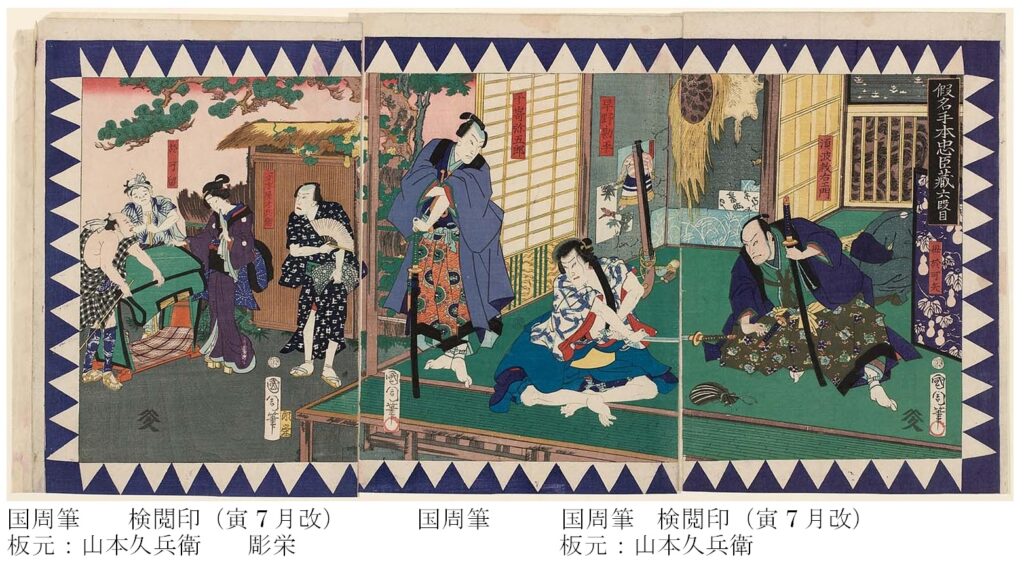

仮名手本忠臣蔵 国周筆 ボストン美術館所蔵 11.34911a-c

ロングショットの舞台絵は年々枚数が少なくなるが、この描き方は一枚で多くの話を伝えることができる。この絵では、勘平があやめた男は間違っていて、実は身内の者だったと思い、罪滅ぼしに切腹しようとする場面だ。おかるは金のため身売りし、籠に乗せられ連れ去られようとしている場面が描かれ二つの物語が描かれている。

.

澤村田之助と犬村大角と宝来其角 国周筆 ボストン美術館所蔵11.4169、11.40589と早稲田大学演劇博物館所蔵 007-0417

この年に描かれたミディアムショットの絵を3作品紹介する。それぞれ、背景の描き方が異なっている。澤村田之助を描いた絵は、背景がないので何を思っているのだろうと鑑賞者は見入ってしまう。犬村大角を描いた絵では、背景に月と雁が描かれているので、犬村が日が暮れてから色々思いあぐねて決心する様子が見える。右端の宝来其角の絵は、主役は宝来だが、背景は思い出だったり、主人公の時間や物理的な距離とは関係のない状況を説明する手法だ。このような描き方で、国周は主人公の思いを表現している。

.

引く手あまた噂の立花 国周筆 ボストン美術館所蔵11.41744a-c

数少ない源氏絵として紹介する。女性におおもての立花。言い寄ってくる女性の顔の表情が気持ちを表現している。左手に年増の女性も描かれていて、人気の程が伺われる。そんな様子が、ロングショットで描かれている。またこの絵に描かれている屏風の絵は周秀筆とある。国周の門人で有る彼は柳斉周秀の画家名で活躍した。

.

沢村田之助と中村芝翫 国周筆 ボストン美術館所蔵 11.41636a-c

ミディアムショットで描かれているので、二人の表情に気持ちが描かれている。男は怒り狂っているが、女は平然として気持ちに余裕があるように見える。この絵では、女性の髪の毛が重要なポイントとなっているし、それが丁寧に描かれている。

.

大谷友右衛門 国周筆 ボストン美術館所蔵 11.44462A-B

2枚に人物一人を画面いっぱいに描き、力強く緊迫した様子を描いている傑作。国周がこの画角(アスペクト比2:3)を利用して、無駄な余白をなくして描いた。同様の構図作品として、1864年の中村芝翫を描いた作品がありそれは動きがあるが、この作品は歌舞伎の形のように止まった様に感じる。面白いことは、両方の作品とも、板元として太田屋多吉が扱った。

.

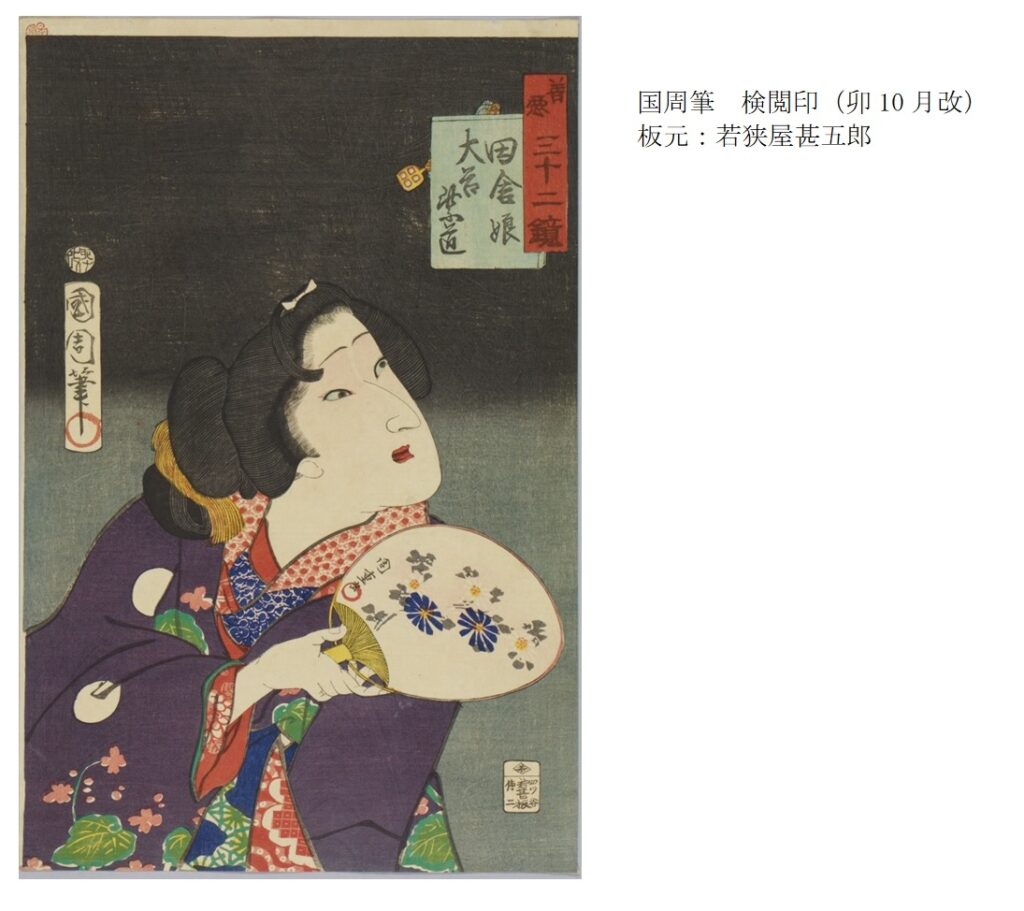

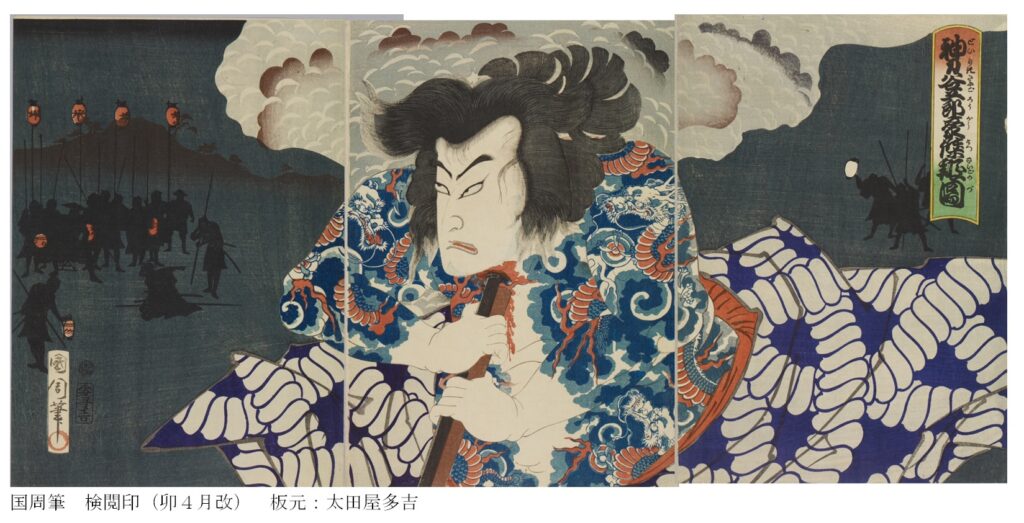

***** 1867年 慶應3年 卯年 *****

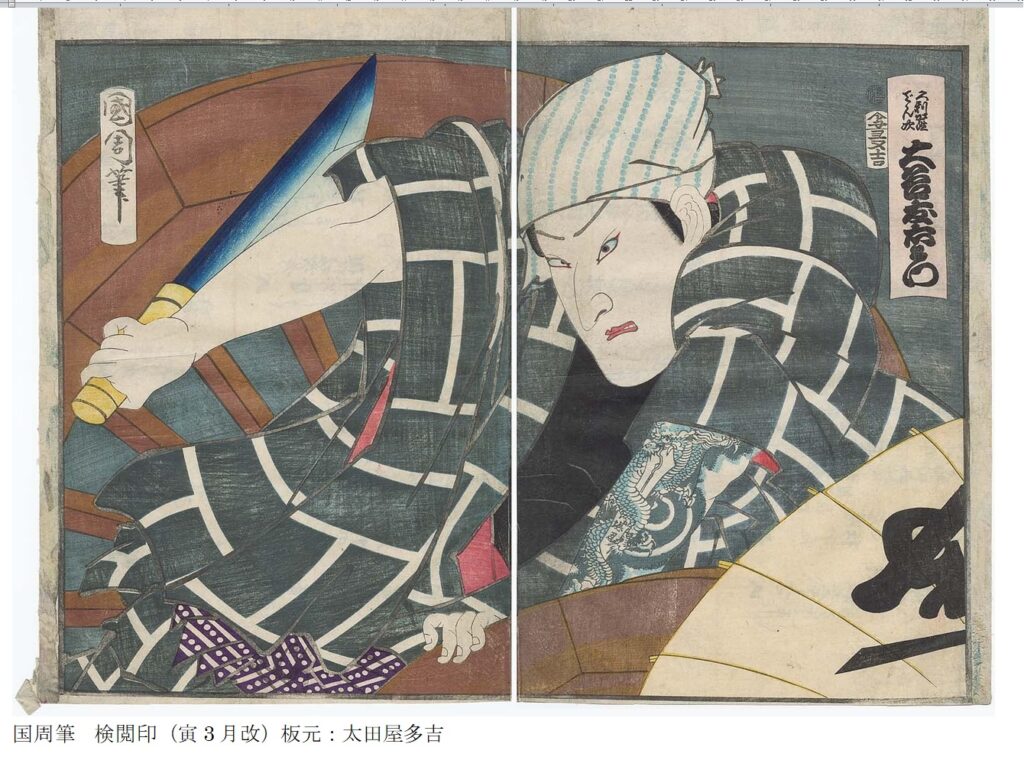

挿絵の分野では1作品あり、団扇絵の作品はなかった。浮世絵検索には、国周の浮世絵が1072点存在した。これは彼の人生で最も多い作品数が保存された年だった。東海道一眼千両、今様六花撰、善悪三十二鏡、江戸名所合、俳優いろはたとへ などの多くの揃物が出版された。この年も名前は一鶯齋国周が使われたのは12点、歌川国周が使用されたのは2作品(同一作品)、其の他はすべて国周だった。

挿絵分野

和可紫小町文章 鶴亭秀賀作 一鶯齋国周画

1863年假枕巽八景の最終ページに「和可紫小町文章 一鶯齋国周画 追って出版」とあり、発行日など不詳だった。和可紫小町文章として宣伝されていたが、日本古典籍総合目録データベースによれば、和歌紫小町文章として慶應3年出版されたとある。現物未確認

https://kokusho.nijl.ac.jp/

.

浮世絵分野

河原崎玉太郎 早稲田大学演劇博物館所蔵 014-0334

ここで紹介する河原崎玉太郎の追善絵には、歌川国周と署名し国周の落款が捺印されている。年玉印、五菱年玉では無いことは異例だが、掛け軸のデザインとして描かれているので落款が押されたのかもしれない。いくつかの追善絵では、「国周」の署名と年玉印が押されている。国周の落款が捺印された作品は非常に少ない。

.

東海道一眼千両 国周筆 (次左図) ボストン美術館所蔵ボストン 11.40552

高師直(こうのもろなお:仮名手本忠臣蔵の敵役)が手紙を片手に持って、温泉場に思いをはせている様子が描かれている。この絵の構図は1863年に描かれた風景画を思わせる、近景、中景、遠景で構成された構図になっている。近景として歌舞伎芝居の役者をミディアムショットで描くのと同じように、ここでも主役を描き、中景に川縁を歩く旅人、遠景にはシルエットで湯治場の客を描いている。ただし、「湯治場之図広重」とあるように、中景、遠景は広重IIが描いていた。1863年に国周が描いた風景画や「江戸八景洲奇晴嵐」を見ると、この程度の背景なら国周は既に描いているので、この合作は国周の人気に乗じた板元の営業戦略とも考えられる。

.

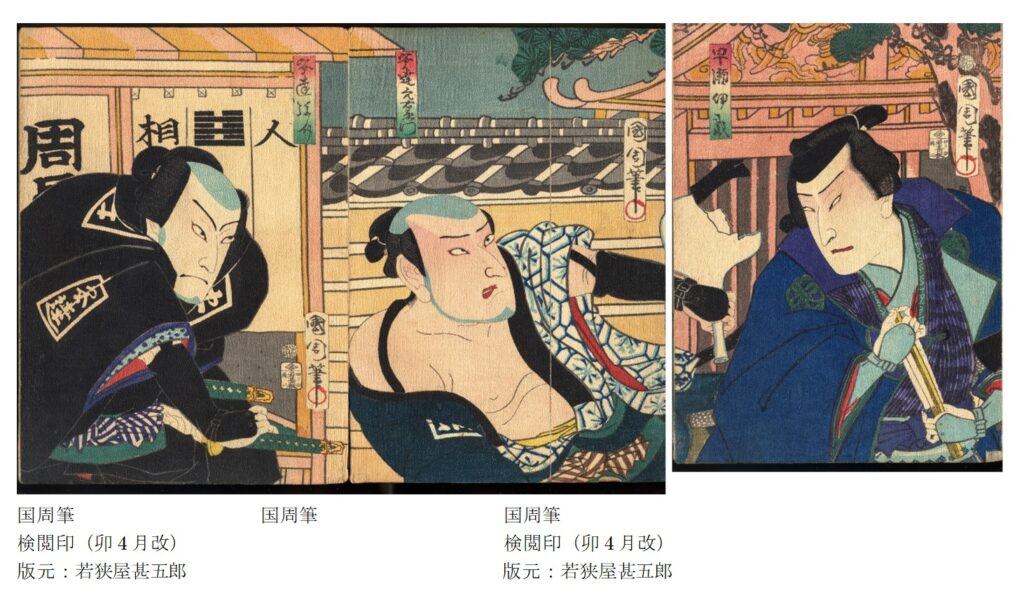

月雪花一眼千金 国周筆 (前右図) 早稲田大学演劇博物館所蔵 007-1425

先の揃い物「一眼千金」が人気だったのか、秋にはこの揃い物「月雪花一眼千金」が若狭屋甚五郎から発行された。この揃い物も前と同じように背景が丁寧に描かれている。この作品は国周が全て描いている。

.

善悪三十二鏡 国周筆 早稲田演劇博物館所蔵 007-2211

この絵を選んだ理由は、国周の門人周重が団扇に絵を描き、その署名に歌川派の年玉印も捺印していることだ。1863年に歌川国周が挿絵を描いた「假枕撰八景」の本に「音次郎」の名前でイラストを描いた絵師で、最も成功した国周の門人のひとりだ。1867年には歌川派の絵師として「守川周重」として活躍し始めていた事になる。

.

かわらさき国太郎、市村家橘、沢村田之助他 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵100-7696

国周の役者絵はそれぞれの役者に合わせて頬がたかかったり、あごが細かったり、切れ長の目をしている。河原崎国太郎(左)、市村家橘(中央中)、沢村田之助(右)の顔は細長く、切れ長の目をしていてほとんど同じだ。ところが、前に紹介した善悪三十二鏡やこの絵を見ると、それぞれ個性的に描かれ顔の表現のバリエーションがもっとあることが分かる。「善悪32鏡、田舎娘」の娘の顔やこの絵3枚組の中央、羽子板で負けて顔に墨を塗られている娘の顔(中央上)、ふっくらとした娘(中央下)の顔と、市村家橘の顔(中央中)とでは明らかに違うし、個性豊かに描いていることが分かる。つまり、国周は似顔絵を描くことが巧みだったが、江戸の人々は役者の顔に対する美的なイメージが固定されているのでその範囲で役者の顔を描かざるを得なかったのではないだろうか。国周は飽きもせず長期にわたって似たような役者絵を描いていたと酷評されているが、人気絵師だったのでその枠を越える事は逆に許されない立場にあったのかもしれない。

.

神力谷五郎豪傑さいごの図 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵 007-1348他

国周は大判3枚を並べそこへ役者一人を描き高い評価を得ている(3,p83)。菅原は1877年以降に3枚組の紙に役者一人を描く作品があるとしているが、それよりももっと前の、1867年に「神力谷五郎豪傑☆(さいご)図」が描かれていた。検閲印は、「卯4月改」なので1867年の作品だ。神力谷五郎が追い詰められて自害する場面を描いている。同様のストーリーの絵として、「西南雲晴朝東風誠忠最期之場」1878年があるが、それに比較すると、この絵は背景に追っ手を描き状況を説明している。従って、神力の心情表現ではなく、迫力のある自害せざるを得なかった物語の絵になっている。この絵は主人公のミディアムショットショットで描かれた物語絵の範疇であり、主人公の心情表現だけを意図していない。1878年に発行された「西南雲晴朝東風誠忠最後之場」は同じ構図で更に一歩進めて、主人公の心情表現を完成させている。

.

一守九字成大漁 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵 100-4371、100-4370 と 三十六句撰之内 きつねただのぶ 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵 201-3036

大判2枚を縦につないで画面いっぱいに人物を描いている。この場合のアスペクト比は1:3だ。この様な縦長の画面は、柱絵(アスペクト比は1:6.5、1:7.2)などで描かれていて、司馬江漢や磯田湖龍斉らによって、長身の美人が佇む姿を隙間から覗く様な絵が描かれていた。国周の場合のアスペクト比は1:3と相対的には幅が広いので「きつねただのぶ」の絵の様に動きを加えることができている。国周は役者の顔の表情を主題として、ミディアムショットでは表現できない体の動きを加え、動きや表情の少ない部分を大胆にカットし、役者の表情と主要な動きを表現した絵を描いた。彫り師に関してだが、左の絵は上邑彫安の作品で、右は国周の絵を良く扱っている彫栄の作品だ。評判通りに上邑彫安の頭髪に関する彫りの技術は巧みなことが分かる。彫栄は確かに細かいが、上邑は細かいだけでなく更に濃淡をつけて頭髪がリアルにできている。

.

稽古筆七いろは 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵100-0900、100-0899、100-1293

赤垣源蔵(中央)が雪降る中を意気揚々と来たが、若徒半助(右)は当惑している様子が描かれている。塩山与左衛門(左)は赤垣源蔵の後ろで聞き耳を立てている。

これは、忠臣蔵の外伝(25)の一つで、塩山が兄で、赤垣は弟。弟の赤垣は明日、討ち入りを決行することになったので、終われば死罪だ。人生最後に兄と酒を酌み交わすつもりで訪ねたが、討ち入り計画が悟られないように、飲んだくれて遊んでいるように見せかけていたので、ただの酔っ払いと思われ煙たがれていた。この絵では、赤垣が訪ねて来て下男に訪問を告げている。兄塩山は居留守を使うが気になって聞き耳を立てている。国周はこのように、表情表現が巧みなので、その表情だけで物語が理解できる。

.

敵討天下茶屋聚 国周筆 個人蔵

守田座で1867年4月上演。お家騒動で、早瀬伊織の父は東間三郎右衛門に殺されてしまう。その復讐と家宝の「紀貫之の書いた色紙」を探して家来の安達弥介、安達元右衛門を伴って旅に出る。元右衛門は酒癖が悪く直ぐ酒に溺れるので酒を断つと言うことで一緒に出かけたのだが、肝心な時に酔いつぶれてしまう。それを怒った早瀬伊織が安達元右衛門をしかり飛ばして勘当する場面だ。安達弥介にも挟まれた元右衛門は顔を酔った赤ら顔で、割られた徳利を握って「しまった」という顔をしている。それぞれの表情が良く描かれていてストーリーが見えてくる。

0

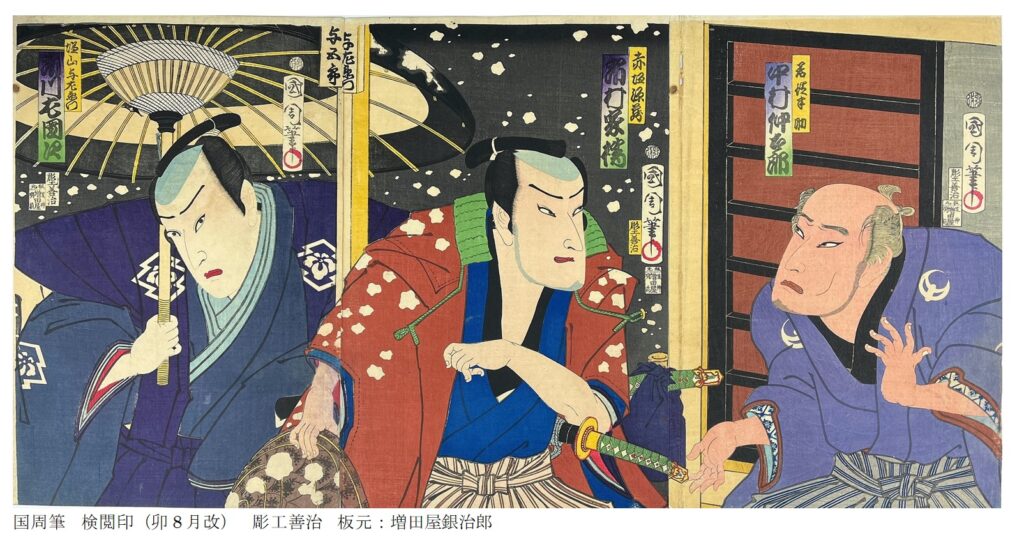

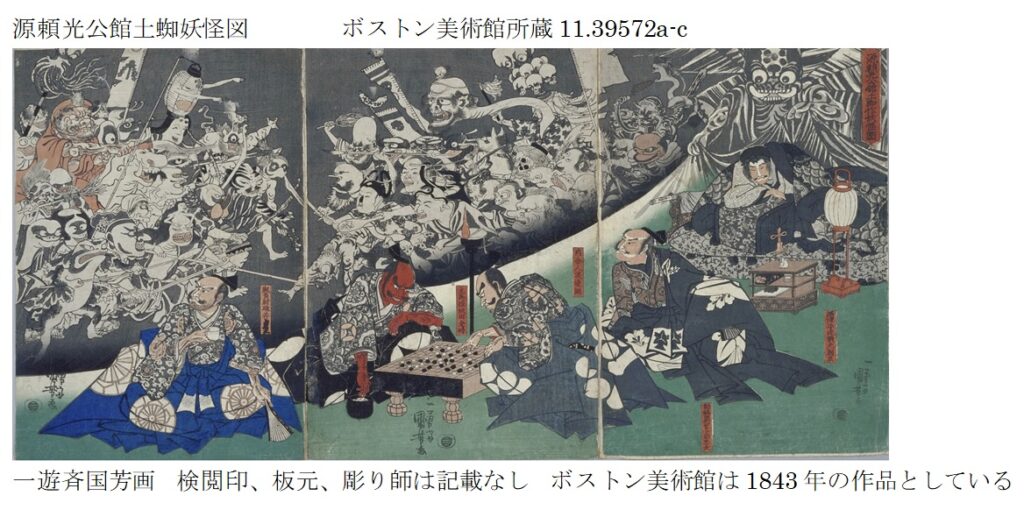

頼光館土蜘怪異做図(つちぐもかいいなすず)国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵201-0888

この絵は、国芳が1847年に描いた物と同じ物語りの場面を絵にした物だ。しかし、国周の絵は国芳が描いた絵の様な妖怪が跋扈する不穏な様子はない。真剣な囲碁の勝負の場面で有りながら、周りでは町人や子供が邪魔者扱いされ、天井裏では、国芳の妖怪と違って人間が争っている。この絵は1867年(慶應3年)に描かれていることから、明治維新のさなかで、武士層と庶民の世相を描いていた。

.

かべのむだがき 国周画 早稲田大学演劇博物館所蔵 007-1765、007-1766

1848年に国芳が発行した「荷宝蔵壁のむだ書き」に類似した作品。国周が描く通常の役者絵の顔とは違っているのが面白い。また、この絵は1848年に国芳が発行した「荷宝蔵壁のむだ書き」と同じコンセプトの絵だ。それぞれの役者の素顔を捉えていると思われる。検閲印(卯1月改)は捺印されている。彫師は、左下に「はり」と見えるが横に点があるので「ほり」と読める。□の中に□が四個あるので、これは水田の「田」を意味し発音の「た」を示している。それに漢字の「七」と言うことで、ここに「ほりた七」と書いた落書きだ。従って、これは「彫多七」だと理解される。1863年東海道之内 膳所城や池鯉鮒風景画を彫ったのもこの彫太田多七だ。また赤い朱肉のような物で板元風の捺印があるが、大名以外に朱肉の捺印はしないので後年の所有者の捺印と思われる。

.

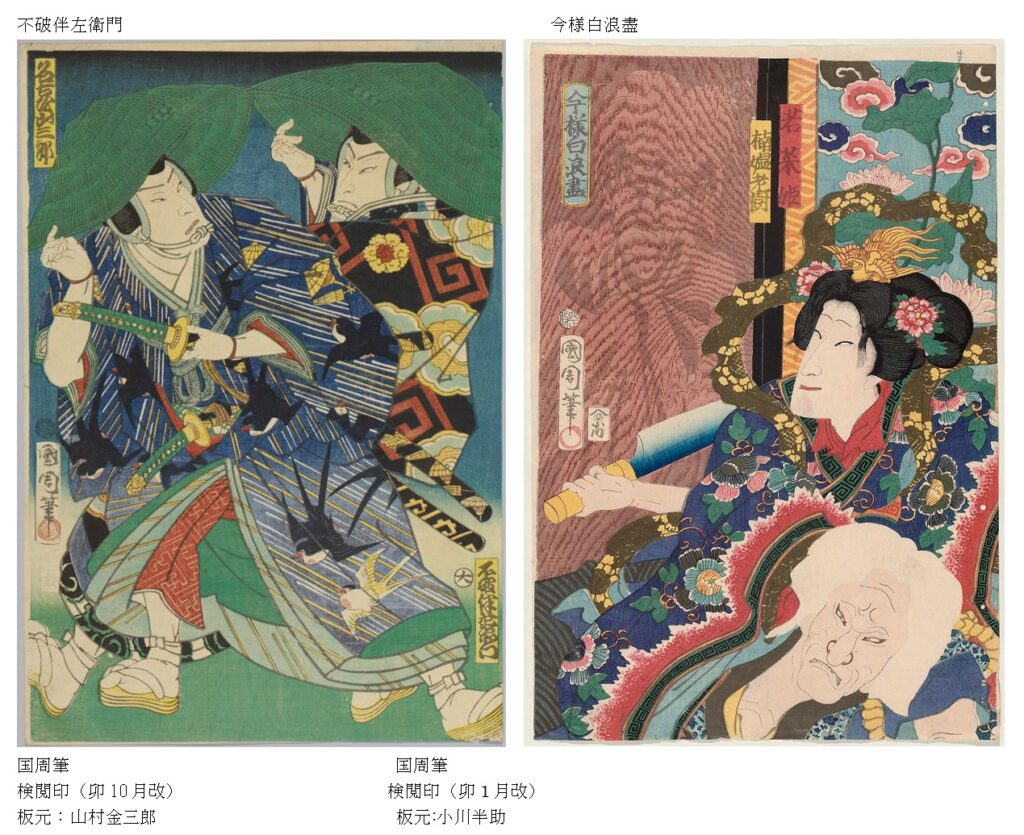

不破伴左衛門 国周筆 (次左図) 早稲田大学演劇博物館所蔵100-9740

これは、二人の武士がすれ違いざまに、大切な刀がぶつかったので、「失礼なヤツは何者」と互いに笠を上げて睨み合った瞬間だ。立ち姿の全身を描くロングショットだが、画面いっぱいに描くことで、役者の動作挙動と顔の表情を見せ、足下まで描く事で若干状況を説明している。着物の柄に直線が描かれているので動きを感じる。無駄のない構図で緊張感が漂い素晴らしい。

.

今様白浪盡 国周筆 (前右図) ボストン美術館所蔵11.41696

国周は一般に目、口、眉で表情を表現し、顔に線を入れることはほとんど無いが、この絵は男の顔に線を加えて表情を表現している数少ない絵の一つだ。また背景の木目を使ってもやもやしたところに怪しげな人影が見えるのも素晴らしい。

.

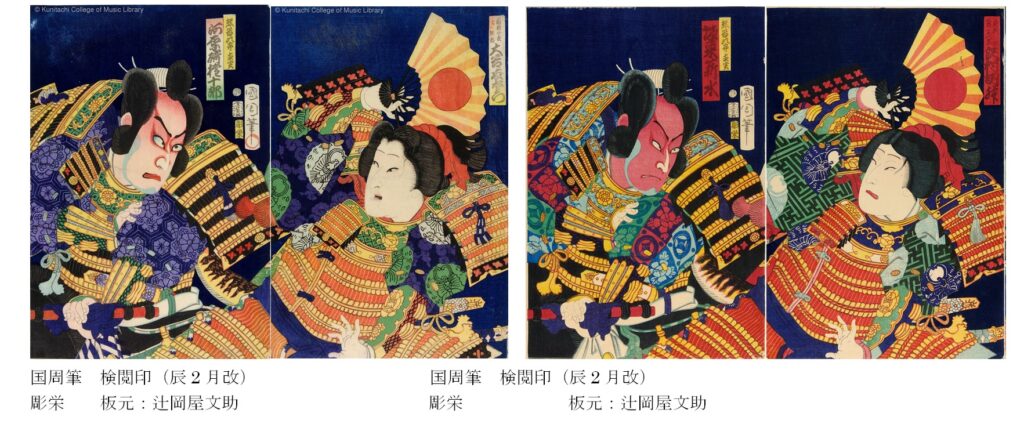

***** 1868年 明治元年 辰年 *****

この年の作品は、浮世絵検索で349作品が出てくる。1867年には保存枚数が1000枚を越えていたからずいぶん減少したようだがそれでも349枚は大きな数字だ。役者の表情は豊かで丁寧に描き込んだ絵が多い。

浮世絵関係

中村芝翫 国周筆 (下左図) ボストン美術館所蔵11.41693

1869年に具足屋から大顔絵(ビッグクローズアップ)を発行し、役者の表情表現を上手に絵にしている。しかし、すでに前の年である1868年に、このように悲鳴をあげて驚愕するような表情の絵も上手に描いていた。国周の表情表現は巧みであり、この作品もそのひとつだ。

.

蝶千鳥十番切 国周筆 (前右図) ボストン美術館所蔵11.40559

役者の顔を、隈取りして表現している。国周のこのような表現は、1860年太平記大合戦や1861年忠臣義士仇討など限られた絵に見られるが作品数は少ない。つまり、国周は、荒々しく力強いヒーローをほとんど描いていないからだ。背景は黒と薄墨とで遠近感を表現し、主役を際立て手居る手法だ。これと同じ手法の絵は、1863年の「日本橋美人の夕景」がある。

.

沢村訥升 坂東しうか 国周筆 国立音楽大学所蔵 Kuni80-0803

この構図は近景で3人の争い、遠景に見守る人々を描いているが、2枚の紙面に多くを描きすぎている様に見える。この場面をロングショットで描くと状況を理解しやすくなるが、この騒々しく混乱した感じがでない。じっくり見ると、蝶々を飛ばして遊ぶ男、なにやら平謝りの男、手前では気丈夫な女が喧嘩をし、奥では騒がしくて困ったという顔の男が立っているのが描かれ、楽しい絵だ。

.

今様松竹梅の内 園の子竹狩 国周筆 ボストン美術館所蔵11.41773a-c

源氏が腰元と春に竹の子狩りに出かけた様子が描かれている。竹の子見つけて喜んでいる様子が前景で描かれ、遠景では川向こうの土手で腰元が竹の子を引き抜いて転んでいる様子が描かれている。国周は、テーマの主役と背景にその脇役を遠くに描く画面構成が得意だ。

.

河原崎権十郎と大谷友衛門 国周筆 国立音楽大学所蔵 Kuni80-0235 と 坂東薪水と沢村訥升 国周筆 国立音楽大学所蔵 Kuni80-0237

この二つの絵は、構図、彫師、板元、検閲が同じ絵だ。ただし、役者が違い、鎧や着物の柄などが異なっている。男の役者の顔は隈取りされて迫力があるが違っている。同様に女性役の役者の顔も違う。この二つの作品を見比べて、どこが違うのかを探すのも楽しい。

.

沢村田之助、坂東三津五郎、市村家橘 国周筆 早稲田大学演劇博物館所蔵101-3049他

中央の女性は、キセルでタバコを吸いながら舟で川を渡ってきた。左の女性が迎えに来たので、当惑した様子でキセルを落としそう。男はなにやら自慢げだ。この一枚の絵に多くの物語が語れるくらいに、それぞれの表情が豊かに描かれている。背景には川向こうの灯りが見える、ここは遊郭だろう。

.

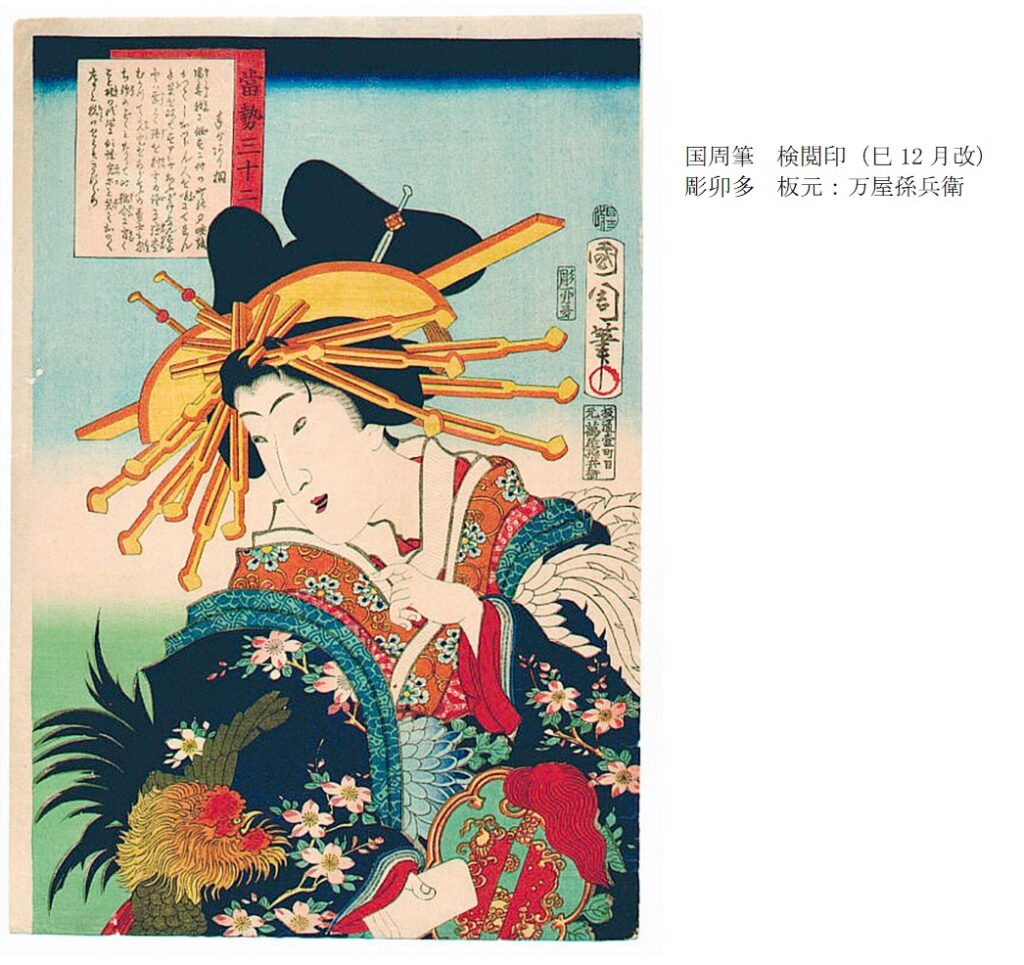

***** 1869年 明治2年 巳年 *****

この年の作品数は、前年よりも更に減り190点だった。動きのある役者絵を描いている。この年、具足屋から、大顔絵を発表した。この大顔絵は表情が豊かで、役者が演じた歌舞伎の物語の驚き、疑惑、怒りなどの表情をうまくとらえていた。この大顔絵は評価が高い。

浮世絵分野

当勢三十二 国周筆 国立国会図書館所蔵 本別9-28 07-054

着物の柄は丁寧に細かく描かれている。着物に描かれた鳥の柄に関して、赤色から黄色へのグラデーションや濃紺から薄い青色へのグラデーションが素晴らしい。着物が派手だが、ミディアムショットで描かれているので、女性の顔立ちも目立っていてバランスがとれている。

.

沢村田之助 国周筆 ボストン美術館所蔵 11.16146 と 中村鷺助 国周筆 ボストン美術館所蔵 11.16157

1869年に具足屋嘉兵衛が版元で国周は22枚の揃い物の傑作「大顔絵」を残した。代表的な2枚だけをここで紹介するが、大顔絵(ビッグクローズアップ)に関しては別の項で紹介議論する。すべての絵はほとんど肩から上だけを紙面いっぱいに描き、役者が表現しようとした内面の感情を目つき、眉、口元、頬の線、顔の向きなどで微妙な顔の表情で描き出した。国周以前の絵師が描く大首絵はまだ手の様子など描かれ、それが補助的な説明の役割を持っていたが、国周は顔の表情だけで内面を表現することに腐心した。沢村田之助と中村鷲助の演じる「訝る」様子は素晴らしい。

.

市川小団次、沢村田之助、市川左団次 国周筆 早稲田大学演劇博物館007-2652

ロングショットで舞台全体をとらえた絵だ。それぞれの役者の後ろに黒子が付いて、人形浄瑠璃のような演目。中央の沢村田之助に黒子が付いていてぎこちない動きで演じる「人形振り」だ。かよわい女性が緊張した時の様子を演じる見せ場となる。また、これは左上の舞台の後方に三味線、唄などのお囃子が描かれている、いわゆる出語り図だ。

.

***** 1870年 明治3年 午年 *****

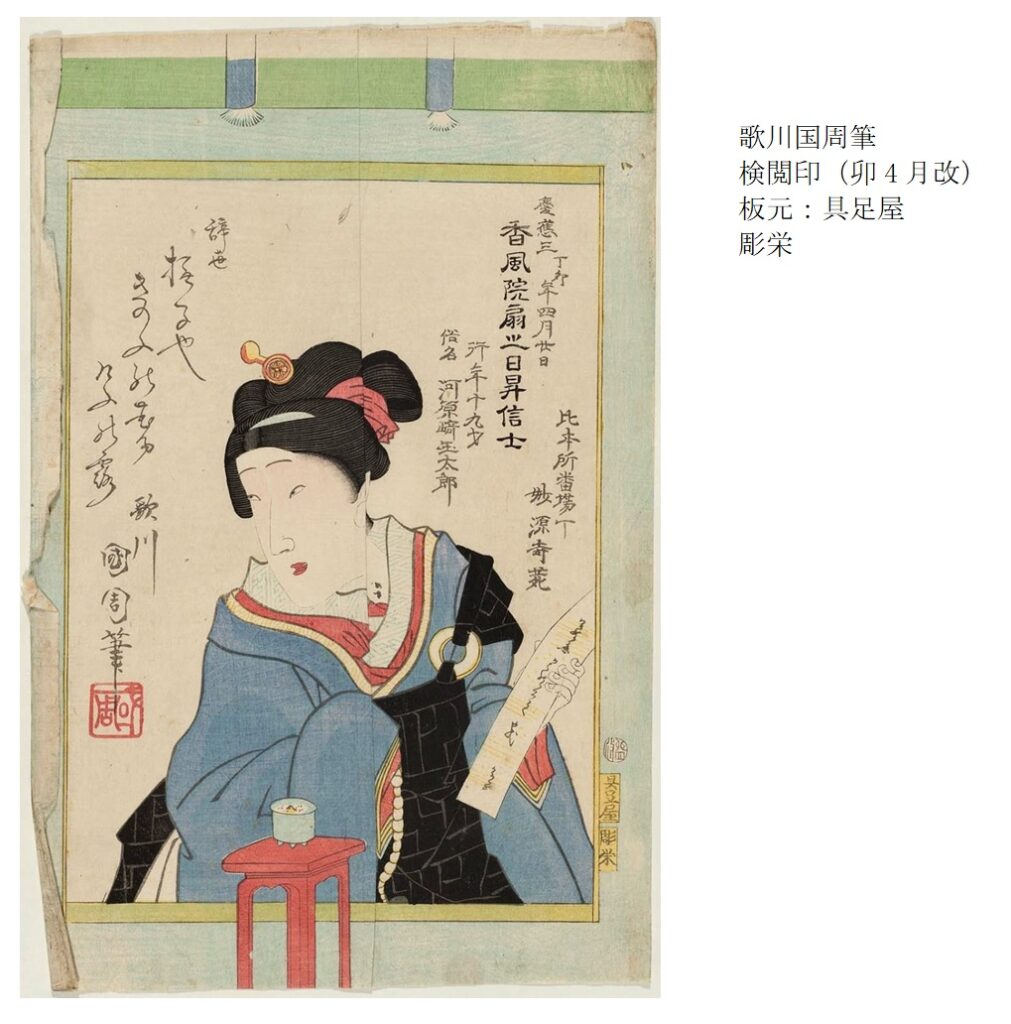

この年の保管・公開作品数は327作品だ。特筆すべき事は、この年に初めて「豊原国周」の名前が使われた。豊原は国周の師匠、豊原周信(一遊斉近信)に由来すると言われている(6),(14,p81)。この年から豊原という画姓が使われた。1870年に数点、豊原国周の名前が使われ、1871年には約半分の作品に豊原国周の名前が使われ、1872年には、ほとんどすべての作品に「豊原国周」と書き込まれるようになった。現代では、豊原国周として知られているが、1855年から、一鶯齋や国周または一鶯齋国周などが使われ、挿絵の分野で歌川国周が使われたことがあるが、豊原国周の名前は1870年まで使われていなかった。

浮世絵関係

遊女屋女房 沢村田之助 国周筆 ボストン美術館所蔵11.41615

1870年の作品として残され公開・保管された国周作品の多くは、ミディアムショットの役者絵で、ロングショットの絵は少なくなった。女性の表情も良く、頭彫りが綺麗な作品だ。

.

沢村訥升 豊原国周筆 ボストン美術館所蔵11.41791a-c

1870年1月に、初めて「豊原国周」を記載した作品を発行した。この作品よりも前に「豊原国周」を名乗ったと考えられた作品の多くは検閲印の読み間違いだ。国周は始め「一鶯齋国周」を名乗り、その後「国周」として活躍、この年に初めて「豊原国周」を名乗った。

この作品は、赤色が大胆に使われている。現代の我々から見ると、彩度が高すぎると思ってしまうが、この化学染料の赤い色はそれまでの赤とは違って、新しい時代、明治の庶民には新鮮で鮮やかな色として受け入れられた。明治の初期頃には化学染料が輸入され、多くの色が鮮やかになっている。しかし、現代ではこのような化学染料の赤色を使われた絵を、「赤絵」と称して浮世絵としての品が無いとして評価が低い(20)。

.

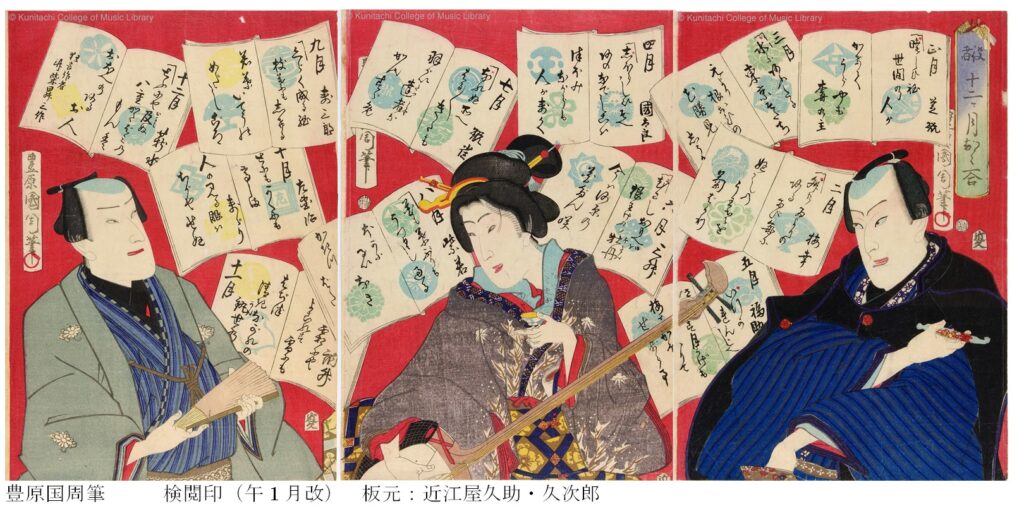

役者十二ヶ月都々一合 豊原国周 国立音楽大学図書館所蔵Kuni80-0145、Kuni80-0146

豊原国周の名前を使った作品で2作目、1月に発行された。右と中央の絵に書かれた豊原国周の文字は一部が隠れている。一部隠れて読みにくいが判断できるようなデザインだ。左の作品には豊原国周と書き込んでいた。題材は歌舞伎ではなく、庶民文化の都々逸が描かれている。

.

河原崎権十郎 豊原国周 早稲田大学演劇博物館所蔵 403-0138

豊原国周の名前を使った作品として今回の調査では3番目で9月の発行だ。10月にはこの名前「豊原国周」で多くの作品が発行されたが、この年全体の作品数の中で「豊原」を名乗った作品数は少なく、多くはまだ国周の名前で発表されていた。

河原崎権十郎を名乗ったのは、1852年から1869年まで、1869年から河原崎権之助を名乗り、1873年から1874年までは河原崎三升を名乗り、1874年から1903年まで市川団十郎九代目を名乗った役者。従って、1870年9月発行のこの絵に、河原崎権十郎と記載されているが、不在だが、人気があったので、名前はそのまま使われていた。

物語は、壇浦兜軍記の「阿古屋琴責の段」、遊君阿古屋が半沢六郎成清に拷問される話しだ。

.

沢村訥升 国周筆 ボストン美術館所蔵11.44410a-b

これは大判2枚の組み合わせに役者一人を描いたミディアムショットの絵。大判1枚を横位置で描くよりも、大判2枚にすることでアスペクト比が小さくなり画面の上下が若干広くなる。人物のクローズアップを描く場合は左右の余裕が無くなるので迫力が出てくる。この描き方は国周が1864年に描いた中村芝翫の絵、1866年に描いた大谷友右衛門の絵などと同様に、役者の動き、顔の表情が強調でき力強い絵になっている。

.

東けい三十六会席 猿楽町小菊 国周筆 ボストン美術館所蔵11.40522

国周が描く題材として、前に紹介した「役者十二ヶ月都々一合」の様に、歌舞伎以外のテーマとして料理屋、芸者、その他明治維新の新しい文化などが取り入れ始めた様だ。